はじめに

2020年2月28日17時、札幌で、ある展覧会がひっそりと幕を閉じた。四年に一度のうるう年の、2月の末日を待たずしての終幕は少々キリの悪いものであったが、そもそもこの「北海道151年のヴンダーカンマー」展(於:北海道立近代美術館、以下「ヴンダーカンマー」展)は、もっとあとの3月15日に最終日を迎えるはずだったのであり、いずれにしてもそれはキリの悪い幕切れだった(fig. 1-3)。

※fig. 1-3はすべて大下智一氏(北海道立近代美術館)撮影。

ただ、これと前後する時期に、会期をまっとうすることなく突然の終止符を打たれた展覧会が、全国に、全世界に、無数にあったこと、さらには開幕すらせずに立ち消えになった展覧会も少なからずあったことは周知のとおりであり、コロナ禍という特殊で不運な状況の内部においては、半分以上開催できたこの展覧会はさして特殊でも不運でもなかったといえるのかもしれない。それでも、当時この展覧会の担当のひとりだった筆者としては、成仏できず今も彷徨っている(かもしれない)その魂を弔うべく、本展についてあらためて考えてみたい。

ただし、ここで意図しているのは、たんなる展覧会の振り返りや、実際に足を運ぶことが叶わなかった人への網羅的な展覧会紹介ではない。通常、展覧会というのは、事前に出品作が選定され、それらを配置する展示図面が引かれ、その図面に沿って展示室内にモノが並べられた時点でfixしており、解説パネルや図録のテキストというかたちでの考察もその時点でfixしている、かのように思われている。しかし、コロナウイルスに脅かされるという緊急事態を経験したからか、後に議論するように本展の内容が展示という営為そのものをひとつのテーマとした自己言及的なものだったからか、加えて担当学芸員も完成形を知らない現代作家のインスタレーションがあったからか(これは確かにそうだろう)、はたまたたんに私がだらしないだけなのか、この展覧会では、展示空間が立ち上がってから発見すること、気づくことがいろいろとあった。展覧会は終了、というか中断してしまったけれど、本稿では、ウイルスも侵食することのできなかった展覧会をめぐる思考を書き留めておきたい。

1. 蒐集としての展示—ヴンダーカンマーという源流

この展覧会は、北海道立近代美術館の大下智一氏が企画し、足掛け3年をかけて準備されたものだった。15~17世紀のヨーロッパでは、支配階級や貴族のあいだで、世界中から蒐集した珍品を所せましと並べたコレクション部屋づくりが流行した。(fig. 4)

「ヴンダーカンマー Wunderkammer」とは、剥製や標本、地図や古文書、宗教的な祭具や宝飾品など、よく言えば多様、悪く言えば雑多な品々に彩られたそれら「驚異の部屋」を指すドイツ語だが、本展はこの語をコンセプトに借り、いわばその北海道版を出現させることを目的としていた。本展は、「北海道」「学問」「炭鉱」「鉄道」「祝祭」という5章から構成される。明治期の古写真や博覧会の絵葉書などはともかく、熊の剥製に鮑の標本、炭鉱で使用された掘削機や自己救命機に深紅の組合旗、汽車のヘッドマークにレール、そして雪まつりの大雪像模型といった、通常美術館に展示される「作品」の範疇からは外れたモノたちが、道内各地から400点以上集められた。加えて、各章に1組ずつ現代作家がコラボレーションし、章のテーマを咀嚼しながら制作した新作を(作家によっては旧作もあわせて)展示した。

ところで、モノを集めて見せるという空間という点で、ヴンダーカンマーは現代のミュージアムの源流ともいえるが、そうであるからこその違い、より正確に言えば、かつてのヴンダーカンマーにあって現代のミュージアムには失われてしまった要素もある。ひとつには、ヴンダーカンマーがその部屋の主という特定の個人の趣味を強烈に反映させたものだったということ、もうひとつには、ヴンダーカンマーにおいては、「集める」ことと「見せる」ことが同居していたということである。この二つの要素はまた、互いに関係しており、ヴンダーカンマーは個人としての部屋の主に帰属していたからこそ、そこが同時に収蔵庫であり展示室でありえたのだといえる。日本語の「部屋」には、「庫」や「室」よりも個人的なニュアンスがある。ドイツ語でも、そもそも「Kammer」は、「部屋」というより「小部屋」といった方がよく、より一般的に「部屋」を意味する「Zimmer」よりも私的な雰囲気をまとっている。だが近代以降の制度化されたミュージアムにおいて、展示室は「Saal」や「Raum」という語で示される、より広大でパブリックな空間となり、収蔵庫は「Lager」などとして、もっぱら防犯上の理由から所在が隠されはしても、幻惑的な秘匿性に満ちた「小部屋」の趣は薄れていく。かつてのヴンダーカンマーにおいて、そこが個に属した私的な小部屋だったからこそ可能となった、「集めることとしての見せること」、言い換えれば「蒐集としての展示」という営みを蘇らせることもまた、この展覧会の密かな目的だったともいえるかもしれない。ヴンダーカンマーにおいては、モノを蒐集するという行為が完了したのちに、おもむろに展示が始まるのではない。そうではなく、見知らぬ遠い国、あるいは遠い過去の時代からやってきた不可思議なモノは、その小部屋に持ち込まれ主人の所有するところとなると同時に、壁か天井かキャビネットか、いずれかに定位置を与えられ、まなざしの対象となる。いや、より正確に言うならば、主人に、そして主人が連れてきた客にまなざされることによってはじめて、そのモノは主人のコレクションの一員となる1。たんに物量で勝負したということではなく、「蒐集」と「展示」という、本来どちらか単独では成立しえなかった相補的・往還的なミュージアムのひとつの原点が(それでも現代のミュージアム的作法に則ったいささか小綺麗すぎる見せ方においてであり、借用した作品・資料は最終的にはもちろん返却したのだが)、この展覧会では垣間見えたのではないだろうか。

2. 北海道における「ハレ」

少し余談になるが、私が副担当としてこの企画に参加した時点では、「北海道」「学問」「炭鉱」「鉄道」に加えるべき5つ目の章のテーマがまだ定まっていなかった。これら4章だけでも十分に重量級のテーマであり、道立近代美術館の特別展示室は基本構造が4室であることも考慮すれば、5章目はなくとも展覧会は成立したかもしれない。だが、「北海道」「学問」「炭鉱」「鉄道」という語によって示される営為が、北海道における近代的な生活の基盤を連綿と形成してきたとすれば、日々の従事すべき労働であり生活環境でもあるそうした「日常」と対をなす領域、いわゆる「ハレとケ」における「ハレ」の部分をひとつの章として立てるべきではないかと思われた。なぜなら、「ハレとケ」という構造は、時代や場所を超えて人類の普遍的な生のあり方を示すと同時に、北海道という土地の特殊性がよくあらわれるテーマでもあるからだ。

「ハレ」の場面とは、具体的には何かといえば、個人のレベルでは冠婚葬祭に代表される祭事、集団的共同体のレベルでは、宗教的・文化的背景をもつ儀式や年中行事ということになるだろう。本展で取り上げるべきは後者だというのはよいとして、では北海道の儀式や年中行事とは?というところで企画者は困難にぶつかることになる。たしかに、明治以前から和人が定住してきた道南地域には、木古内町寒中みそぎ祭りのような神事としての祭りも存在するし、明治以降に入植が進んだ地域でも、入植者の「内地」におけるルーツに結びつく行事を持ち込んだ場合もあるだろう。そして、明治以前にこの土地に暮らしていた人々(それはもちろんアイヌだけではない)が執り行ってきた儀礼も存在することはいうまでもない。しかし、あくまでも「北海道の」という枠組を提示するとき、それはたんに津軽海峡より北に位置する広大な島という区域を地理的に意味するだけはない。「北海道」という呼称は、現在では47ある都道府県名のひとつとして何気なく使用されているが、本来、必然的に、明治2(1869)年にこの土地をひとつの行政区分として包括し、「命名」したという出来事の歴史性を孕むのだ。本展のタイトルにある「北海道151年」もまた、何気ない記述のようだが、北海道としての北海道は151年以上でも以下でもないのだということ、裏返していえば、「命名」からの151年が北海道なのだということを確認するための表現でもある。

このように考えるとき、北海道には、土着的・伝統的起源に遡及することができ、長い年月をかけて受け継がれてきた儀式や年中行事が(少)ないとただ断じるべきではない。問うべきは、明治2年に「命名」という行為によって立ち上げられたひとつの政治的表象空間としての北海道のハレの場面、儀式や年中行事という言い方が馴染まないとすれば、「祝祭」とでもいうべき北海道特有のハレの場面とは何であったのかということである。その具体的事例として、展覧会企画者の私たちが今回たどり着いたのが、博覧会、雪まつり、オリンピックであった。

3. 命名から博覧会へ—北海道表象の変遷

展覧会全体のコンセプトである「ヴンダーカンマー」が、ミュージアムのひとつの源流だったとするならば、この最終章で扱った「博覧会」がもうひとつの源流だったことはよく知られている。ヨーロッパではイギリスやフランスが先駆となって、19世紀半ばから万国博覧会が盛んに開催されていくが、それはちょうど日本が江戸から明治へと移り変わっていく時代でもあった。1862年のロンドン博が、幕府が使節団を送り、いわば日本人が最初に直接目にしたヨーロッパの博覧会とされているが、その後、1867年パリ博には徳川幕府が公式に参加し、さらに1873年に今度は明治政府がウィーン博に参加する。吉見俊哉が指摘するように、ウィーン博に際しての事務責任者であった工部太政佐野常民がまとめた出品の目的の中には、「日本でも博物館を創建し、博覧会を開催する基礎を整えること」という項が掲げられており、万博への参加はヨーロッパ世界に極東の小国の存在を知らしめるためのみならず、いずれは自らも博覧会を主催するための研修の機会ととらえられていたのである2。実際、ほどなくして明治政府は内国勧業博覧会を手掛けていくことになるのだが、ここには北海道が出品されることになる。

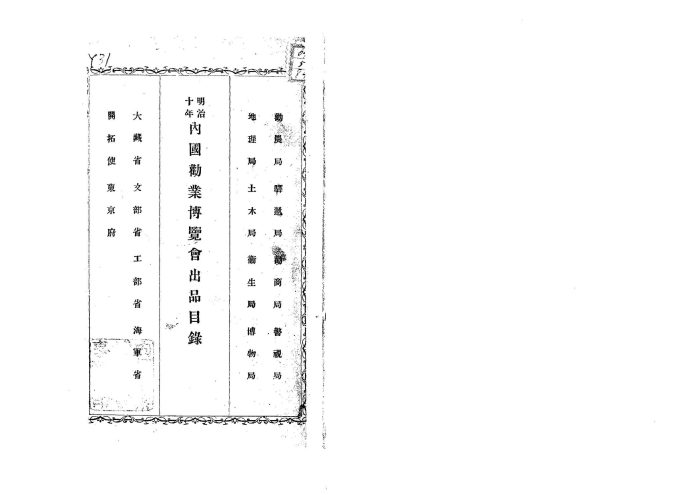

北海道が出品するのではなく、出品されるとはどういうことかといえば、博覧会への出品の主体は「開拓使」であったということである。第一回内国勧業博覧会の会場は、前年のフィラデルフィア万博に倣った分類に基づき、鉱業冶金術を紹介する東西本館、美術館、機械間、農業館、動物館、園芸館から構成された3。出品を手掛けたのは、勤農局、土木局、博物局、大蔵省、工部省といった省庁で、博覧会と聞いて現代の私たちがイメージしがちな地域ごとのパヴィリオンは見当たらない。出品目録4を紐解けば、これらの機関と並んで記されているのが「開拓使」であり(fig. 5)、つまりはこのときの出品は地域としての北海道ではなく、あくまでも政府の一機関としての開拓使が主体だったということが見てとれる。

また、三浦泰之の研究によれば、この明治期に「開拓使」が出品したのは内国勧業博覧会のみならず、たとえば1875(明治8)年にはすでに京都府博覧会に参加し、明治10年代に入ると、秋田(1877/明治10)、愛媛(1878/明治11)、愛知(同)、長崎(1879/明治12)、茨城(同)、宮城(1880/明治13)などと、全国各地の地方博覧会に開拓使は依頼を受けて呼ばれていたという5。三浦が指摘するように、それはフロンティアに対する内地からの注目のあらわれであったとともに、開拓使の側にも「広く全国府県へ「物産之富饒」や北海道開拓事業の進捗を訴え、北海道移住を勧誘しようとする意図も含まれて」6いたのである。

こうして開拓使はその一大事業の順調な進展を中央政府をはじめとする内地へとアピールした一方で、同じ時期に道内でも博覧会を手掛けていた。「ヴンダーカンマー」展でも、第1回内国勧業博覧会の翌年にあたる1878(明治11)年に札幌で行われた第1回農業仮博覧会と、続く1879(明治12)年の函館での第2回農業仮博覧会の陳列図を紹介した。函館の陳列図(参照:北海道立文書館デジタルアーカイブ)は木訥とした趣だが、簡潔な平面図ではなく、全体としては矛盾する複数の視点を組み合わせた奇妙な立体図としていることや、植物の鉢や小さな展示物を収めるケースの形状が描き分けられていることなどから、描き手が実際に会場を回って、ひとつひとつの展示物の前で足を止めて眺めた様が想像される。会場の入り組んだ構造に、北海道のかたちを見ることは深読みが過ぎるかもしれないが、少々雑多な印象を受けるとはいえ、農産物に海産物、種子や苗木、加工品など、さまざまな天産品を一堂に集めることで、北海道という、いわば人為的に出現させられた地理的区分に実体を与えようとしているかに見える。

博覧会は、帝国主義の路線を歩む欧米列強、後を追う明治日本、そして廃藩置県により都道府県という新たな「お国」の単位を与えられた各地方が、自らのアイデンティティと政治的威信の誇示のためにこぞって取り入れた流行の一種であり7、北海道独自のものだったというわけではない。だが、「お国」といえば、古代中国に倣った「五畿七道」の、たとえば東海道を思い起こせば分かるとおり、「道」は本来その中にさらに多くの「国」を含む単位である。北海道も命名当時には11の「国」を内包しており、それは他の都府県よりもずっと大きな規模であったが、結局それ以上分割されることなく、日本で唯一の「道」という行政区分が残されることになる。こうして、よく知られた松浦武四郎案による固有名「北加伊=北海」と、行政区分でありながら固有名と不可分となった「道」が、拡張された北の領土の言語的表象となった。なるほど「北海道」は、たとえば宮城県や福井県や山口県といった名称に比べれば、言葉でありながらすでに多分に画像的である。また、「命名」という行為は、物理的に土地を開墾し、道路を作り、人間が居住することよりも、実は優れて政治的でそれゆえ暴力的でもある。それでも、その土地をまだ見ぬ内地の人々にとって、そしておそらくは、すでにその地を踏み、そこで生活の基盤を形成しつつある入植者たちにとってこそ、名という言語的・政治的表象はまだ抽象的に過ぎたのではないだろうか。そこで求められたのは、文字どおり目に見える具体的かつ視覚的な表象であり、博覧会はそれにうってつけのメディアだった。このことは、まだ物産展然とした垢抜けない明治期の博覧会から、大正・昭和期の博覧会、そして雪まつりやオリンピックへと目を転じていくことでより明確になるだろう。

松山聖央(武庫川女子大学生活美学研究所)

脚注

- 小宮正安によれば、たとえば16世紀後半にミュンヘンで活動した知識人クヴィッヒェベルクは「自らの理想とする蒐集室「テアトルム」と呼んでいたが、まさしく[ヴンダーカンマーは:引用者補足]テアトロ=劇場のごとき様相を呈していった」という(『愉悦の蒐集 ヴンダーカンマーの謎』(集英社新書ヴィジュアル版、集英社、2007年、59頁)。「劇場」という比喩は、支配人(=部屋の主)と舞台上の役者や事物(=蒐集品)と観客(=訪問客)が一体となって作り上げる、緊密で(物理的には恒常性をもつにもかかわらず)テンポラリーな空間としてのヴンダーカンマーのありようをよく示している

- 吉見俊哉『博覧会の政治学 まなざしの近代』講談社学術文庫、講談社、2010年、124-125頁

- 内国勧業博覧会についてはさまざまな資料が残っているが、簡便にアクセスでき、画像も豊富なリソースとしては、国立国会図書館のサイト「博覧会 近代技術の展示場」(https://www.ndl.go.jp/exposition/index.html)や乃村工藝社のサイト「博覧会資料 COLLECTION」(https://www.nomurakougei.co.jp/expo/)があり、近代の国内外の多くの博覧会についても紹介されている。

- 『明治十年内国勧業博覧会出品目録. 1』、内国勧業博覧会事務局(本資料は、国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801848)にて閲覧可能)

- 三浦泰之「明治初期の地方博覧会と開拓使—開拓使、北海道はどのように「見られていた」のか?—」、『北海道開拓記念館研究紀要』第28号、2000年3、153-178頁

- 同書、173頁

- 吉見がまとめているように、もちろん博覧会には「帝国主義のプロパガンダ装置」という機能以外にも、「消費文化の広告装置」および「大衆娯楽的な見世物」という機能もあったことは見過ごすべきではないが(前掲書、264頁)、明治期の北海道の博覧会をめぐる状況においては、ひとつ目の機能がとりわけ強くはたらいていたと考えられる。