0. はじめに

個々人の「歴史」や「体験」をなかったことにするのは簡単だ。文書や手紙といった文字データ、録音や口承などによる音声データ、自分の思いや感情を表現し、形として残す造形活動。こうしたあらゆる「記録」や「記憶」を残し、次代へ継承することを放棄・阻止すればいいのだから。

北海道の歴史を振り返った時、道内における第二次世界大戦の「記録」や「記憶」はどれほど今を生きる世代に伝わっているだろうか。1896(明治29)年1月、旭川に第七師団が設置されたのは日本最北端でロシアとの国境沿いでもある北海道を防衛拠点にしようとした軍事的理由に他ならない。この師団は、日露戦争で死傷者を多く出したことは論をまたないが、満洲、アリューシャン、千島、沖縄においても多くの犠牲者を出した事実が咄嗟に頭に浮かぶ方は少数派かもしれない。そして戦争終盤の1945(昭和20)年に入ると、連合国軍による本土空襲が次々に実行され、道内各地の被害は甚大なものとなった。こうした事実を踏まえても道民にとって戦争は決して安易に忘れ去ってはならない出来事である。

前置きが長くなったが、巨大な戦没者慰霊碑が立ち並ぶ札幌護国神社からほど近いギャラリー、CAI03で過ぎ去りし戦争の「記憶」に正面から取り組む意欲的な展覧会が開催されていた。鈴木涼子《Body Letter》である。会場には、札幌出身の鈴木自身が戦争の「記憶」とどう向き合うか考察した作品が並ぶ。男性性、女性性という旧来的な「ジェンダー認識」や今もなお変容し続ける「家族の在り方」、ひいては全人類が避けて通ることの出来ない「生と死」などを題材に、現代社会が抱えるジレンマを鑑賞者へ問い続けてきた鈴木。本シリーズも多くの現代人が直視できずにいる「戦争」をテーマにしたという点では、これまでの制作の延長線上に位置付けられる。出品作の多くは鈴木自身やモデルにとって身近な親族の戦争体験が主題であり、本展を鑑賞して改めて「戦争」について考えさせられた方も多かっただろう。ここからは個別の作品紹介を兼ねて、各作品の意義を筆者なりの理解に従って整理したい。

1. ファミリー・ヒストリーをひもとく ―「戦争」を手がかりに

制作の初期から、家族を主題とする作品を制作してきた鈴木にとって、「戦争」がテーマに上がってくるのは自然の成り行きだったのかもしれない。なぜなら、「戦争」を生きた世代を親にもつ鈴木にとって、ファミリー・ヒストリーをひもとく上では避けて通れない命題の一つと言えるからだ。

ここで改めて、《Body Letter》の制作意図を鈴木自身の言葉により紹介したい。

「(戦争では)いつも女性や子供など弱い立場の人間は、歴史にも刻まれず苦労して涙を流している現実を、今、作品にしなくては…と思いこのシリーズを始めることにしました」[1]

この言葉にある通り、「戦争」を体験するのは戦地へ従軍する兵士たちだけではない。背後には故郷に残された女性たち、子どもたち、さらには老齢や健康不良などの理由で従軍できなかった男性たちなど、無数の銃後の市民たちの人生が重層的に折り重なって、「戦争」という大きな物語が形成されることは忘れてはならない。

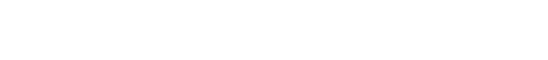

その上で、本テーマの出発点が自身の父方の祖父の遺品である軍隊手帖となったのは印象深い。鈴木家と戦争の関わりを簡単に整理すると[2]、軍医だった祖父は満洲へ渡ることとなり、一家で移住。その後、戦況の悪化により祖父のみ本土へ戻される。満洲に残された4人の幼い子どもたちと妻は苦しい生活を強いられた。敗戦後、苦労して引き揚げた祖母たちを待っていたのは大黒柱である祖父の死と、遺品となった軍隊手帖であった。後年、祖母や父から何度となく聞いた当時の苦境。祖父の軍隊手帖にはどのようなことが綴られているのか?おおよそ80年が経った今、鈴木自身の身体をキャンバスに軍隊手帖が投影され、ゆっくりと1ページずつめくられる。そこには話の中にだけ存在していた未知なる祖父の姿があった。(図1)

展示室には映像作品とともにトランクに入った実物の軍隊手帖が置かれていた。裸電球一つで照らし出され、戦時下に造営された兵舎の内部を連想させるような空間が広がる。実物の手帖は小さく、あふれる思いを余すことなく書き留めようと、びっしりと小さな文字が敷き詰められていた。満洲に残した家族への愛情、哀惜、後悔など複雑な思いが絡み合った当時の心境が読み取れる。一度も会ったことのない祖父。しかし、その内面は文面の端々に表れている。さまざまな証言(記憶)や遺品(記録)から未知の祖父像を再構築した作品と言えよう。

鈴木の祖父像構築の探究は続く。CAI03は複数の展示室に分かれており、その一角で十通を越える手紙が壁面に貼り付けられていた。(図2)それらは全て送り先不明により返送されたもので、宛先は軍隊手帖に記された祖父の関係者である。約80年の月日が経過し、関係者の痕跡が辿れなくなった残酷な現実がありありと展示されていた。一度風化したものを再構築することの困難さを痛感した筆者は、現存する「記憶」・「記録」をできる限り残し、後代へ継承する努力を惜しむべきではないと改めて実感した。歴史を扱うものとして、心に刺さるインスタレーションであった。

本節の終わりに、映像作品を2点紹介したい。

1つ目は、鈴木が能の仕舞を演舞する映像を撮影したインスタレーション(図3)。鈴木の祖母は戦後、能の謡の稽古を長年続けていた。実家には多数の謡本が残されており、熱心に取り組んでいた様が偲ばれたそうだ。そうした記録に触れた時、鈴木自身も戦後の祖母を思い、能を習い始めた。映像は鈴木の初舞台で、今は亡き祖母の歩んだ道は、時間を隔てながらも次代へと受け継がれていく。

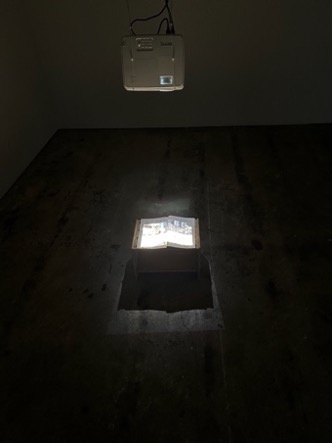

2つ目は、父と娘が指相撲をする映像だ。70歳を過ぎたとき、父は全盲となり、やがて認知症となってしまった。そんな父とのコミュニケーションの方法を試行錯誤する中で編み出したのが指相撲であった。体の感覚が少しずつ薄らいでいく父と手と手による身体的コミュニケーションが実践される様子が映される。父の手をみると、視覚障害によりぶつけてしまったのか、青いアザが消えずに残っている。長い時間を生きてきた父の手と触れ合うことで父娘のコミュニケーションは続いていく。そんな矢先、この映像を撮影した数時間後、父は86歳で息を引き取ったという。

これら2つの映像作品は、鈴木自身が一連の「家族」を主題とした作品を制作する中で、ファミリー・ヒストリーを含めた祖母や父との関わり方を問い直した結果生まれてきたものと言えよう。

2. 「戦争」を知らない世代とともに ―「記憶」の継承は可能か?

鈴木は作品制作の際、自分自身をモデルとして制作することが多い。それはモデル依頼をする場合、その人を被写体とする必然性を追求する必要があり、それならば一番理解している自分をモデルとするのが良いと考えてのことだった[3]。しかし、《Body Letter》は自身のファミリー・ヒストリーのひもときだけでは終わらない。親も含めて「戦争」を知らない、さらに若い世代のモデルとともに本プロジェクトに取り組んだ。この制作において鈴木は以下の2つの課題を設定し、モデルたちの抱く「戦争」像を明確にしてもらうと同時に、彼ら彼女ら自身への深い理解へとつなげた。

1)現在も続くウクライナ戦争の写真で印象的な場面を選んでもらいコラージュを施す。それらをモデルの胸に貼り付け、心に染み付いた戦争というイメージを想起してもらう。

2)自身と戦争のつながりをより強く意識してもらうため、戦争を体験した祖父母たちの経験談、資料をリサーチしてもらう。

これらのリサーチを通して、現在も続くウクライナ戦争の凄惨な現状を改めて認識することになった。同時に、後者の過程で、各モデルと祖父母の間でこれまではあえて語られなかった戦時体験や、当時の姿を写した写真など、下手すればそのまま消え去ってしまうかもしれなかった貴重な記録・記憶が次々と飛び出してきたという。展示作の中には、こうしたリサーチの過程で集まった資料を鈴木が撮影し、モンタージュした作品も並ぶ。ここで重要なことは戦争を知らない世代にも、意識的に戦争が自身にとって遠く離れたものではないということを体感してもらうことだったと考える。こうした作品制作プロジェクトを通して、今まで知らなかった家族の歴史、戦争の悲惨さなど、最も身近である祖父母から子の世代に記憶を継承できたことはまたとない成果だったのではないだろうか。

ロシアとの国境沿いに位置する北海道も戦争の危険にさらされた地域のひとつである。普段は意識的に語られない部分ではあるが、なかったことにしてはならない。今回のプロジェクトは決して、鈴木一人の問題意識として完結せず、その次の世代にも共有されたであろう。そして、作品を鑑賞するあらゆる世代に対しても、改めて戦争とは何であったか?今世界各地で起こっている戦争とは何であるか?を問い直すきっかけとなるであろう。

ここで改めて鈴木の制作を振り返れば、彼女の作品は、自身の性認識から始まり、スーパーマーケット等で販売される食料品のような日常生活にあふれる生と死を経て、より身近な家族の生と死に向き合うことから生まれてきた。それぞれのテーマが自己存在への追求の結果として作品に結実していると言える。これらの作品から滲み出る不穏の感覚を鑑賞者が感じ取り、一緒にその心地の悪さについて主体的に考える機会とすることが大きな狙いであるはずだ。こうした作品制作の延長線上に今回の《Body Letter》プロジェクトを位置付けることは十分可能と考える。

この居心地の悪さはなぜ起こりうるか?それは人々がひた隠しにしてきたこと。つらい現実であること。そして作者やモデルたち自身および血のつながりのある祖先たちの実体験であることから、自分にも降りかかるリアリティが備わっているからと考えられる。つまり、モデルとなった人々のリアルな記憶が重なる時、鑑賞者にとってもその題材はより身近に感じられるのではないだろうか。各々のモデルの自己内省の試みを自分事として捉え、受け継がれた「記憶」を通して問題意識を共有するチャンスを《Body Letter》は与えてくれているのではないだろうか。

3. おわりに

今回の展示作は戦争体験者たちの「記憶」を扱ったものから、鈴木やこれからの時代を歩むより若い世代のモデルたちが自らのファミリー・ヒストリーをひもとき、祖先が体験してきたことを自分事として、血肉へと変換していく過程が表現されていたように思う。こうした実践は従来鈴木が実践してきた「家族」との関わりの問い直しが発端となったと同時に、これまでの制作で問い続けてきた現代社会の歪みを鑑賞者とともに考えるという方針から逸脱するものではないだろう。作者やモデルの肉体を通じて、遠い過去となってしまった戦争の「記憶」をたどり、美術表現として形に残し、多くの鑑賞者とともに問題意識を共有していく。こうした営みの継続により、忘れてはならない「記憶」を継承し、「戦争」をはじめとした社会の大きな歪みを鑑賞者にも問い続けていけるという一縷の望みを、筆者は本展を鑑賞して実感できたような気がした。

本レヴュー執筆にあたり、各作品の意図、制作の経緯を詳しく解説し、快く写真をご提供いただいた鈴木涼子氏に厚く感謝いたします。

[1] 笠原美智子. “鈴木涼子の《Body Letter》”. CAI. 2023, https://cai-net.jp/exhibition/鈴木涼子%E3%80%80body-letter/(参照2023/11/27)

[2] 第1節における作品解説は同上の笠原論考及び鈴木本人からの指摘をもととしている。

[3] 札幌国際技術祭/SIAF編集. “キンビでふむふむ 知ろう|アーティストインタビュー「鈴木涼子」”. YouTube. 2021, https://www.youtube.com/watch?v=_BvhnBO4a5U(参照2023/11/27)