1. はじめに

アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーAlexander von Zemlinsky(1871〜1942)は世紀末ウィーンを代表する作曲家・指揮者の一人で、グスタフ・マーラーGustav Mahler(1860〜1911)やアルノルト・シェーンベルクArnold Schönberg(1874〜1951)の盟友として現代においては地位が確立している。彼の生み出した音楽様式は、1910頃以降の「洗練された論理性」1と「豪華な色彩感とヒステリックなほどエロティックな神経症的気質」1を伴った退廃的気分の諸作によって代表化2されている。しかし、彼の創作は1890年代より始まっており、彼の音楽語法の発展の歴史はヨハネス・ブラームスJohannes Brahms(1833〜1897)からクルト・ワイルKurt Weill(1900〜1950)の流儀までの幅を持っている。

この変ロ長調の交響曲は、1897年9月9日に完成3でウィーン音楽院卒業後翌年の1892年から93年に作曲されたニ短調の交響曲の次に作曲されたため第2番と通称される、本稿では番号を使用するとき(第2番)と表記する4。

この交響曲は、ツェムリンスキーが前年の1896年にブラームスに自宅に招かれ激励を受け、作品出版社の紹介を受けたこと。そのブラームスが1897年7月に亡くなり、この交響曲の終楽章がパッサカリアになっていること。翌1898年、この交響曲がブラームス陣営の拠点であるウィーン楽友協会によるベートーヴェン賞を受けたことなどにより、古典主義的なブラームス流儀に沿った(最後の)交響曲として紹介され定着している。トロンボーン3本にバス・テューバと金管低音が重厚だが、他は普通の2管編成当時の平均的編成であること、演奏所要時間も40分前後と平均的規模のため適当な紹介と言える。

一方、日本のツェムリンスキー研究の草分けでもある石田一志は、この交響曲にブラームス流儀からの離脱の兆候があることを指摘している5。事実1895年より交流を持つようになったシェーンベルクの「ツェムリンスキーはブラームスとワーグナーを等しく愛していた」というよく知られた証言に裏打ちされた、この交響曲に続いて書き始められる2作目のオペラ《むかしむかし》Es wer einmel(1897〜1899)が、音楽における「青春様式Jugendstil」ともいえる様相を持つという、世紀末の様式に向かっていく作風の変貌が始まる。

そこで詳細にこの交響曲を分析して創意の所在の発見を試みることにした。この分析は生誕150年にあたる2021年の北海道新聞公開講座のためにおこない、本稿はその概略報告にあたる。そのため調設計にかかわる問題や和声構造などの専門的領域には触れていない。

2. 第1楽章

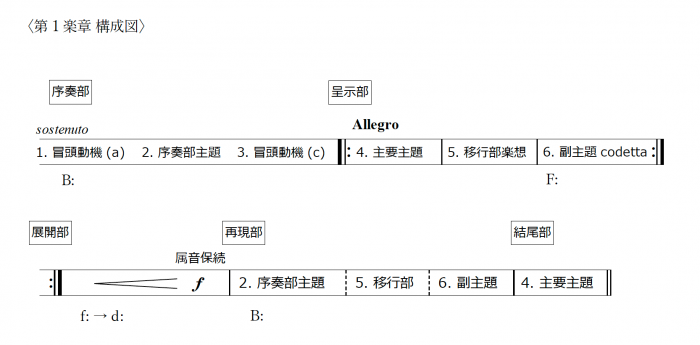

序奏部付きソナタ形式。(第1楽章構成図参照)

一見典型的なまでに古典的な形式によって書かれているように見えるが、再現部で本来楽曲の主要主題であるべき第1主題(譜例4)が、主調確立とともに再現されるべきであるのに再現されず、かわりに序奏部主題(譜例2)が再現されているところ(練習番号Lの2小節目6)が異色である。形式感に沿って聴くとかなりのはぐらかし感を与える効果を持つ。この大胆なアイディアの前例としてブラームスの交響曲第1番の第4楽章を挙げることができる。ただし、ブラームスが比較的自由度の高い終楽章だったのに対して交響曲の主楽章である第1楽章にこのアイディアを持ってきたところにツェムリンスキーの前進性が現れている。さらに、曲の全体のモットー動機としてf音からb音の動きを示す冒頭動機(a)(譜例1)が、全体の原モットーとして、序奏部主題冒頭音型(譜例2)、第1主題冒頭動機(a’)(譜例4)として扱われ序奏部が完全にソナタ形式の一部として有機的に溶融し、独自の構成美を構築している。このことは、ツェムリンスキーのマニエリスト的傾向の証明とともにブラームス同様「形式」を単なる楽曲の枠組みとは捉えていなかった証拠になる。さらにこの冒頭動機(a)はこの交響曲の原モットーとして、変形加工されながらも各楽章各主題に生成されていく。典型的例として、第2楽章主題内の上行に変えられた動機(m)(譜例7’)、第3楽章主要主題冒頭における意図的類似性(譜例12・1小節目)、第4楽章導入主題(譜例15)、パッサカリア主題(譜例16)のf音からb音、あるいはその逆の動きなどがあげられる。こういったモットー動機からの発展的構築はツェムリンスキーのその後の作曲法の基本原理となっていく7。

次にソナタ形式の主要主題である第1主題と序奏部主題の入れ替えの必然性といった美的意味は、どのように担保されているかを略述する。

まず2つの主題の性格を見ると、序奏部主題はモットーの反行より派生生成し、特徴的動機(b)を内包する。多分にファンファーレ的であるため、ブラームス的であるよりワーグナーRichard Wagner(1813〜83)=ブルックナーAnton Bruckner(1824〜96)が好む音型に近く、聴衆に与える印象も強い。一方の第1主題は原モットーより開始され、2オクターヴの広い音域を持ち、多くの動機を内包した息の長い躍動した主題である。こういった展開し易い性格はブラームスの好むところであろう。実際これら第1主題内の動機のうち(a’)(d)(e)(f)は展開部で徹底的に主題労作される。かなり耳につくほど展開された後の展開部後半(練習番号Kの2小節目)、イ長調でその再現が待望されていたかのように、序奏部主題冒頭がホルンで出現し、さらにそれ自体が発展的に展開して属音保続を導き出し、再現部に至っている。この主題再現の効果は、ブルックナーの再現の期待を高揚させる、第6番第1楽章などの主題再現と同等の効果を想起させる。ブルックナーは目的が単に発展的な第1主題の主調再現のため、調性的構造に関する属音保続を必要としなかった8が、ツェムリンスキーは本来ではない序奏部主題を再現させるという、だまし絵的なフェイント効果の強化のため、この教科書的な属音保続を活用した。ツェムリンスキーが、このように周到に準備された入れ替えの仕掛けを、何よりも完璧な成功に導くことができたのは、彼が書き込んだ序奏部主題そのものの印象の強さによるだろう。さらに第1主題は結尾部で再現活用され(練習番号Rの7小節目より)主題間のバランスに対して、均質性を重視した古典的美感が働かされている。

その他、第1楽章で注目すべきこと2点を簡略に列記する。

序奏部の第3楽想の動機(c )(譜例3)も移行部楽想(譜例5・練習番号Cの11小節目)の動機(g)に発展し展開部でも特徴的楽想として活用される。

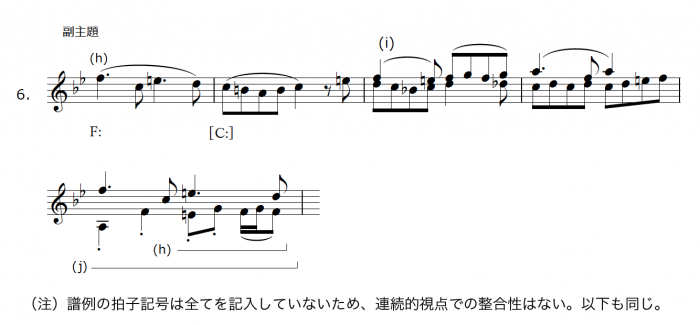

副主題(譜例6・練習番号Dの9小節目)は多分にブルックナー的性格を持ち、冒頭音型のほか、特に最後に出てくる動機(h)は、オスティナート音型として広く活用され、楽章の緊張感を引き締めるリズム的動力となっている。

この楽章の分析と考察を通して、ツェムリンスキーがブラームスとブルックナーというウィーン二大巨匠の技を融合させ、さらに先を目指したことが伺える。そして、その意匠によって、この楽章が、この交響曲の中では最も成功した楽章となっていることも確認できる。

3. 第2楽章

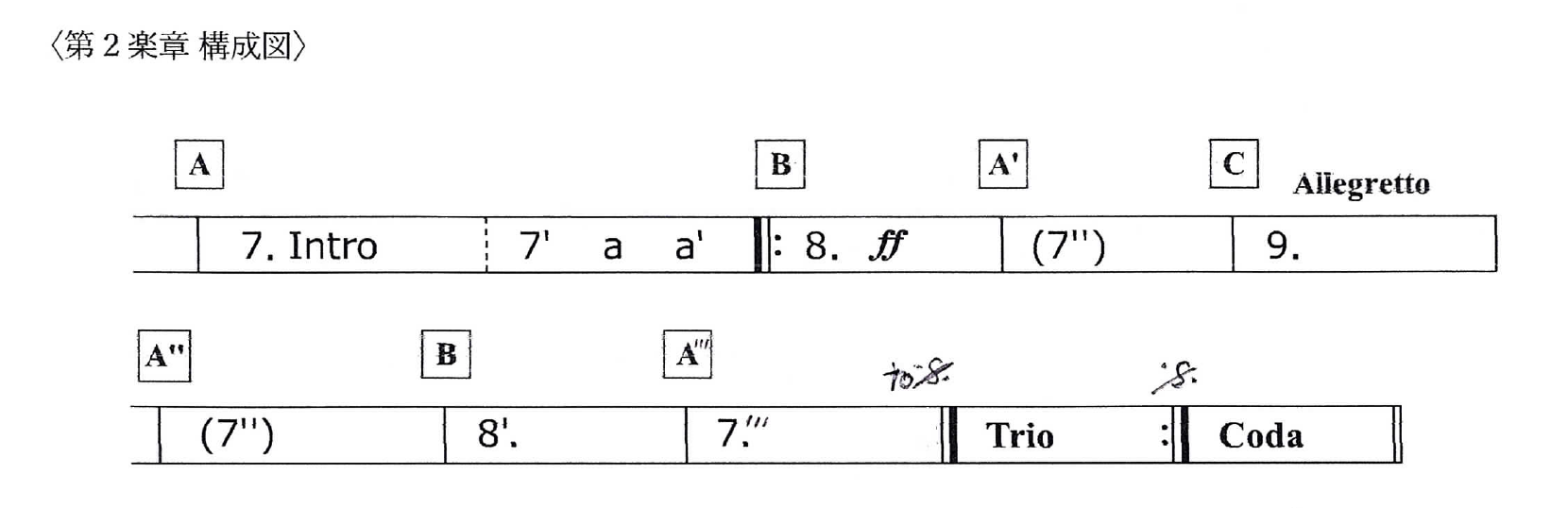

第2楽章がスケルツォ楽章になっている。ト短調で急ぎすぎないで諧謔的にと指示されている。そのため、幾分、石田一志が指摘するようにブルックナーの朴訥とした野趣感のあるスケルツォに近い印象がある。しかし印象としてのモデルの対象は、より古いベートーヴェンLudwig van Beethoven(1770〜1827)のスケルツォかもしれない。さらにこのスケルツォは、単純な舞曲形式を越えた複雑化が仕組まれている。(第2楽章構成図参照)

以下にこの曲固有に複雑化されている部分を5点取り上げて列挙する。

・主題には11小節の序奏がつく(譜例7)が、幾分凝ったヘミオラが仕掛けられている。冒頭動機(l)内のd音の同音反復の数が3、4、2、1と変化しヘミオラから変拍子と単純な音型が複雑化されている。

・主題本体(譜例7’)も不規則な楽節構造とヘミオラの多用によって、舞曲的装置は壊されている。

・全体の構成も単純な3部構成ではなく、スケルツォ主部はA-B-A-C-A-B-Aのロンド型がとられ伝統的な反復はされない。

・B部分は対比的律動(譜例8)だが、Cは遠隔調の変ニ長調による歌謡的ながら主題反行型(譜例9)、トリオ部分はコンパクト化され、かつ移旋されつつも主題の変容であることが堅持される(譜例10)。したがって全体として単一主題の執拗な繰り返しといった印象を与える設計になっている。

・スケルツォ部への回帰は冒頭A部分を省略しBより戻すため形式感をあいまい化させ流動感を強めている。

音型からくる印象はブルックナーのスケルツォに近親性があるが、ブルックナーが好んだような単純明快な形式感を、ツェムリンスキーはスケルツォに求めなかった。むしろ形式に複雑な仕掛けを仕組んでいくブラームス流儀の延長線上のスケルツォを作ることが彼の意匠だということが確認できる9。

4. 第3楽章

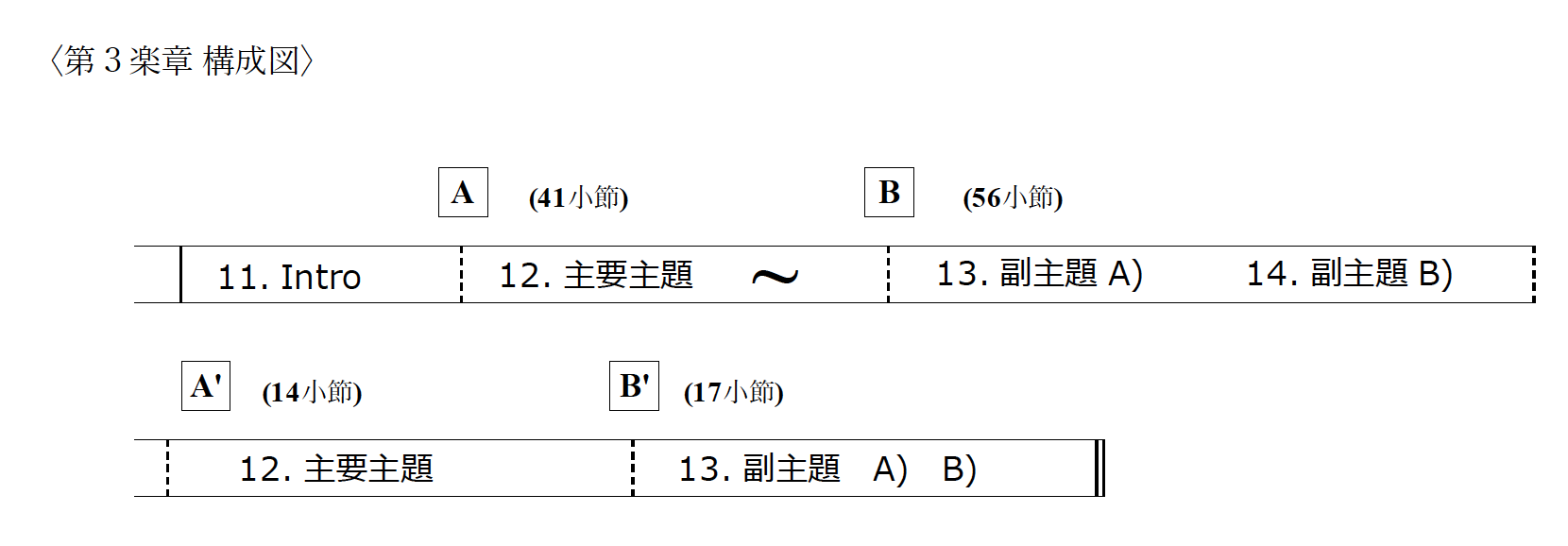

緩徐楽章で序奏つきの変則的な複合二部形式の曲。(第3楽章構成図参照)

この楽章の序奏部の和声体(譜例11)がドヴォルザークAntonin Dvořák(1841〜1904)交響曲第9番の緩徐楽章からの影響として広く語られている。これはすでに指摘されているように当時の最新の音楽に積極的にかかわろうとしている先進的意志のあらわれであろう。

しかしより注目すべき独創的なアイディアは穏やかな主要主題(譜例12)とその楽段A、より動的な副主題(譜例13)とその楽段Bのコントラスト。さらには、楽章の前半のAとBがそれぞれ44小節と56小節と相応の規模があるのに対して、後半のA、Bは14小節と17小節と3分の1程度に規模を圧縮化しているところだろう。これはツェムリンスキーが、この交響曲が前作のニ短調よりはるかに楽想の規模を拡大していたとしても、後期ロマン派然とした、過度に巨大化させた音楽になることを避け、適切な密度の緊張感の維持を心掛けていた、あるいは美的基準が「適度」のほうにあったことを示しているといえる。

その中で、2点さらに注目点を挙げることができる。

1点目はモットーとの関係について。f音とb音の関係はここでは、長3度のg音からes音、その逆のes音からg音の関係に変更されて二つの主題の礎になっていること。

2点目は副主題の冒頭音型が9連符による素早い装飾的音型が使われているところである。前者からは、すでに前の楽章でもふれた通り、統一性への緻密な配慮と緩徐楽章の特性との絶妙なバランスを読み取ることができ、後者においては、今後、彼が彼の音楽の中に展開していく、同時代の画家グスタフ・クリムトGustav Klimt(1862〜1918)が見せる装飾性と類似した気分を持った、装飾性の萌芽ととらえることができる部分のひとつである10。

5. 第4楽章

この交響曲とブラームスの関係が一番語られるのがこの終楽章であろう。

この楽章が、パッサカリアによって書かれたことによって、ブラームスの交響曲第4番と同じ形式を踏襲し、アントン・ウェーベルンAnton von Webern(1883〜1945)の作品1の《パッサカリア》への懸け橋として語られるという、歴史的位置を得る結果となった11。

その形式を概略すると以下のようになる。

14小節の序奏部の冒頭は、前述のとおり原モットーの変型であり、かつ両外声に鏡像が意識されている(譜例15)。続けてヴィオラとチェロで8小節のパッサカリア(譜例16)が呈示される。この主題は30回以上繰り返され変奏されていき、最後に第1楽章序奏部主題(譜例2)とパッサカリア主題が強奏の中で同時再現されて曲を閉じる。(第4楽章構成図参照)

この楽章は特殊な側面もあるので、より詳細に内容を検分する。

この楽章は大きく4つのグループに分割することが可能だ。

グループ1:序奏と主題と基本変奏群

グループ2:静的でdolceな変奏群

グループ3:動的で発展的変奏群

グループ4:3部分からなるクライマックスを形成する結部

第1グループはバスで主題が通奏される第1変奏から第5変奏まで(練習番号Cの4小節目まで)。変奏は音価を細かくしていく、ベートーヴェン以来の常套的方法で開始されるが、音型処理の方法は多分にブラームス流儀だ。カノン技法を用いた第4変奏で小さな頂点を作り第5変奏の中のフェルマータで区分される。

第2グループは第6変奏から第8変奏まで(練習番号Dの11小節目まで)。第5変奏の気分を繋いだdolce楽想が続く。第6変奏よりパッサカリア主題は内声に入り、第7変奏で最弱の響きの中で、魅惑的な対旋律が絡みついて、最も表情豊かなこの部分の中核楽想となる。抒情的楽想の中にリズムカルな楽想が挟まれ、楽想の交差が増えて発展的に複合化していく。

第3グループは第9変奏から第19変奏までのおおきなまとまりになる(練習番号Kの15小節目まで)。TempoⅠに戻り第12変奏のエネルジーコの楽想に向かって、音楽はより豊かに力を増していく。第14変奏(練習番号Gの11小節目)がこの部分の頂点である。しかし極点に至ることなく、第15変奏で急激に音量を落とし第16変奏(練習番号Hの15小節目)に至って、この楽章の中で唯一息をつける長調に転旋し、明るく繊細で穏やかな変奏を続けてこの部分を終える。おそらくこの長調部分が最も1900年代のツェムリンスキーの傾向と共通点を感じられる部分であろう。

以降をまとめて第4グループとしたが、24(変奏)の主題後、練習番号Mのフェルマータまでを4-1部分、25から31変奏後の32(変奏)3音後のフェルマータ(練習番号Pの13小節目)までのまとまりを4-2部分、それ以降を4-3部分として論述する。

第4グループで一部の変奏をカッコでくくったのは、4-1部分の20(変奏)から24(変奏)をそれぞれ独自の変奏とみなすことに躊躇したからだ。この部分は五声のフガートになっており、それが主題の5回の繰り返しのため、それぞれを独立した変奏とみなすのが適当な説明とは言い難い。しかし、間違いなく5回主題はフガートの引き出し口として繰り返されているため、本分析では主題の繰り返し数を優先し20から24の数を与えた。さらに、冒頭が裸の単声で再びパッサカリア主題が引き出され、主題の再現的な意味合いも強いものの、再現部自体は形成しない。より大きな音楽的緊張を作り出すための役割が与えられている。

若干の間をもって4-2部分に入るが、ここは楽章中最も荒々しい楽想の第25変奏から第29変奏の前半と、再び極点に至ることなく突然静かになり再度主題再帰を示す第30、31変奏、そして最初の3音だけの引き延ばしで途切れてしまう不完全な第32(変奏)より構成されている。この第25変奏以降は再び変奏の形態が明快なので、この部分の終わりまでをフガートで途切れたパッサカリアの継続部分と考えても良い。特に最後の第31変奏は、ほぼ原型のみを示すため、元に戻ってこのパッサカリアを閉じようとしたとも解釈可能である。しかし、断片的な第32(変奏)は、音楽がまだ続くことを示す楽想で、そのフェルマータは最後に向かっての残りの力を溜め込む、もしくは「これでもう終わり?」と疑問を投げかけるニュアンスなのだろう。

フェルマータで途切れた後、楽章結尾部である4-3部分に入る。冒頭の圧縮化されたクレッシェンド楽想は、構成図には33から35の(変奏)を割り振ったが、本質的にはパッサカリア主題を主題労作した動機の積み上げと瓦解である。その後に前述したとおり第1楽章序奏部主題とパッサカリア主題の同時再現という大円団をもって終止に至る。

この楽章を考察する上でブラームスのパッサカリアとの比較は重要である。

まず、ツェムリンスキーは速度記号を単にModeratoという「抑制された速度」だけを表示している。規範となったブラームスの速度記号Allegro energico e pasionato「情熱的で力強く快適な速度」と根本的性格が異なる。ブラームスはパッサカリアという変奏曲形式とソナタ形式との合成形式をベートーヴェンとは異なる様態で形成することを意識し、明確に4グループに変奏をグループ化している。ツェムリンスキーのパッサカリアも4つにグループ化されている。しかし、ブラームスは第2グループを第2主題部に対応させた変奏として第12~16変奏(97小節目より)とツェムリンスキーより規模を大きく取り、さらに、第3グループ冒頭にはブラームスの終楽章定番にして独自の再現部と展開部の合体的発想による主題再現(129小節目)を仕組んでいた。前述通りツェムリンスキーはこの形式感には従ってはいない。ツェムリンスキーの場合は変奏の変化の拡大のほうに意匠の主体がある。

ブラームスの後半は、さらに精力的な楽想を続け、30の変奏が終わり、曲の頂点の真正再現(253小節)から終結まで怒涛の約60小節を準備し、圧倒的勝利感のうちに終わるよう設計されている。一方のツェムリンスキーは、細かくフェエルマータで音楽を分断させ聴衆を惑わせるように複雑化した構成になっている。おそらく音楽の発展原理からすると、フェルマータを除いて最も荒々しい4-2部分と、フガートの4-1部分をcon motoにして出現順序を逆にしたほうが「普通の状態」であろう。ツェムリンスキーは故意に倒置させて、聴取の複雑化を強化させている。その結果、楽章全体の印象は、重く恰幅の良さはあるものの夢遊病的で、終結に向かっての感興の高揚と興奮をさほど与えなかった12。

このことは、最後に興奮した終止を好む聴衆にはいささか期待に沿えない音楽の印象を与え、また、第4グループの細かい分断を効果的に見せることは、指揮者にとっても難解な宿題となった。おそらくこれらは、この交響曲がレパートリー化される妨げになったに違いない。しかしブラームスをはじめとするウィーンの巨匠たちの仕事を入念に研究し、後塵を拝そうとした、ツェムリンスキーにとって、効果的ではあるが無批判的な踏襲を嫌い、モデルより技巧的複雑化したいといった、マニエリズム的精神の発露はやむ得ないことだったのだろう。

分析の結果、何よりこの楽章の形態は、その後の夢幻的で迷宮的な彼の音楽世界の発端の一つだと証明されたと言ってよい。

6.まとめ

分析の総括として、ツェムリンスキーがこの交響曲でどのくらい独自性を獲得したかを、簡略にではあるが前作と比較して確認する。

前作として、音楽院修了としての成果ともいえる、(第1番)と呼ばれるニ短調の交響曲が対象になる。この交響曲の形式や構成は、いかにも若手秀才作曲家の手によるものらしく、教科書的で交響曲の古典的作法に忠実であった。特にその傾向は第1楽章と第2楽章に強い。一方、(第2番)では、分析で示した通り、響きの印象以上に、形式の中での構成や構造に、様々な工夫アイディアが仕込まれ独自性を強めている。また、(第1番)の第1楽章では、かなり明確にブラームスの影響を感じる音型が多用され、一方、緩徐楽章の第3楽章では、すでにワーグナーを想像させるに十分な和声を含めての音型処理が見いだされたが、(第2番)では、それらの影響はより消化されている。

逆に、(第1番)での特徴をそのまま踏襲した共通項として以下3点があげられる。

・楽章構成にスケルツォの位置を、基本的な第3楽章ではなく、第2楽章に持ってきていること。

・緩徐楽章内に緊張感を持ったテンポを速めた楽想を挟みこんでいること。

・第4楽章がともにModeratoを速度表示にしていることである。

このことからツェムリンスキーが交響曲をどのように構成したいかが明確に伺われるとともに、どのように進化させたかを知ることができる。このような過程が明確である以上、この変ロ長調の交響曲が、作風確立前の習作期の産物ではなく、初期の作風の中で成熟した作品とみなすことができる。また、この曲の分析中、ブラームス的もしくはブルックナー的と言った説明を利便的に使ったが、このことを強調してシェーンベルクの証言やベートーヴェン賞受賞の経緯に必要以上寄せて論述することも、分析として恣意的で適当とは言えないだろう。

この作品以降、ツェムリンスキーは、歌曲等においても同時代の詩人をテクストに使うようになり、特に、リヒャルト・デーメルRichard Dehmel(1863〜1920)やフーゴー・ホフマンスタールHugo von Hofmannsthal(1874〜1929)13に接近する。さらにシェーンベルクとともに、ブラームスの死後保守的傾向に硬直化してきたウィーン楽友協会を離脱し、1904年には、遅まきながら音楽におけるウィーン分離派Sezession14ともいえる、「ウィーン創造的音楽家協会Vereinigung Schaffender Tonkünstler」を、マーラーを名誉会長にして立ち上げた。こういった情勢の変化とともに大きく変化した20世紀の彼の作風と、この交響曲との距離はまだ遠い。しかし、それでも萌芽的な部分を総譜の中から見出せた。特に実際的で、多彩な管弦楽法は、ツェムリンスキーの美質としてすでにある。その一例として第4楽章第18変奏(練習番号Kの2小節前以降)のデリケートな管弦楽法の挙げることができよう。

南聡(作曲家/北海道教育大学名誉教授)

参照資料楽譜:Alexander Zemlinsky Symphonie B-Dur(1897) UE11413 Vienna

復刻版mph176 2002 München

Alexander Zemlinsky Symphonie in d Moll Ricordi 2000 München

ブラームス 交響曲第4番ホ短調 音楽之友社 1960 東京

脚注

- Antony Beaumont,(水野みか子訳)“Reconstructing Zemlinsky’s Der König Kundaules. An interim report 1992” ベルク年報(5) p.60

- 代表作として、《メーテルリンク歌曲集》op.13(1910/13)、第2弦楽四重奏曲op.15(1914〜15)、オペラ《フィレンツェの悲劇》Eine florentinische Tragödie op.16(1915〜16)、オペラ《小人》Der Zwerg op.17(1914〜21)、《叙情交響曲》Lyrische Symphonie op.18(1922)と1910 年代から20年代初頭の5作を数えるのが一般的評価。ただし、近年は幻想曲《人魚姫》(1902〜03/06)も当人が撤回した作品であるにもかかわらず メルヘン的「交響詩」の人気曲として、世界での演奏頻度が高い。

- Preface of study score UE(Vienna), Reprint mph (München) 2002

- ツェムリンスキー自身は交響曲に番号を付けていない。石田一志はニ短調を第1番、変ロ長調を第2番、幻想曲《人魚姫》を《死の交響曲》への発展的改作を構想していたため3番相当、《叙情交響曲》を4番相当、《シンフォニエッタ》op.23(1934)を5番相当としてCD解説文やコンサートプログラム等で紹介した。一方、『クラシック音楽作品名辞典』第3版 井上和男編纂 2009では、音楽院時代の3、4楽章のみ残っているホ短調の交響曲を第1番と数え、ニ短調を第2番、変ロ長調を第3番としてる。本稿ではホ短調を習作交響曲と捉え(第2番)として論述した。

- 石田一志「ツェムリンンスキーの生涯とその音楽」,ベルク年報(5) 1992, p.3

- 楽譜上の位置を示す練習番号はStudy score UE 11413 Universal Edition (Vienna)に準拠する。以降同様。

- 代表作の第2弦楽四重奏曲や《叙情交響曲》など全てモットー動機からの発展原理が認められる。各曲分析参照。

- ブルックナーは再現部が調的重要性を持つのを避けた。属音保続と主調カデンツはおおむね結尾部で活用される。

- 例としてブラームスの交響曲第4番のスケルツォ楽章では、スケルツォ主題再帰部分では主題冒頭が意図的に切り取られている。ブラームスが形式的明快さよりも音楽的流動性を優位に置いた処理で、聴覚的には形式的複雑さを与える効果となっている。ツェムリンスキーのアイディアがこれを推し進めたものだという可能性を否定する材料は現時点ではない。

- グスタフ・クリムトとツェムリンスキーの直接的関係は不明だが、後にマーラーと結婚した、有名人キラーとして知られるアルマ・シントラーは、自著『わが愛の遍歴』の中で、独身時代の最初の恋人がクリムト、次の恋人がツェムリンスキーであったと主張し告白している。

- Antony Beaumont

- このフェルマータによる過剰な分割の方法に対して、否定的見方をすればこの交響曲の最終部分は成功したとはいえない唯一の弱点だと、考察することも可能であろう。理由としては、輝かしく勢いのある第1楽章に対して第4楽章が抑制的だというバランス感。さらに第2楽章がスケルツォ楽章という第九型楽章構成のため後半がより重い印象を強めてしまい、交響曲としての統一的印象に分裂感をもたらしているという指摘があったとしても、一概に否定はできない。

- 19世紀末当時、ツェムリンスキーは、シェーンベルクを伴ってカフェ・グリーンシュタイドルに出入りし唯美派ともいえる「青年ウィーン」の文人たちとも交流を持っていたことが知られている。1901年ころよりホフマンスタールの「時の勝利」のバレエ化を試みていることがEike Rathgeber“Das gläserne Herz”(水野みか子訳) ベルク年報(5) 1992 p.34〜41に報告されている。

- クリムトが「オーストリア造型芸術家協会」を分離派として立ち上げたのは、5年以上前の1897年。

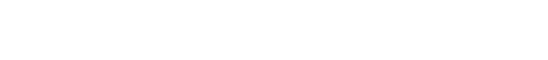

-730x410.jpg)