多くのクラシック音楽ファンは、古典的な名曲を繰り返し聴き、演奏者やオーケストラ、指揮者、ソリストたちの表現に違いを求めて楽しむ。現象だけを見れば、ジャズのスタンダードや昭和の「懐メロ」のカバー曲を好んで聴くことと何ら変わりはない。だが懐メロの中にも発表当時は極めて斬新で、革新的な技法を取り入れたアヴァンギャルドな作品があったはずだ。いまや古典となったクラシック曲が、実は聴衆が慣れ親しんだ響きと異なる問題作だった例はいくつもある。時代を先取りした音楽を、ときに辛抱強く受容し、ときにもろ手を挙げて歓迎し、評価し、再演を求めたから、50年後、100年後に古典と呼ばれるに至ったのだ。

ひるがえって現在はどうか。熱心なクラシックファンであっても、同時代の作曲家の新作を耳にする機会は少ない。たとえば札幌交響楽団が2024〜2025シーズンの定期演奏会で取り上げる全22曲を調べると、多くは19世紀以前の楽曲であり、20世紀に書かれた作品は7曲止まり。われわれの同時代と言える21世紀まで生きた作曲家も、武満徹、伊福部昭、ヤニス・クセナキスの3人しかいない。ただし作曲時期はいずれも20世紀で、ミレニアムを超えてからの作品は1曲もない(クセナキスは2001年死去)。北海道は保守的なのか? そうとも限らない[1]。NHK交響楽団や読売日本交響楽団の定期演奏会も、調べてみればプログラムの半分は19世紀までの作品だった。

それが悪いと言うのではない。《運命》は220年も、《マタイ受難曲》となれば300年(メンデルスゾーンによる復活上演による再評価から数えても200年)にもわたって親しまれてきた「懐メロ」である。基本は定食でいい。幕の内弁当が安心できる。でも、たまには珍しいキノコも食べてみたい。聞いたこともないスパイスを使ったスープも味わってみたい。前衛とは「既成の概念や形式にとらわれず、先駆的・実験的な表現を試みること」(デジタル大辞泉)である。キノコやスープになぞらえるのは表現者に対しては失礼かもしれない。でも私たち受容者にとっての前衛は、未経験の料理や食材との邂逅と同次元と言ってもさしつかえないだろう。そして、ときには未知なる響きに傾く日があってもいいはずだ。

2024年2月5日に札幌市民交流プラザのクリエイティブスタジオで開かれた演奏会〈音楽と空間の新機軸〜ライブエレクトロニクスの現在〉は、まさに前衛に傾く心を満たしてくれるものだった。北海道教育大岩見沢校の芸術・スポーツ文化学科で作曲や音楽理論を教える北爪裕道が主宰するINTEG’Lab(インテグラボ)の活動の一環で、その趣旨は演奏会チラシやホームページ[2]に「音楽および周辺分野における様々な知見や技術、研究成果等をインテグレート(結集・統合)しながら新たな表現を探求し、形にしていくことを目指している」と説明されている。当夜のインテグレートのミッションは、後述する舞台芸術家たちとの協働により、最先端の電子音響技術を駆使して世界各地の優れた楽曲を披露することであったと言えよう。

演奏は、札幌交響楽団から副首席トランペット奏者(3月退団)の鶴田麻記、首席打楽器奏者の入川奨、副首席フルート奏者の川口晃の3人と、同校でも教えているピアノの岩田真由美が担った。

2024年2月5日、クリエイティブスタジオ

200人ほど座れるクリエイティブスタジオの移動観覧席がほぼ満席となる盛況ぶり。札幌コンサートホールKitaraでのクラシック公演よりも若年層の比率が高い印象である。北爪がマイクを握り、1曲ごとに解説を加えながら進行する。曲の成り立ちや特徴、演出や出演者とのやりとりなど、話は長すぎず、短すぎもせず。簡にして要を得たとはこのことだろう。

プログラムは、前半と後半でがらりと趣を変える。前半にはフランス近代の作曲家アンドレ・ジョリヴェ(1905〜1974)の《トランペットと打楽器のためのエプタード Heptade pour Trompette et Percussion》(1971)を、北爪が 再作曲・再構成した《リコンポジション・エプタード》を据えた。原曲はトランペットと打楽器によるアンサンブル曲で、タイトルは「7」を意味する。

北爪は七つの楽章から成るこの曲を、次のように再構成した。(Ⅰ〜Ⅶは原曲)

Ⅰ Allegro

Ⅱ Vivo

Ⅲ Cantante

■クロード・ドビュッシー《シランクス Syrinx》(1913)

Ⅳ Veemente

■セルゲイ・プロコフィエフ《トッカータ Toccata in D minor, Op. 11》(1912)

Ⅴ Maestoso

Ⅵ Sempre stringendo

■レジス・カンポ《アオゲラ Le Pic-vert for piccolo and piano》(2000)

Ⅶ Vivo e ritmico

原曲に挟み込んだ3曲の編成はバラバラで、順に無伴奏フルート―ピアノ独奏―ピッコロとピアノであるから、そのつど演奏者が入れ替わることになる。北爪によると、これら3曲は非常に緻密な分析の末に選んだ。挿入した曲と前後の楽章を注意深く聴き比べれば、再構成の意図が浮かび上がってくる。

たとえば3楽章では、フルートの特徴的なモチーフに似たトランペットの旋律が時折聞こえてきて、シランクスの登場を促す役割を果たす。4楽章はイタリア語で「激しく」を意味するVeementeの指定がある。ここに出てくる8分音符の連打と類似した音型がトッカータにも出てくるため、北爪は両者を「同じテンポで演奏してもらうよう指示した」と、のちの取材で話していた。ドラミングを想起させる《アオゲラ》の軽妙なピッコロは、続く7楽章で特殊奏法のフラッターを駆使するトランペットに引き継がれるように思える。

こうした類推は、ゴッホが日本の浮世絵を絵の背景に描きこんだような直接の影響とは異なる。作曲家の意図から離れた解釈や演出に否定的な聴衆もいるかもしれない。だが、リコンポジション――再構成や再作曲と称する表現行為は、引用や借用といった伝統的な手法に並ぶインスピレーションの発露のいち形態なのだと私は納得した。それぞれに個性的な表現方法や演奏効果を取り入れ、だんだん気難しい「顔」になっていく近現代の音楽にも、その前後のおびただしい作品群の文脈を見いだす可能性があることを教えてくれる。

2024年2月5日、クリエイティブスタジオ

北爪のトークで興味深かったのは、トランペットの鶴田とパーカッションの入川にジョリヴェの難曲の演奏を依頼したとき「いずれ演奏したいと考えていた、と意欲を見せてくれた」と明かしたくだりであった。プロ奏者であるから見知らぬ楽譜を渡されてお役目を果たすこともあるだろう。そんな場合と、好機と受け止めて前のめりに飛びつくのとではモチベーションに違いがある。2人の演奏がいささかもたゆむことなく、終始決然として聞こえたことに結びつけてもあながち間違いではないだろう。

後半はうってかわって、「ライブエレクトロニクスの現在」と題し、電子音響の最新技術を駆使した5曲を並べた。

北爪裕道《エスパス・ストリエ Espace Strié――電子音響のための》(2014)は電子音響のみの作品。極低周波から超高音域まで、鈍い打撃音から鋭角的な擦過音、生命体が発するような有機的な音まで、さまざまな音素材を聴き取ることができる。会場にはスピーカーが多数配置され、音像が高速移動することで空間を意識させる。タイトルの〈音楽と空間の新機軸〉を最も体現していたのは、この楽曲であろう。

ところで北爪は2021年11月、京都芸術センターに招かれ、作曲家の個展として〈粒子の踊り――4つの音次元によるスペクタクル〉[3]を開催した。ここで発表したのは、自動演奏ピアノと電子音響、光などを組み合わせた《粒子の踊り Danse d’atomes》。それぞれ長さが異なる金属パイプを12本、ステージから客席後方まで聴衆の頭上でカーブを描くようにつり下げた。パイプが発する金属音にLEDの明滅が同期することで、客席の間を音と光が素早く移動するような聴覚体験を実現する試みだった。

このたびの《エスパス・ストリエ》は、音自体は精妙に組み立てられた電子音楽の一典型と受け止めたが、あらかじめ録音された2チャンネルの音源を、作曲家自身がリアルタイムで音響機器を操作し、10チャンネルの立体音響として表現するライヴ演奏であったそうだ。先立つ岩見沢公演(2024年1月23日、北海道教育大岩見沢校i-Hall)では、音響の調整卓を客席前方に設置する演出手法をとった。札幌では客席最後列に設置したため目視できなかったが、リアルタイムの演奏風景が見えれば音楽のスペクタクル性はいっそう強まったであろう。

続いてのケーシー・カンジェローシ《タップ・オラトリー Tap Oratory――スネア・ドラムと電子音響のための》(2015)は、スネアドラムの奏者が、ときにはスティックを片手で2本持って他方の手のひらに打ち付け、ときには空中で回転させ、図形を描いて見せる。目まぐるしいアクションから繰り出される音の躍動感が楽しい。電子音はボイスパーカッションやアラームのような多様な響きも交え、奏者が出す音と調和したり挑発したりする。入川は文字通り雄弁(オラトリー)なパフォーマンスを見せた。

ヤン・マレシュ《メタリクス Metallics――トランペットとライブエレクトロニクスのための》(1995)の題は、Metal(金属)とLyrics(抒情詩あるいは歌詞)を組み合わせた造語だという。さまざまな金属音やミュート音を駆使した鶴田のトランペット演奏と、電子音響による丁々発止が面白い。何より生の演奏が実に高度で精彩があることに感嘆した。

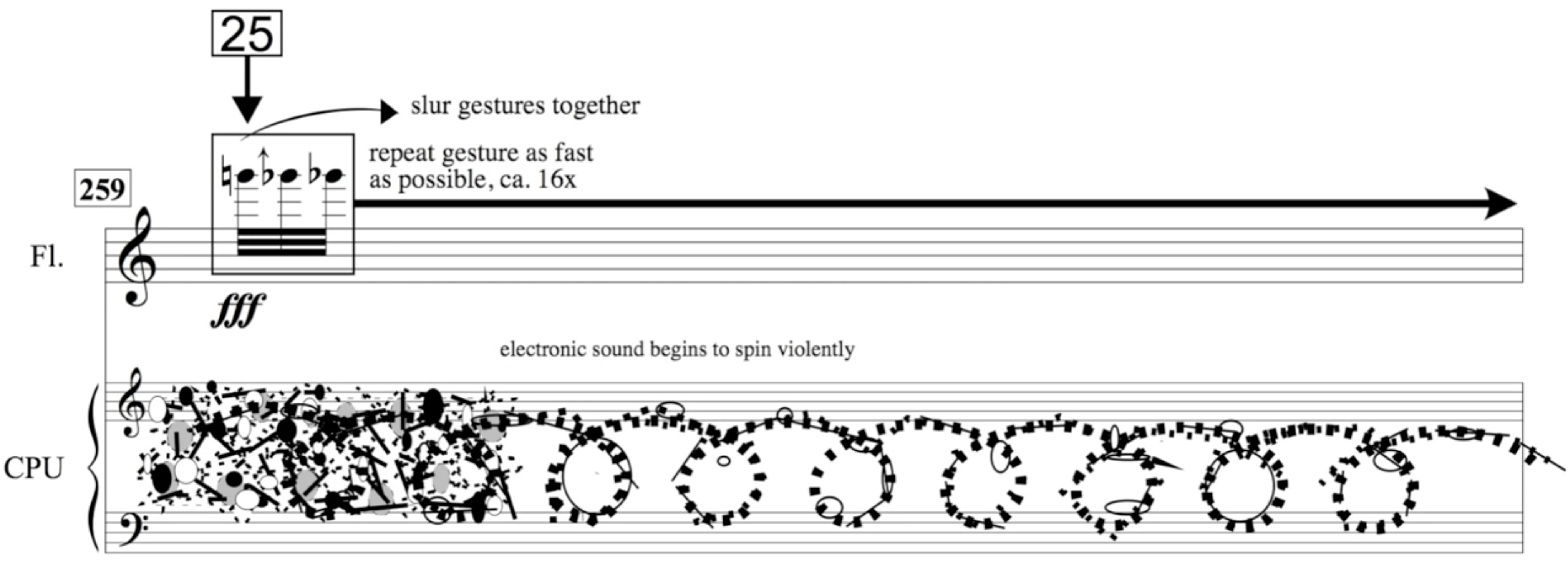

4曲目のイーライ・フィールドスティール《フラクタス Fractus Ⅲ――フルートとライブエレクトロニクスのための》(2011)もまた、フルートが発する音をマイクで拾って変調してリアルタイムで流す、ライブエレクトロニクスの見本のような作品。ネット上に公開されていた譜面[4]をのちに見てみると、コンピュータのパートはフルートの音程やリズムを自在に変更する指定のほか、煙や渦巻きの形を表現するように「描かれて」いる部分もあり、視覚的にも刺激的だ。そして最も印象的なのは、中間の混沌とした部分を抜けた後、フルートがうって変わって調性のある豊かな歌を奏でたこと。プログラムは無調の音楽を主体に構成されており、耳が十分なじんだころに響き渡る変ロ調のメロディは、心に沁みた。

「視覚的」で思い出されるのは、この日のステージの背景にはアンフォルメル(非定型)な映像が投影され、演奏に応じて刻々と姿を変えていった。OHP(オーバーヘッドプロジェクター)とオイルなどの液体を駆使する「リキッドライティング」と呼ばれる舞台照明の技法であり、札幌在住のクリエイター・かとうたつひこが担った。かとうと照明家・竹屋光浩のコラボレーションによる演出が、演奏される音楽と調和し、お互いを引き立て合うよう、北爪とスタッフ陣は綿密な打ち合わせを行い、考えを擦り合わせながら舞台を創り出したという。これもまたINTEG’Labの姿勢を示すものと言えるだろう。舞台監督は吉武裕二が務めた。

2024年2月5日、クリエイティブスタジオ

演奏会の掉尾を飾った《谷 Vallée――ピアノとライブエレクトロニクスのための》(2020)は、北爪と同じくIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)で学んだアントニオ・テュレスの近作。作曲家は自作の解説[5]で「音楽におけるテンション(緊張)のピークが最初と最後にあり、中央に低い点がある」と述べ、タイトルと楽曲の「谷」状の構造の関係を明らかにしている。前半と後半ではグリサンドや打楽器的な奏法を駆使してクラスター的な音響を導き、闇に吸い込まれていくような中間部の低音との対比が強調される。岩田の演奏にはメリハリがあり、楽曲の特色を余すところなく伝えていた。

前述したように、多くの聴衆がこの演奏会で「未知なる響き」を体験・体感した。北爪はインタビューに答えて、われわれが耳になじんでいると考えてきた古典派やロマン派の音楽も「(作曲家として)研究していけば、どんどん深みが見えてくるし、学ぶべきものは多い」と話した。その言葉には、新しい音楽に挑んできた作曲家たちの仕事へのリスペクトを感じ取ることができる。他方で「でも大多数の人たち(聴衆)は、これは聴いたことがある音楽だという喜びの方がメインになってしまったと思う。まったく新しいものを聴いて、何これ面白い!というような新しい出会いの喜びが、もう少し広がってくれればうれしい」ともいう。

札幌のクラシック音楽界は、世界的に評価が高い演奏家や演奏団体の巡回公演を手放しで歓迎してきた。わざわざ東京まで行かなくたって高水準の演奏に触れられる――ふた昔前ぐらいまでは、それだけで満足してしまう層が少なからず存在した。半面、地域に根ざして活動を続けるアーティストの先鋭的・実験的な活動を(良い意味でも厳しい意味でも)正当に評価する環境は、なかなか整わなかった。そのことが受容者の価値観をせばめてきた側面もある。近年では北海道作曲家協会や一部の演奏家が、孤軍奮闘する形で灯火を消さないできた。2023年度から道内を拠点とする北爪裕道によるINTEG’Labは、私たちが未知なる表現に触れる頻度を高める牽引役を果たすであろう。演奏会の運営には、北海道教育大学岩見沢校でアートマネジメントを教える閔鎭京(芸術文化政策研究室)の導きで学生たちが加わっていたことも、将来につながる工夫であった。ぜひシリーズ化を模索していただきたい。

〈音楽と空間の新機軸〜ライブエレクトロニクスの現在〉

2024年2月5日(月) 札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオ

古家昌伸(編集者・アートライター)

※トップページのサムネイルは、音響調整卓を自ら操作する北爪裕道。写真提供はいずれも北爪。

[1] 演奏団体としては、認知度が高く、ある程度の集客が見込める作品をプログラムに取り入れないと経営が立ち行かないという事情もあるだろう。ゆえに限られた回数ではあるが、めったに聴くことができない作品や、独創的な演出を取り入れた――「知恵を絞って攻めた演奏会」に出会うと心が躍る。ちょうど札幌交響楽団の第661回定期演奏会(5月25、26日)がそんな機会であったことを報告しておく。指揮は今年限りで引退を表明している井上道義。武満徹の《地平線のドーリア―17人の弦楽器奏者のための》はステージ手前に9人、後方に8人の2群の弦楽アンサンブルを配置。《アステリズム―ピアノとオーケストラのための》も独奏ピアノ(北村朋幹)のフロントは当然としても、2台のハープやチェレスタも指揮者の近くに置き、特徴的な音響への集中を促した。異例の30分間休憩をはさんで……というのは後半のヤニス・クセナキス《ノモス・ガンマ》に、指揮者を中心として98人もの奏者が円状に並ぶ特異な指定があるからだ。30分は配置換えに要した時間だ。外周に陣取った総勢8人のパーカッションが一斉に轟く演奏効果は抜群だった。そして同じ配置のまま、照明演出を伴ってモーリス・ラヴェルの《ボレロ》が演奏され、ケレン味たっぷりの井上の指揮姿を目の当たりにした客席は大いに沸いた。 編成や配置が特異であるためなかなか演奏しにくい楽曲をあえてまとめたことで、演奏会としての魅力が高まった好例と言える。

どのプロオーケストラも、シリーズの中に何曲か新作初演や攻めた演目を紛れ込ませ、マニアックなファンに応えようとしている。その努力が長い目で見れば新しい聴衆を増やすことにつながるはずだ。

[2] INTEG’Lab Official site http://integlab.net/ (2024年5月25日閲覧)

[3] 北爪裕道オフィシャルサイト 京都芸術センター『粒子の踊り』

http://hiromichikitazume.com/2021/12/11/kac/ (2024年5月25日閲覧)

[4] Eli Fieldsteel:Fractus III for Flute and SuperCollider (Audio & Score) のスコアより

https://www.youtube.com/watch?v=HjsQ8E1DNt0 (2024年5月25日閲覧)

[5] YouTubeのIRCAMチャンネルより「Concert du Cursus / partie 1 (binaural)」

https://www.youtube.com/watch?v=YKdKDsB4Ue4&t=108s (2024年5月25日閲覧)