美術家の端聡(はた さとし)の個展がCAI現代芸術研究所(CAI03)にて開催された。10月下旬、筆者は紅葉の深まる札幌護国神社の境内をとおり、道を隔てて神社の西側に位置するCAI03を訪れた。半地下にあるギャラリーは、大きく6つのスペースに分かれていた。全体は緩やかにつながり、階段を挟んで一方の4つの展示室には平面作品、他方の2つには立体作品が置かれている。コンクリートの壁は全体に白く塗られていたが、一部の展示室には取り壊された壁と配管がのぞく箇所があり、後述する鉄や液体を用いた端の作品と呼応して見えた。

「言葉からなる6つの表現」と題するステートメントが、立体作品の置かれた展示室に、作品の一部のように立てられている。そこには端がかねてから文字について「意味より形の美しさに惹かれて」いたこと、また「日本の書やアルファベットの活字」から「平面における空間の存在意義」を感じていたことが記されている。はじめ筆者はそこから文字の造形性をさまざまに表現した作品を想像した。しかし展示全体を見渡すと、文字は慎ましやかに、かつ「中立」的な姿で用いられていた。

端 聡 個展「言葉からなる6つの表現」 | CAI03 | CAI現代芸術研究所 https://cai-net.jp/exhibition/%e7%ab%af-%e8%81%a1-%e5%80%8b%e5%b1%95%e3%80%8c%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%96%e3%81%a4%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%80%8d/

本レヴューでは、「6つの表現」として区分された作品群からそれぞれ1点あるいは数点ずつ取り上げる。はじめに平面から5つの作品、すなわち「言葉」のみで構成された作品、写真を用いたイメージと言葉の作品(2点)、絵画と言葉の作品、写真と絵画の境界が曖昧な作品を取り上げ、次に鉄と光、音による立体作品を見ていく。そのうえで、今回の端の個展では、「言葉からなる」の「言葉」が個人的あるいは集団的に用いられながら、言葉以前のもの――物質や目に見えない運動性――とも関連していることを指摘したい。

ギャラリー内に順路は定められておらず、どの展示室から 見てもよい構成になっている。筆者はまず、ギャラリー中央部分の展示室に掛けられた平面作品に興味をひかれた。白い紙の中央に何か書かれているようだが、作品に近づかなければ判然としない(図1)。近づいてみると「Words made the painting of words a reality.」と印字されている。タイトルは《言葉が言葉の作品を実現させた》(2022年)である。作品の意味を考えながら、同時に紙の表面にコーティングされた透明な樹脂の存在を感じる。印字された紙が木製パネルに貼られた平面作品と、言葉は同じであるが木製フレームに入れられた平面作品が少し離れて並ぶ。筆者は言葉の意味に注目し、書体については意識しなかったが、端によれば今回印字された英文はすべて欧文フォントのひとつ「ヘルベチカ」1で整えているという(図2)。この書体によって作品群に統一性が生まれている。また「平面」とはいえ、端が「物質感」と述べていた、木製パネルやフレームといった素材のもつ厚みが、作品が意味を伝達するだけとなるのを防ぎ、展示空間に連続性と変化を与えている(図3)。 内容は文字どおり「言葉の作品」であり、高松次郎の版画作品《日本語の文字(この七つの文字)》(1970年)に見られる同語反復的な性質をもつ。しかし、高松の作品では日本語の意味と文字数が対応しているが、端の作品では英語の意味と、白地の中央に特定の書体で配置された「言葉による平面作品(painting of words)」であることが一体化している。この作品に向かいながら、ではこの「言葉」は誰が与えたものだろうかと考える。制作者である端であり、また観る者が言葉を読んだ時点で実現するものでもある。一方、先に「中立」的と記したが、ヘルベチカのもつその個性を抑えたスタイルは20世紀後半から各所で用いられ、それらを目にしてきた私たちによって(意識されないほど)「現代性」を付与されてもいる。また英語――そして翻訳した際の日本語――を含む言語には集団的な約束があり、芸術を実現させる際の文脈や歴史を包むものでもある。

-1-700x466.jpg)

同じ展示室の中央の壁には、縦構図のパネルの大部分が黒く塗られて山のような稜線をかたちづくり、白地の下部に文字が書かれている平面作品がある(図4)。この《私たちの稜線‐Our ridge line》(2022年)において、モノクロームの明暗によって浮かび上がるのは金属スクラップの山の写真であるという。写真の下部に細かな欧文筆記体のような線が綴られている。端によれば、その線は「感謝の言葉」2であるという。その隣の《私たちの稜線Ⅱ》(2022年)では同様の写真の横に「This ridge line is both our waste and our culture」と印字された白地のパネルが並ぶ(図5)。文字どおり、現在は「廃棄物」となっているが本来その金属片は私たちの生活基盤となっていた工業製品であり、端は「文化そのもの」であると述べる。廃棄物の集積はまさに増大する乱雑さ、エントロピーの可視化であり、後述する他作品における塗りこめられた樹脂や炭もまた同様に解釈することができるかもしれない。その廃棄物に対して端自身によって記された「感謝の言葉」は、写された物だけではなく、すべての恩恵へと向けられている。

中央部分の展示室の反対側の壁へ向かう。4つのパネルで構成された平面作品がある。1枚は白地に英文がヘルベチカで印字されている。残りの3枚のパネルは暗灰色に塗られ、周縁に向かって暗さを増していく。一見すると絵画のようであるが、パネル下部にそれぞれ遠近の異なる発電用風車が見え、それらがモノクロームの写真であることが分かる(図6)。この連作《美しくもなり毒にもなる―ニコラ・テスラに捧ぐ》(2021-2022年)における白地パネルの英文は、ニコラ・テスラ(Nikola Tesla, 1856~1943)が宇宙を知る鍵とした数字(3、6、9)について述べた言葉の引用であるという(図7)。テスラは、電気技師として交流電流を用いた誘導モーターを開発した人物である。直流電流では電力の供給が発電所の近隣に限られていたが、19世紀末、テスラの発明を基に変圧が可能な交流電流の電力システムが構築され、長距離送電が実現した3。それにより産業が発展し、生活様式が大きく変化したことは言うまでもない。ただ筆者のように電気のある生活に慣れ、発電所および電力の源に対する意識までが遠のいている人間もいる。 端が制作の根底に据えているものは、人類がこれまで「資源」として利用してきた物質やエネルギー、そして廃棄物である。それらの変遷を簡略にたどるならば、人類が火を発見し、その燃焼に不可欠な木材からは炭や灰が生じた。かつては「自然と共存」し得る状態だったが、産業革命以降鯨油や石炭、石油というより大きな動力源が求められ、20世紀には原子力が開発された。その後の環境への影響や安全性への懸念は周知のごとくである。一方で端は、風力や太陽光といった再生可能エネルギーによる発電にも問題点があることに言及していた。連作について話をもどせば、3枚の写真作品における風車は、石狩の港湾区域で撮影されたという。空が大部分を占め、暗さを増した色面は、風車との空間的・意識的な距離を感じさせる。空を横切るように黒く引かれた線は、目には見えないが風によって作り出され、人々へと運ばれるエネルギーの線であり、また発電により生じる負の側面も暗示するようである。

-700x467.jpg)

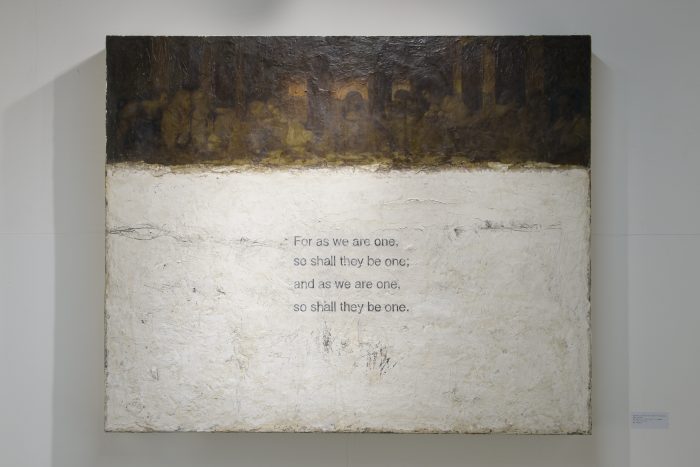

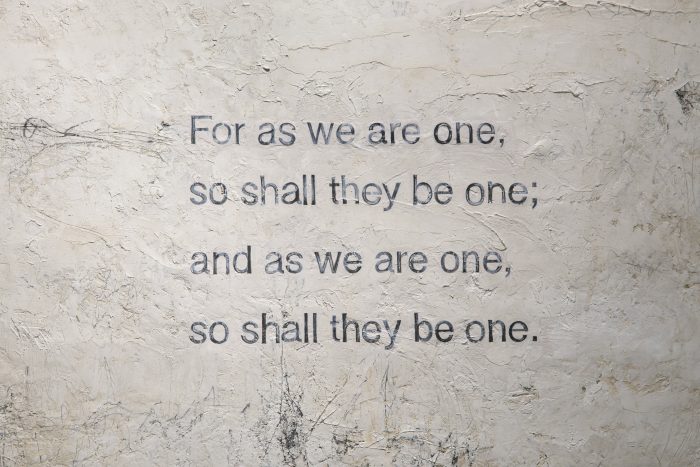

この展示室の中央の壁には、大きなパネルが1枚掛けられている(図8)。遠目には白と茶褐色の色面に分かれた抽象絵画のようだが、大部分を占める白い色面の中央に英語の文字が並び、上部の茶褐色には人物の上半身のシルエットがうっすらと見える。この《拡大されたテーブル―Gospel of John. Chapter13, The Last Supper.》(1990-2022年)もまた、今回のテーマである、言葉に対する端の探究を示す作品である(図9)。パネル上部には、レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画《最後の晩餐》が写されている(図10)。しかしキリストと12人の弟子たちの姿はセピア色に塗られており、彼らが着席したテーブルの白い布は拡大され、その白地に「ヨハネによる福音書」第17章22節からの言葉がヘルベチカで記されている(図11)。ほかの3つの福音書と異なり、「ヨハネによる福音書」の冒頭には「初めに言(ことば)があった。」4と記されている。旧約聖書の創世記における神の言葉「光あれ」に対応するものだといえる。この世界を創り出したロゴスは預言と契約として人間に与えられた。ただ、そのロゴスが顕実化したものが現在のこの世界なのだろうか。そうした疑問も作品から感じさせる。 端は1990年から現在に至るまで本作に何度も手を加えつつ、私たちの「文明」が言葉によって拡大し続けてきたことを示したと語る。生命は再び土(アダマ)へ還るとしても、私たちの知と欲望は広がっていく。先に見た風車や金属スクラップのような身近な形象とは異なるが、名画という反復されたイメージとその基盤となる言葉との組み合わせは、芸術の文脈を通じて強い印象を与える。人類の文明史をたどり、西洋芸術史における傑作を下敷きにしつつ、同時に端自身の30年以上の芸術活動もまたこの作品に重ねられている。

ギャラリー片方の突き当りになる隣の展示室へ進むと、黒いフレームに入った対の平面作品がある。一見すると木炭で描かれた絵画のようである。画面下に樹木の先端が見え、右側の平面(R)には建物の一部分が見える。キャプションを確認し、また端に確認すると、写真作品であるという。写真の上に木炭や灰、シリコン、樹脂が塗り重ねられ、その写真が「いつ、どこで撮られたか」を示す情報が覆われ、絵画のような重厚さを持つにいたる(図12)。本作品を読み解く手がかりは、タイトル《大志をのぞむ空 L / R》(2021年)の「大志」であろう。北海道大学総合博物館とその周辺を撮影した作品だという。W. S. クラークが札幌農学校の学生にこの言葉を贈ってから145年経つ。また端は本年(2022年)が札幌市制100周年にあたることも意識したという。農業(agriculture)がcultureと同語源であることを想起するならば5、農学校として設立された北海道大学の風景を切り取った当作品には「文化」批判もが含まれている。本作画面は大部分が「空」によって占められており、ながい年月を経た壁のようなその表面は、この地に住む人々がいかなる「大志」をのぞみ、「文化」を育んできたのかを問いかけてくる。

本個展では、ギャラリー内部に「金属音」が時折響いていた。音をたどって、平面作品のあった展示室の反対側にある照明の消された空間に入り、ランダムに光るLEDの緑色の灯を頼りに目を凝らすと、足元に錆びた鉄板が2列に6枚並んでいることに気づく(図13)。それぞれの鉄板の横に、天井から吊り下げられた6つの電磁石があり、電子回路が定める間隔で通電した電磁石は鉄板に吸い寄せられる(図14)。鉄板に電磁石がぶつかる際に大きな金属音が生じ、また配線の多い基板も低く唸っている。この《賑やかな磁場》(2022年)は、室蘭市にて2022年8月10日-8月14日の5日間開催された「鉄と光の芸術祭」に出品された作品のひとつである。

既出のステートメントにも記されていたが、端によればこれらは、人類の歴史と深く関わる物質・鉄への「オマージュ」作品だという。地球を構成する金属の30%以上を占める鉄は、内部の流体運動によって地球の磁場を発生させる。ただ、磁場には場所による強弱や周期的な変化があり、気候変動および自然環境の変化の一因にもなる。端は鉄と人類の文明・文化との関係を、以下のように語る。「産業革命以後、鉄は鉄道・船舶・自動車といった交通インフラストラクチャーの主要素となり、テクノロジーの発展を促した一方、武器としても大量輸送・大量破壊を可能とした」。この正と負の両面を「賑やかさ」あるいは「騒々しさ」として表したという。鉄と電気、磁石によって自動する当作品は、先に見た平面作品におけるテーマを、より多くの感官を刺激するよう拡張して表現している。

同じく鉄の製品を用いた作品《divide(ファイル)》、《大地に還る》(共に2022年)は聴覚的な作品ではないが、厚い樹脂の塊と下から照らされる温かな光によって、触覚に訴える作品といえる(図15)。また乳剤を入れた水槽に映像を投影した作品《生命の循環》(2015年)からは、液体の流れる音やモーターの作動する音が絶えず聞こえている(図16)。この作品は「あいちトリエンナーレ2016」でも展示された6。

》《大地に還る》-700x467.jpg)

本個展では、「良いも悪いも経験する」あるいは「不安と希望は同じ」、「優越感と劣等感は同じ」といった文言が、平面作品中に登場した。ここには、二極化されたものを等価視しようとする端の思考がうつし出されている。端は、二極化を生みだすのが人間の思考、言葉であり、人間中心的思考の反映と見る7。正と負、楽観と悲観という両極の価値観の一方に立ち、他方を否定することを否定し、言葉によって改めて「どちらも同じ」と端は言い直す。 端のこうした態度は作品中の言葉のみならず、樹脂や鉄などの物質、また電気や磁場という本来目に見えない運動性によっても示されている。人間とは異なる時間性をもつ存在が生み出す「秩序」と「無秩序」に気づくよう、端の作品は促す。物質やエネルギーがすべて循環し、自然に還る世界ならば調和は保てたかもしれない。人間の思考、そして言語は、循環に逆らうものとして存在するのかもしれない。しかし、人間の介入によって人間以外の存在のあり方が大きく変ってしまったいま、私たちには改めて他なるものへの気づきが求められている。展示室にある物質も、人によって手を加えられたものだが、観る者はその物質性に気づくよう促される。ささやかな気づきが大きな歴史的反省へとつながるかもしれない。端は言葉と言葉以前の存在を通じて、自身がこの文明に生きていることの責任8と慈しみを示しているのではないだろうか。

本レヴュー作成にあたり、各作品を詳しく解説してくださった端聡氏、またご対応くださった企画者の佐野由美子氏に謝意を表します。写真家の小牧寿里氏には、本レヴューへの写真の使用許可をいただき感謝いたします 。画像の部分的使用、トリミングは郡田によるものです。

郡田尚子(北海学園大学非常勤講師)

脚注

- ヘルベチカ(Helvetica)は、1957年にスイスのマックス・ミーディンガーとエデゥアルト・ホフマンによってデザインされた書体。カジュアルな書体だが、大手企業やブランドのコーポレートタイプ(制定書体)としても用いられてきた(参照:小林章『フォントのふしぎ』美術出版社, 2011年, 48-52頁)。また、このフォントをめぐるドキュメンタリー映画『ヘルベチカ』(英、2007年)が制作されている。端は90年代からこの書体に関心をもっていたという。端が留学したドイツでは鉄道、航空、自動車会社等で採用されていた。

- 端の綴る「感謝の念を込めて綴られた知らない国の文字」に関しては、伊藤佐紀によるレヴュー「幻影逍遥 1――パラドキシカルな鏡面「端 聡 平面作品展」」「Art Forum」2020年11月30日公開(http://hokkaido-art-society.net/newartforum/2020/11/30/post-352/)および同タイトルのエッセイ(『北海道芸術論評』第13号, 2021年,119頁)に詳述されている。

- 古舘恒介『エネルギーをめぐる旅 文明の歴史と私たちの未来』英治出版, 2021年, 130-132頁。

- 共同訳聖書実行委員会『聖書 新共同訳―旧約聖書続編つき』日本聖書協会 1994年 (新)163頁。また端の作品では「ヨハネによる福音書」第17章22節の「わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです。」が英訳されている。第17章ではキリスト(わたし)が、自身と神(あなた)が一つであるように、人々(彼ら)と一つになることを願い、神に祈りを捧げている。

- ラテン語に由来し、原義は「agri(田畑)-culture(耕すこと)」。さらに付言するならば、チェーザレ・リーパの『イコノロジア』(1593年)には「Art(技/藝術)」の寓意として、右手に筆と鑿をもった女性が添え木をした植物の横に立つ図像が描かれている。

- 「あいちトリエンナーレ2016」における端の作品を含む展示に関しては、浅沼敬子の展覧会評「あいちトリエンナーレ コラムプロジェクト「交わる水――邂逅する北海道/沖縄」」(『北海道芸術論評』第9号 2017年 35-41頁)を参照。

- 石川明人『すべてが武器になる 文化としての〈戦争〉と〈軍事〉』創元社 2021年 219頁。鉄道や飛行機、工業製品のみならず私たち(人間)自身が「武器」にもなり得る、両義的な存在であることを指摘している。

- 戸谷洋志は、「責任」を意味するドイツ語「Verantwortung」が「ある行為の遂行を強調する機能をもつ接頭辞Ver-」と「相手に向かってant-」と「言葉にすることwortung」から成り立ち、「誰かを相手にして何かを言葉にすること、それもはっきりとした意志に基づいて言葉にすること」がニュアンスとして含まれていると論じる(戸谷洋志『ハンス・ヨナスを読む』堀之内出版, 2018年, 124頁)。端の「言葉からなる」表現は、本文で見た「感謝」のみならず、文明と文化に対して自らの思考を開示するという、「責任」を負う行為と捉えることもできる。