地下鉄南北線北34条駅の浸水事故

事故は2020年12月14日未明に起きた。私事で札幌を丸々10日間離れ、帰ってきた翌朝のこと。出勤のため札幌市営地下鉄南北線の麻生駅に着き、改札口に向かうと、なにやらものものしい雰囲気。「南北線は北24条駅までで折り返し運転をしています」とアナウンスがある。どうやら隣の北34条駅が浸水したらしい。

夕刊で事故の様子を知る。ただごとではないようだ。何らかの原因で水が駅構内を満たし、水位は上下ホームを結ぶ地下通路の天井にも達したという。全面復旧は26日で、12日間もかかった。水が引いてからの数日は、列車が北34条駅を徐行で通過して麻生駅まで運行した。すべて各駅停車の札幌の地下鉄で「列車が駅を通過する」ことは考えもしなかった場面である。私は車窓を流れていく北34条駅のホームを茫洋とした気持ちで眺めていた。

そこで思い出したのは、札幌の地下水脈のことだ。浸水事故の1ヶ月ほど前、私は地下鉄東西線の大通駅と連絡している昭和ビル(中央区大通西5丁目)の地下空間にいた。現代美術の展覧会を手がけるギャラリーCAI02が、ビルの設備改修工事に伴って昨年9月に閉館した。工事着手までの時間を使い、美術家の岡部昌生がCAI02跡地のコンクリート壁や床面をフロッタージュ(こすり取り)するという。岡部の誘いを受けて11月10日、約1週間にわたる制作期間のほんの数時間だけ、現場で立ち会った。

このときの作品のタイトルは《水脈の境界面 1964/2008/2020》。のちに中央区中島公園の南側に移転開館したギャラリーCAI03のオープニング記念展『LIVING』を飾った(20年12月10日~21年1月9日)。作家の意図は、昭和ビルを仲立ちとして、札幌の地理的・地学的な環境と、冬季五輪開催や地下鉄開業といった都市の歴史に思いを馳せることであったろう。このエッセイは《水脈の境界面》という言葉と作品を読み解くのが主眼である。まずは札幌の地下鉄の歴史をおさらいしてみよう。

地下鉄建設と札幌冬季五輪

札幌市営地下鉄南北線は1971年12月15日に開通し、翌16日から営業運行が始まった。翌72年2月開催の札幌冬季オリンピックに間に合わせての開業である。構想が持ち上がったのは64年。急激な人口増で都心は市電とバスが交錯し、渋滞が常態化していた。札幌市交通局が「20年後の交通計画」として65年にまとめた『札幌市都市交通機関計画』は、当時の人口約79万人に対し、85年には135万人になる(実際には154万人に達した)と推定。人口急増に対応する大量輸送を実現するため、高速電車、すなわち地下鉄の整備が不可欠であるとうたっている(1965年7月8日、北海道新聞朝刊札幌市内版)。

当初は南北線、東西線の2系統で、南北は南区藤の沢から北区茨戸まで、東西は厚別のひばりが丘団地から発寒の勤労者団地までを結ぶ構想だった。最終目標は85年。だが第一次の開業はなんとしても冬季五輪に間に合わせる。いつしかこれが「錦の御旗」として語られた。札幌冬季五輪の開催が正式決定したのは66年のこと。71年の南北線開通当時に札幌市交通局長だった大刀豊が、その4年半後の東西線開通に当たって建設準備のころを振り返っている。この人物は「札幌の地下鉄の生みの親」と呼ばれた。「地下鉄が赤字になったら熊でも乗せるのか」と揶揄した運輸省の役人に、「ゼンコ(お金)を払えば熊でも乗せる」と言い放ったという快哉を叫びたくなる逸話がある。

チャンスはオリンピックだった。札幌五輪開催が正式決定して、逆算すると二年六カ月しかない。それまでに十二・六キロ、うち四・六キロが高架という南北線を走らせねばならない。「強引すぎる」との声が出た。でも「オリンピックに間に合わなくては意味がない」とがんばった。あとは着工、完成、営業開始と突っ走った。

1976年6月9日、北海道新聞朝刊〈〝地下鉄一代男〟大刀豊さん語る〉

注:「語る」とあるが記者の文章である。「逆算すると二年六カ月」は、五輪決定が66年なので数字が合わない。1967年12月の定例市議会で南北線真駒内〜北24条間の建設が可決されているので、ここから起算したのかもしれない。

札幌市交通局が85年に刊行した工事研究資料『札幌地下鉄建設物語』をひもとく。『物語』の題ではあっても、新聞切り抜きや関係者の回顧談を除けば、大半は、ゴムタイヤを使った車両など世界的にも珍しい「札幌方式」の地下鉄をいかにして造ったかを記録した技術報告書である。収載された論文「札幌市の地下鉄における話題と問題点」(秋山忠禮、村上昇)は「地質の概要」の一節を設け、札幌市周辺の地盤について解説している。特に豊平川扇状地の地下水は〈堆積層を地下貯水槽とみると、その貯水量は約3億tといわれているほど豊富である。〉と書いている。

この数字は『さっぽろ文庫 4 豊平川』(1978年3月、札幌市教育委員会文化資料室編、北海道新聞社)とも符合する。第3章「豊平川の利用」の「地下水」の項に、室蘭工業大学の山口教授の説として、札幌扇状地の地下水の貯水容量は約三億立方メートルもある、と記されている。

『物語』の論文に戻れば、トンネル内の排水設備についても十分考慮している。〈トンネル内の水位が第3軌条に冠水した場合、列車の運転が不可能となるので、付帯設備のなかでも重要なものの一つである。(略)設備容量の決定にあたっては、単に湧水、雑水等を排水するだけで判断することなく、不時の浸水も処理できるよう相当の余裕を持たせる必要があることより、基準水量の2倍以上とした。〉。「第3軌条」とは、パンタグラフの代わりに地下鉄の列車に電力を供給するための特殊なレール。現在も、車両の走行路面の外側に1本の金属レールを見ることができる。冠水が禁物なのは言うまでもない。

設計も地下水を考慮したし、建設工事にも影響を与えることは想定内だった。71年当時、札幌の水道普及率は75%を超えていた。それでも人口にして25万人近くが生活水を井戸水に頼っていた計算になる(2020年11月、「札幌市水道事業年報」令和元年度版)。前出さっぽろ文庫の同じページには〈昭和三十五年には径一五〇ミリ以上の深井戸数は二十四ヶ所にすぎない。ところが昭和五十二年三月、環境庁と札幌市が行った地下水揚水量実態等調査によると、昭和三十五年から五十年までに実に一、一七八の井戸がさく井されている。〉との記述もある。中心街で多くの住宅やビルが建設され、地下鉄敷設のための掘削でも地下水を排水するから「井戸枯れ」が頻繁に起きる。『物語』の資料によれば、初期の南北線工事では276件だった井戸枯れは、東西線の第1期工事で977件、南北線延長工事では1,221件にも達している。

奇しくも上述の『札幌市都市交通機関計画』の記事の下に「ピンチに給水車 宮の森の18軒 突然、井戸が枯れる」の見出しがある。〈工場やビルの建設などで、市内の地下水位低下が問題になっているが、宮の森地区の住宅街で井戸水の枯渇騒ぎが起き、七日午前、市衛生部の給水車が出動した。〉。井戸枯れは地下鉄建設前から問題になっていたのだ。

さらに『物語』を見ていく。東西線建設に携わった地元建設会社土木部長の「余話 ポリ容器の想い出」と題する一文が面白い。水枯れの苦情・相談は、掘削工事とは関係ないはずの、現場から10キロも離れた家庭からも寄せられ、各工区で給水車を出して対応したこと。オイルショックのあおりで、出回り始めたばかりの携行ポリ容器が品薄になり、市の各水道事業所にある緊急給水用の容器を貸し出してもらい、工区によっては業者も200個、300個と購入して住民に貸し出したこと。ポリ容器が便利だったので、住民に預けるたび〝紛失〟して個数が減ったこと、などを綴っている。

『物語』に多数の切り抜きが転載されているコラム「さっぽろ生態学(447)地下鉄」(出典は不明)でも、上記と被害件数は異なっているが水枯れの状況を微に入り細に入り紹介している。〈二十リットルプラスチックのタンクが千個、ずらりと並ぶ。東西線延長工事の〝前線指揮本部〟の市交通局建設事務所。新設される白石区の南郷七丁目駅近く。タンクは、沿線家庭の井戸枯れ対策用で重要な備品である。/市内一般家庭の井戸の深さは、せいぜい七、八メートル。地下鉄工事は二十メートルほど掘り進むから井戸は、すぐ枯れてしまう。東西線延長工事だけで被害は三百五十一件。地下鉄工事全体では千件を超している。〉

井戸はいったん枯れても、工事が終われば元通り出るようになる。いったん上水道を引いた家庭が井戸に戻したり、井戸が枯れそうな家庭が地下鉄工事の補償を当てにして、水道への切り替え時期を先延ばししたりという例もあったという。コラムは〈思惑や便乗は、世の常である。〉と結ばれている。

地下水にまつわる逸話を過分と思えるほどに紹介した理由は、前述の北34条駅の浸水の原因――のちに、コンクリート壁にできた大きな亀裂から、周辺の地下水が構内に流れ込んだことが判明した――も、札幌が地下水の豊富な扇状地の上にできた街ゆえと思わせることがひとつ。そして、岡部昌生が今回、制作の場とした昭和ビルも、71年の南北線開業、76年の東西線開業と大いに関係あることがひとつである。本題に入ろう。

昭和ビル建設のころ

昭和ビルは南大通にあり、北向きの正面入り口が大通公園に面している。「昭和ビル概要」のホームページによれば、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上9階・地下2階。1964年8月に西館竣工、71年4月に東館竣工、76年3月に開通間近の地下鉄東西線大通駅と接続された。翌77年9月には、これまで地下2階にCAI02が入っていた南館が竣工した。南館は南1条通との間の中通りに面する。設計は(株)横河建築設計事務所ほか、施工は東急建設(株)ほか。ビルと地下鉄の建設時期を年表に重ねると、このようになる。

| 64年8月 | [昭和ビル]西館竣工 |

| 65年7月 | 札幌市が『札幌市都市交通機関計画』をまとめる |

| 66年12月 | 札幌冬季五輪が正式決定 |

| 71年4月 | [昭和ビル]東館竣工 |

| 71年12月 | 市営地下鉄南北線開通(北24条~真駒内) |

| 72年2月 | 札幌冬季五輪開催 |

| 76年3月 | [昭和ビル]地下鉄大通駅と接続 |

| 76年6月 | 市営地下鉄東西線開通(白石~琴似) |

| 77年9月 | [昭和ビル]南館竣工 |

71、76、77年の3度にわたる増改築が、札幌冬季五輪と地下鉄整備の進行に密接に関係していることがうかがえる。南北線の開通は今からちょうど半世紀前。昭和ビルが地下鉄大通駅と接続したのは45年前のことである。

1960〜70年代の札幌の地図に市立中央図書館で当たってみる。62年の「さっぽろ案内図」では「中央アパート」だった場所が、66年の「さっぽろ戸別案内図」では「昭和ビル」に置き換わっている。地図を見てもらった(株)昭和ビル取締役総務部長の長内隆さんが「確かに建設前はアパートがあったと聞いていました。周辺の建物はまだ三角屋根だったはずです」と話してくれた。西隣(北西角)はいずれも「橋本病院」で、東側には「田辺製薬」「桂月」「喫茶幻想」「そば元」などの名前が見える。「喫茶幻想」の名前が気になる。長内さんによれば「のちに昭和ビルのテナントになりました」。いったいどんな喫茶店だったのだろう。

ゼンリン地図の72年版では西隣が「山之内製薬」に替わる。「山之内製薬はその後、アステラス製薬に社名変更しましたね」。2020年春にその札幌支店も閉鎖になった。それでも昭和ビルの西隣は今も「アステラス大通ビル」となっている。同じく73年版でやっと、昭和ビルが東側に拡張しているのが見てとれる(調査と地図刊行のタイムラグゆえか)。76年の日本住宅地図出版(株)の地図で昭和ビルの東西南が駐車場になっているのは、77年の南館増築に備えてのことかもしれない。余談ながら76年の地図には、昭和ビルのテナント情報も掲載されており、確かに「喫茶幻想」が2階に入居している。やはり気になる。

高度経済成長期の終焉はそこまで迫っていたものの、田中角栄がダミ声を張り上げて「日本列島改造論」をぶち上げたのは札幌冬季五輪の4ヶ月後の72年6月だった。大通界隈を歩く人たちは、見慣れたビルが解体され、建て替えられ、街の風景がどんどん変わっていくのを目の当たりにしたはずだ。ちなみに昭和ビルは、今ではこの一角で最も早い時期に建設されたビルとなった。長内さんは「(南東角の)岡本ビルもかなり古いはず」と教えてくれたが、それでも竣工は82年。昭和ビルは「建て替えの予定は、今のところまったくない」そうだ。

CAI02から03へ

岡部昌生が昭和ビルと初めて向き合ったのは2008年。札幌の現代美術家で、円山のCAI現代芸術研究所を拠点としてきた端聡が、都心部にギャラリーCAI02を開設した時点に遡る。そのオープニング記念展『サッポロ・アート』(08年5月24日~6月21日)に、岡部は18人・組の作家のひとりとして参加している。この展覧会の直前、すなわち開館前の時間を使ってCAI02の展示室raum1の壁面をすり取ったのが《函の壁 1964/2008 水脈の境界面》である。この作品は同じ会場で10月4日〜11月1日に開かれた岡部昌生個展『「都市の/皮膚」のインデックス2007 – 08』でお披露目された。個展の図録には、佐藤友哉が「都市/皮膚のインデックス」と題する一文を寄せて、岡部の仕事を振り返っている。札幌の地下水脈に関する記述は、作品成立の背景を十二分に物語っている。

周知のように札幌は豊平川の扇状地に築かれた都市であり、その地下には無数の地下水脈が走り、アイヌの人々がメㇺと呼んだ湧水やそれによって出来た沼、またそこから流れる川も数多くあった。開拓史が札幌に置かれて以降、原野だったこの街は瞬く間に開拓され、急速に近代化されていったのだが、とくに戦後の高層ビルの建設ラッシュとともに幾筋もの小さな川が暗渠になり、また多くの地下水脈が断ち切られてきたのだ。raum1のコンクリートの壁に、岡部昌生はこうした札幌という都市の原像と、水脈が走っていたはずの断面を透視した。raum2-3に展示される《函の壁 1964/2008 水脈の境界面》はその結果としてのフロッタージュである。5メートルに及ぶ荒々しい壁面を擦り取ったこの作品には、闇のなかを縦横に走る水脈の音までが封じ込められているにちがいない。

佐藤友哉「都市/皮膚のインデックス」

岡部は、CAI03のオープニング展に出品した《水脈の境界面 1964/2008/2020》は、CAI02オープンの年の秋の個展とクロージング展『サッポロ・アート さよなら昭和ビル』(2020年8月29日~9月19日)に出品した《函の壁 1964/2008 水脈の境界面》と「対をなす作品」であると位置付ける。2020年11月の《水脈の境界面 1964/2008/2020》は、壁面と床の両方で制作された。

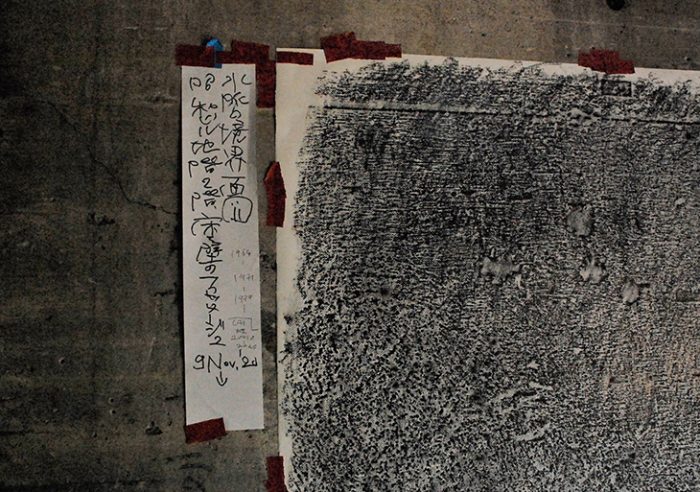

私が昭和ビルを訪れたのは、20年11月9〜16日の制作期間の序盤に当たる10日のこと。岡部は、raum1跡地のコンクリート壁に、いつもの赤いテープで留めた縦150センチ×横500センチの白いキャンソン紙と格闘していた。

《水脈の境界面 1964/2008/2020》制作風景 2020年11月

《水脈の境界面 1964/2008/2020》制作風景 2020年11月 壁と向き合って左から右へ、グラファイトの黒い痕跡が伸びていく。時に左側へ戻って全体の調子を見ては、再び右側の空白部を埋めにかかる。フィクサティフをかけて画面を固定し、その部分は完成とみなすのかと思うと、さにあらず、フィクサティフの上からも何層にもわたってこすり取っていく。立ったりしゃがんだりを繰り返すため、足腰への負担も大きい。現に制作を終えたあと、珍しく腕や腰にダメージがあったと振り返っていた。

「体への負担は壁も床も同じだけど、時間は壁の方がかかったと思う。床は凹凸が大きいので、痕跡が現れやすい。ダバーの代わりに靴の底でこすったりもした。グラファイトを紙に浸透させるんです」。凸部には強い力がかかってより黒くなり、凹部は白っぽく残る。無数に繰り返されるストロークによって画面の濃淡が変化していく。

紙の断面を拡大して見たとすれば、凸部と凹部の境界は崖のような形状になっているはずだ。グラファイトが紙の上を一度通過するだけだと、黒くなるのは崖の上の部分である。圧をかけながら繰り返し丁寧にこすり取ることで、落ち込んだ斜めの部分にもグラファイトが浸透し、黒と白のコントラストが独特の表情を見せるようになる。岡部はそのように説明する。

紙に現れる痕跡は、こすり取った対象に固有の「皮膚」を思わせる。それが個展のタイトルを『都市の/皮膚』と題した理由でもあろう。

タイトルに添えられている数字のうち「1964」は昭和ビルの最初の竣工年、「2008」はCAI02の開館年(制作年)、「2020」は同じく閉館年(制作年)である。CAI02閉館後の制作では、壁と床をすり取った150センチ×500(550)センチの作品が1点ずつ。ほかに床のあちこちを黒いキャンソン紙にすり取った小品(56センチ×76センチなど)も「30点ぐらい作ったと思う」。

札幌と地下水脈

岡部は2014年に初めて開かれた札幌国際芸術祭(SIAF2014)に参加し、三笠の旧住友奔別炭鉱を制作と発表の場にした際、元炭鉱マンとじっくり語り合う機会があった。私が聞き手となった北海道新聞の連載で、こんなふうに述べている。

印象的だったのは「炭鉱をつぶしたのは札幌オリンピックだった」という言葉です。エネルギー政策の転換期でもあった1960年代後半から70年代初め、炭鉱で働いていた人たちが冬季五輪に伴う都市改造で札幌に奪われていきます。当時炭鉱は給料も安く、危険な現場でした。五輪関連の施設は工賃が高く、人もたくさん必要なので、どんどん流出して歯止めがかからなかったといいます。

2019年10月19日、北海道新聞夕刊『私のなかの歴史―記憶を擦りとる』⑳国際芸術祭

岡部の制作のバックグラウンドにあっては、地下鉄建設を含む札幌の〈冬季五輪に伴う都市改造〉と空知の炭鉱の終焉が結びついていた。そして昭和ビルも地下鉄と同様に、豊平川扇状地の地下水脈と相互に影響を与え合う形で存在し続けている。佐藤も書いていたように、この壁や床の向こうには、途方もない量の水が流れている。薄皮一枚のような「都市の皮膚」が、フロッタージュによって浮かび上がる。岡部が昭和ビルで制作した二つの作品をいずれも《水脈の境界面》と名付けた背景は、ここにある。だが、同じ言葉でも、両者の間には微妙な差異があるという。前者の制作当時は、高度経済成長期に一気に進んだ近代化・都市化の結果として、札幌の環境の豊かさを象徴する地下水脈が断ち切られてしまった、という負の側面を問う気持ちが強かった。「だから、意識としては『切断面』という強い言葉が頭にありましたね」。後者の制作に臨んでは「長く作品の発表に使ってきた場所でもあり、昭和ビルも制作に快く協力してくれた。今回は『境界面』という言葉に、この空間へのオマージュの気持ちを込めた」と話す。

大都市札幌と地下水脈といえば、岡部も参加したSIAF2014自体が「都市と自然」をテーマとし、やはり地下水脈をモチーフにした展示があった。芸術祭キュレーターのひとり、四方幸子が企画した札幌駅前通地下歩行空間(チカホ)の特別展示『センシング・ストリームズ』がそれだ。四方はSIAFの開幕前に北海道新聞への寄稿でこう書いている。

昨年札幌を初めて訪れ感じたのは、整然と見える大都市がかつてはメム(湧き水)があった豊かな水脈を擁する扇状地に浮かんでいるということであった。連綿とした自然の営みが作りだした地下水脈、都市化による切断。芸術祭が、自然の流れを想起させ、人々が未来に向けて創造性を発揮する契機となれば。「水脈から創造脈へ」という言葉が、札幌国際芸術祭2014への私からのメッセージとなっている。

2014年4月28日、北海道新聞朝刊文化面『札幌国際芸術祭2014への道』

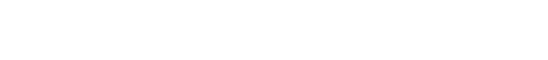

札幌という都市は〈豊かな水脈を擁する扇状地に浮かんでいる〉。この記述のことを伝えたところ、岡部は即座に「Floating Landのようですね」と答えた。岡部が想起したのは、2019年10月に港千尋(写真家・評論家、多摩美大教授)とともに参加したオーストラリア・クイーンズランド州のリゾート地ヌーサの芸術祭《Floating Land》のことだ。岡部はここに、広島の被爆樹や福島の東京電力福島第1原発事故で発生した放射性物質により被曝した樹木の表面を擦り取った作品などを出展した。

Floating Land respectfully acknowledges the Kabi Kabi or Gubbi Gubbi people as the traditional custodians of the land on which this biennial event takes place.

《Floating Land》のプログラムやインターネットサイトには、このようなただし書きが、いかにもアリバイ的にではなく、目立つ扱いで明記されている。この芸術祭が行われているヌーサの土地を先住民族カビカビ族(もしくはグビグビ族)のものと謹んで認める、という意味合いだ。

英国はオーストラリアを植民地として以来、長きにわたり先住民族を差別・虐待してきた。それは1901年の〝オーストラリア建国〟以降も続き、先住民族の親権を否定し、アボリジナルやトレス海峡諸島民の子を親から隔離する政策を取り続けた。その被害者たちは「盗まれた世代」と呼ばれた。政府がアボリジナルの先住権を認めたのは1993年、そして2008年に当時のケビン・ラッド首相が「盗まれた世代」に対して公式に謝罪したことで、悪政に決着がついたとされる。

アボリジナルの神話に、ソングライン(歌の道)と呼ばれる概念があることは知られている。アボリジナルアートに関するサイト「Japingka Aboriginal Art Online」によれば、アボリジナルにはかつて数百の言語グループがあったという。それぞれの聖地をたどる旅や情報交換のために、彼らは歌やダンスを駆使した。ソングラインは「Dream Time」、あるいは「Dreaming」と呼ばれる彼らの神話・信仰の体系に基づき、すべてのアボリジナルを結びつける一種の文化的ネットワークと位置付けられている。

もちろんこれは連想でしかないが、大陸に無数に張り巡らせられた、彼らにしか見えないソングラインと、札幌の不可視の地下水脈の様相が響き合う。《Floating Land》という言葉が、地下水の上に浮遊する大都市札幌を象徴する言葉のようにも思えてくる。ヌーサの地は、岡部が1988年にヌーサ美術館の招聘で訪れ、現在の活動にもつながる市民との共同制作を初めて試みた記念すべき街でもあることも付記しておきたい。

SIAF2014は、札幌と地下水脈の密接な関係を市民や来場者に思い起こさせた。だがそれは実は「ファースト・コンタクト」ではない。ことに岡部にとっては、さかのぼること四半世紀、89年に札幌で行われたアートイヴェント《界川游行》が、いわば〝本家本元〟であった。企画の仕掛け人は、当時は中央区の円山地区にあったギャラリー、テンポラリー・スペース(現在は北区)を運営していた中森敏夫である。では中森が地下水脈を意識したのは、いつのことだったか。

界川游行

《界川游行》――札幌の界川と游行(遊行)を組み合わせたイヴェントのネーミングである。中森敏夫が、岡部のほか、戸谷成雄、保科豊巳、国安孝昌、阿部典英、藤木正則、楢原武正、鯉江良二に声をかけて実現した。詩人の吉増剛造、歌人の福島泰樹、生け花の小原夏樹ら美術以外の分野からも参加があった。来場を呼びかける最初の文書には、コンセプトがこう書かれていた。

札幌の近代という名の皮膜を剥すと、川の断層が喪われた大地の血脈のように浮き上がってくる。そこを辿ると、かつて流れ、澱み、沸き、せせらいでいた川の足跡が路として立ち現れてくる。その道筋を状況として設定し、一ケ月にわたるアートイヴェントを提起します。 日本の近代とともに誕生した〈札幌〉という都市がもつ直線、方形の街角を透視し、そこに現出する何気ない路の曲線、等身大の風景を〈近代〉とすれば、さらに今、立ち並びつつあるビル群を〈現代〉として位置付け、その内側から視えない川を顕在化する事で、いかなる原風景が参加者の内部から掘り起こされ定着できるかを熱い主題として、この企画への参加を呼びかけます。

1989年2月 界川游行実行委員会

署名は実行委とあるけれど、もちろん文責は中森であろう。会期は89年10月1日から31日、イヴェントの基本テーマは「川に還る」。すでに一部を除いて暗渠となっていた界川の川筋をたどり、札幌の碁盤の目のような街に、かつての地下水脈の記憶を呼び覚ますこと。それこそが《界川游行》の目論見であった。それから十数年後の2002年にも、中森は北海道新聞に寄稿した一文で地下水脈を意識したころのことを記している。

私が都心から円山へと引っ越した八一年の夏は、豪雨により円山一帯が冠水し、新聞には「みえない川の氾濫」と書かれた。街育ちの私には、そのみえない川というのが不思議で、それ以来、この地域をかつて流れ、今は暗渠となっている川を調べることに集中した。その結果、デジタルな条・丁目の街の下にかくされていた身体の血管図のような、別なさっぽろの地図が浮かびあがってきた。そこから生まれた新鮮なさっぽろのフィールドは、それからの私の仕事の基調となっていった。

2002年6月6日、北海道新聞夕刊文化面『厚田村「鯉江良二プロジェクト」に寄せて』

1981(昭和56)年夏の洪水は、いわゆる〈56水害〉として、札幌の歴史に刻まれている。いずれも北海道新聞から拾うと、8月4日夕刊段階では「四日正午までの雨量は岩見沢で一六六ミリに達するなど、各地で一〇〇ミリを超えた」雨が、5日朝刊で岩見沢は「五日午前零時現在で二六六ミリ」となり、5日夕刊では「岩見沢や空知管内栗沢町などで三五〇ミリを超え」た。5日正午ごろには、旭川や深川の石狩川堤防から水があふれた。札幌市内も床上浸水723戸、床下浸水4086戸、道路冠水118ヶ所などの被害があった。

低気圧と台風に伴う集中豪雨で、札幌の茨戸川、伏籠川などが増水して警戒水位を突破した。このため札幌市と北海道、北海道開発局が協議して、完成前の石狩川放水路の最後の掘削工事を急きょ行い、6日夕方に緊急放水が行われた。7日朝刊には、北海道開発局の話として「今回の総雨量は石狩水系で平均二八〇ミリ、岩見沢地方で最大の四一〇ミリに達しており、確率年からすると五百年に一度の大雨という」と説明されている。12日朝刊では、豪雨の被害額が1017億円8700万円に達したとも報じられた。のみならず下旬にも再び大雨被害が記録されている。

前例のない規模の水害で中森が目の当たりにしたのが、円山地区の冠水であり、すでに暗渠になっていた界川の氾濫であった。札幌の街を特徴づける〈デジタルな〉方形の道路は、いわば都市の皮膚であり、その下に張り巡らされた地下水脈の姿こそ、札幌の原風景である。こうした中森の思考と主張は8年ののち、岡部や阿部、藤木、楢原といった理解者・賛同者を得て《界川游行》に結実する。中森にとっては《界川游行》は起点であり、その後も持続的に札幌の地下水脈に言及し、大規模な都市改造を伴う札幌の近代化の歴史を考察し続ける。その視線にブレはない。

伏流水を思わせる仕事

岡部昌生の長い作家歴のうち、フロッタージュの技法による制作の始まりは明確な日付で記録されている。1977年3月17日。自宅前の路上にあったスパイクタイヤ痕を、拓本墨で和紙にすり取ったのが作品第1号であった。79年には札幌大谷短大の海外研修で、パリ近郊のイヴリ・シュル・セーヌに滞在。ここでもパリの街路を中心にフロッタージュ作品を手がけた。この滞欧の成果がきっかけとなり、渋谷のギャルリー・ワタリ(ワタリウム美術館)での個展が実現する。

江東区の佐賀町エキジビット・スペースで個展を開いた86年を境に、岡部の制作フィールドは拡張の一途をたどる。そのひとつの頂点が、広島での約20年にわたる制作であった。1945年8月6日の原爆投下で被爆した旧国鉄宇品駅プラットホームの縁石を、戦争の加害と被害の象徴としてすり取り続けた。港千尋をコミッショナーとし、これらの作品を一堂に集めて臨んだヴェネツィア・ビエンナーレ2007の日本館展示が、以後の作家としての歩みを方向づけた。

視線をいったん現在に戻そう。2021年2月11日、カナダ・バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学人類学博物館 UBC Museum of Anthropology で、企画展《A FUTURE FOR MEMORY : Art and Life After the Great East Japan Earthquake 記憶のための未来-東日本大震災後のアートと暮らし》が始まった。岡部昌生は港千尋とともにこの展覧会に招かれ、3・11以降の福島と広島を結ぶ《被爆樹から被曝樹へ The Irradiated Trees Series : From Hiroshima to Fukushima》を出展している。福島の大熊町や南相馬市で制作した作品群を、高さ3.5メートル、直径7メートルのシリンダー形パネルの外周を囲むように展示した。内部の床には、除染に影響を与えるとして伐採された飯舘村のイグネ(居久根、屋敷林のこと)の切り株をすり取った作品も並べた。作品総数は114点。シリンダー内には、それらの制作風景を収めた港の映像も流れる。

《被爆樹から被曝樹へ》の展示構成案 岡部昌生 COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響でカナダへの渡航も制限され、日本からの訪問は実現していない。現地のニュースサイトやYouTubeを通じ、展覧会のオープニングの様子や展示準備、キュレーターを務めた中村冬日のインタビューなどが漏れ伝わってきている。3月11日(日本時間12日)には、展示会場の人類学博物館(MOA)が主催するオンラインツアーが行われ、ここで使われた展覧会紹介の映像は、MOAのサイトで見ることができる。

https://moa.ubc.ca/exhibition/a-future-for-memory/

長きにわたった広島の仕事と、3・11を契機に始まった福島と広島を結ぶ《被爆樹から被曝樹へ》の仕事は、岡部の長い作家歴でも双璧を成していることは言をまたない。

ところが、これらの太い幹のような仕事と、《水脈の境界面》の取り組みの時系列を重ね合わせると、興味深いことがわかる。89年、2008年、2020年に注目してほしい。

| 86年 | 初の広島訪問 |

| 87〜88年 | 《ヒロシマ―8月の路上1987/88》制作 |

| 89年 | 広島市現代美術館の開館記念展《広島・ヒロシマ・HIROSHIMA》に出品 札幌で《界川游行》開催 |

| 07年 | ヴェネツィア・ビエンナーレに出品 |

| 08年 | 《函の壁 1964/2008 水脈の境界面》制作 |

| 12年 | 福島で「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」に参加 |

| 14年 | 札幌国際芸術祭2014に参加 |

| 16年 | あいちトリエンナーレ2016に参加 |

| 19年 | オーストラリア・ヌーサの芸術祭《Floating Land》に出品 |

| 20年 | 《水脈の境界面 1964/2008/2020》制作 |

| 21年 | バンクーバーの《A FUTURE FOR MEMORY》に出品 |

先にも述べたとおり、岡部は80年代末〜90年代の交流を通じて中森敏夫の「地下水脈論」を血肉としていく。この期間を「中森のテンポラリー・スペースの時間、中森との交友の時間と重なる」と岡部は振り返る。中学の同期であった岡部と中森の密度の高い「交友」が始まったきっかけは、まぎれもなく89年の《界川游行》であった。2人がテンポラリー・スペースを舞台に企画・開催した数々の展覧会が、札幌の現代アート史に確かな足跡を残したことも特記しておくべきだろう。

89年は同時に、岡部が広島市南東部の比治山東麓の段原に通い詰めて制作した《ヒロシマ―8月の路上1987/88》を、広島市現代美術館の開館記念展《広島・ヒロシマ・HIROSHIMA》に出品した、その年でもあった。

そしてCAI02で《函の壁 1964/2008 水脈の境界面》を制作したのは、ヴェネツィア・ビエンナーレの翌08年のこと。一方、バンクーバーで開催中の《A FUTURE FOR MEMORY》は、実は前年20年秋の開幕に向けて準備が進められていた。実際には、COVID-19の蔓延を受けて21年春にずれ込んだが、本来なら20年11月の《水脈の境界面 1964/2008/2020》制作の前にスタートしていたかもしれない。

《水脈の境界面》と名付けた作品群の背景を、長々と書いてきた。このシリーズは点数こそ少なく、一見したところ、長期にわたる広島や福島での仕事と比べれば〝軽量級〟に映るかもしれない。ところがこうしてみると、二つの《水脈の境界面》は、ちょうど広島からヴェネツィアへ、福島からカナダへと飛躍した前後の時間帯に姿を現しているのである。そう。ここに入れ子構造のアナロジーが成り立つ。《界川游行》をきっかけに岡部が意識し、一定の時間を経て2008年と2020年に制作された《水脈の境界面》は、まるで岡部の仕事自体の「地下水脈」のように映る。ヴェネツィアやカナダでの晴れ舞台に至る過程を巨大な扇状地に見立てれば、あたかも《界川游行》を源流とする伏流水が、扇状地の終端に至って地表に姿を表した湧き水のようにも感じられる。私が数少ない立会人のひとりになり得たCAI02跡地での《水脈の境界面 1964/2008/2020》の制作からは、そのような意義を見出すことができるのだ。

古家昌伸(北海道新聞編集局文化部長)

*クレジットのない写真は、古家が撮影。

s-730x410.jpg)