美術作品の鑑賞はどのような雰囲気で行われるのが望ましいだろうか。

あるひとたちは言う。鑑賞は、少なくともある程度までは、静かで落ち着いた雰囲気で行われるべきだと。作品にじっくりと向き合い、それを味わったり理解したりするためには、静けさが必要なのだと。たとえば作品をみに来た美術館で、来館者同士がおしゃべりに興じていたり、団体客が騒々しく通り過ぎたり、ましてや子どもたちが自由に走り回ったりするなんで、もってのほかだ。展示室内では静粛に! 学びのために、愉しみのために、あるいは日々の疲れを癒すために、わたしは貴重な時間を割いて美術館に足を運ぶのだから、どうか邪魔をしないでくれというわけである。

けれども別のひとたちは言う。鑑賞がもっと賑やかな雰囲気で行われたってよいではないかと。美術館を含むミュージアムがそもそも学びや愉しみのための場だということは、もちろん承知している。でも、学びや愉しみのためだからこそ、他の誰かとの自由な対話が必要なのだ。押し黙って作品と向き合うなど、堅苦しくてやりきれない。展示室内ではお静かにだって? そうした姿勢こそが、美術館を敷居の高い、入りにくい場所にしているのではないかと、このひとたちは主張するだろう。

静けさと賑やかさ。沈黙と語らい。美術作品の鑑賞にとっては、どちらが、より好ましいだろうか。あるいは、どちらも極端に過ぎるだろうか。場所によって、場合によって、そして何より作品そのものによって回答が違ってくるということもありそうだが、どうだろうか。たとえば筆者はこれまで、主に17世紀フランスの絵画愛好家たちについて研究してきた。そこからみえてきたのは、このかつての絵画愛好家たちが、作品の前で語り合うことの素朴なよろこびを互いに確かめ合いながら、絵の前を、紳士的な交流の場として立ち上げていく様子であった。この点については、すでにいくつかの場所で触れたことがあるので、詳述は控えよう(詳しくは、拙著『一七世紀フランスの絵画理論と絵画談義-語らいと沈黙の美術批評史』、北海道大学出版会、2021年を参照していただけましたら幸いです)。ただ、いずれにせよ言えるのは、鑑賞における静けさと賑やかさ、沈黙と語らいという一見したところ些末な問題が、その背後に意外と大きなひろがりをもっているということである。

このエッセイでは、鑑賞と静粛をめぐる問題のひろがりについて、できるだけ専門的なことばや概念を用いずに考えてみたい。

「お静かに」という要請

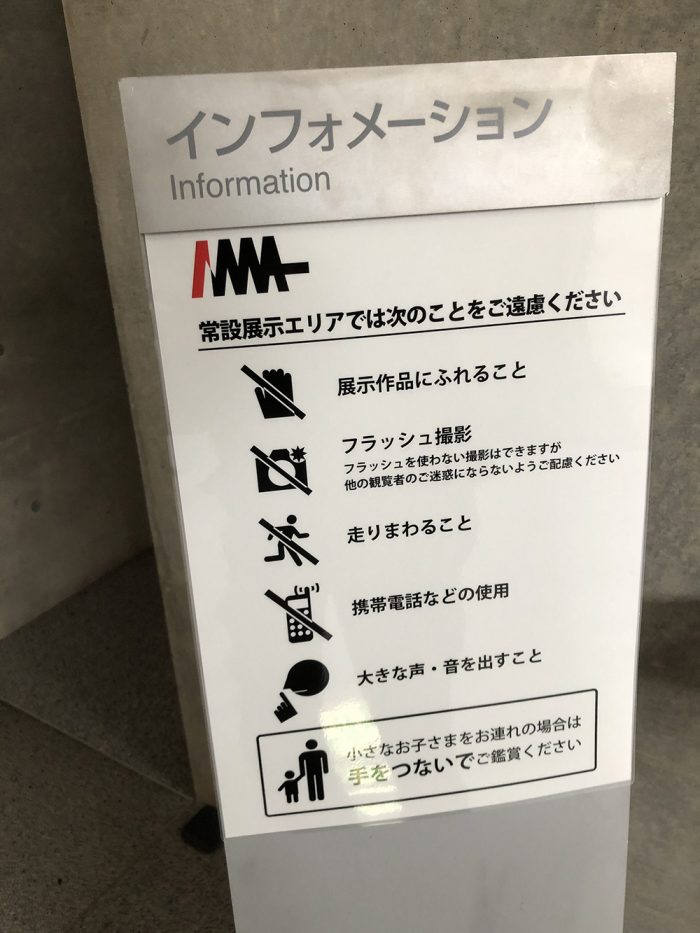

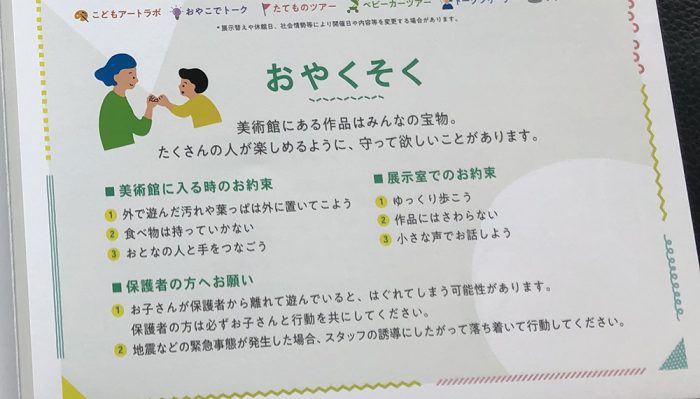

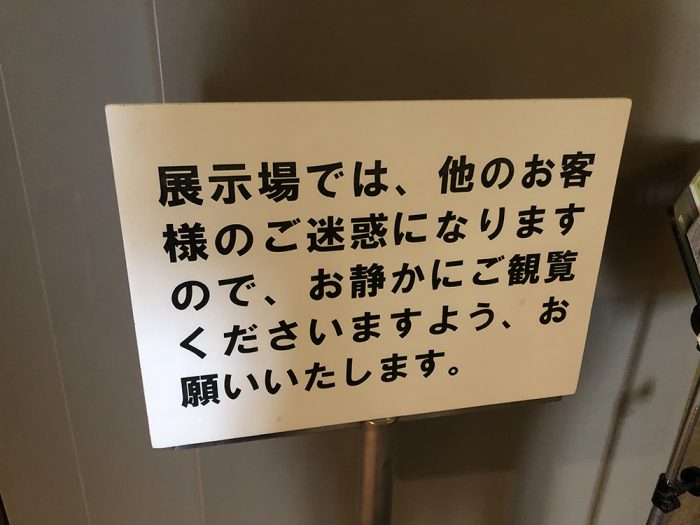

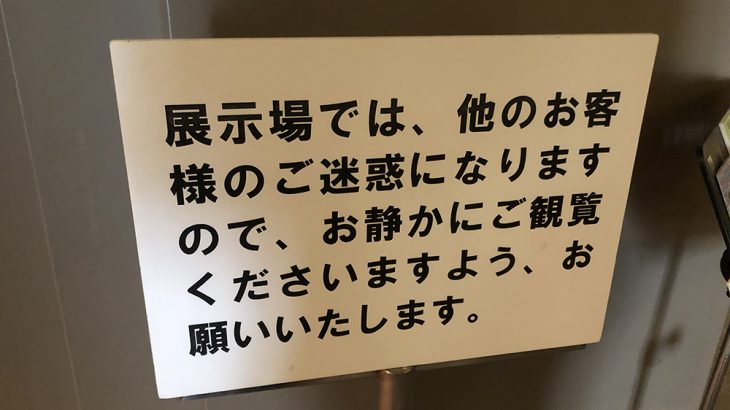

美術館を含む各種のミュージアムにおいて、来館者に相応の静けさが求められるという場面は確かにある。そのよしあしはひとまず措くとしても、このこと自体は、動かしがたい事実だ。ミュージアムの展示室で、たとえば、次のような掲示を見かけたことがある方も、少なくないに違いない(図1-5)。

・静かに見学しよう

・お静かにご覧ください

・展示室内では静かに鑑賞してください

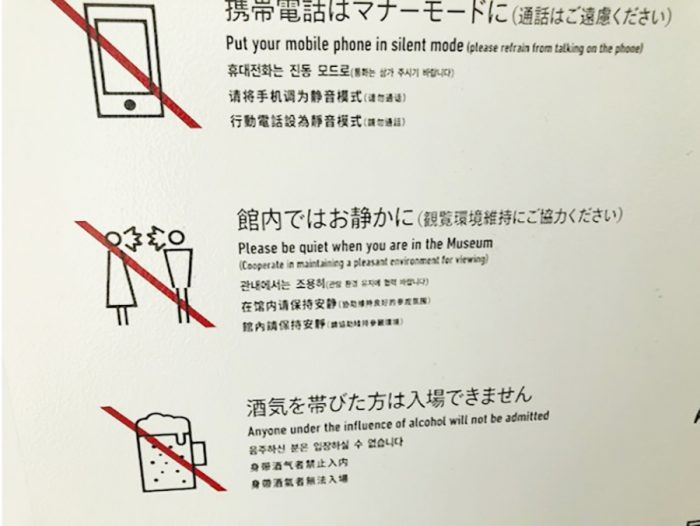

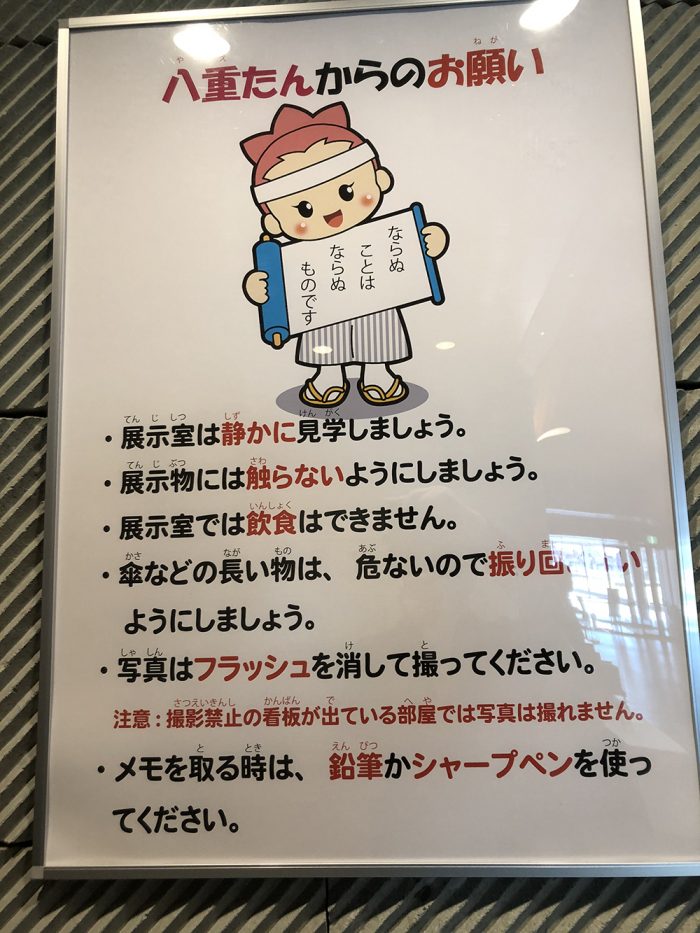

書き方にはさまざまなヴァリエーションがある。昔ながらの表示は、それ自体、どこか威厳があって頼もしい(たとえば、図6)。極めてシンプルなものもある(図7)。すっきりとしたデザインにまとめられた、それ自体が美しい表示もある(たとえば、図8)。昨今では、おそらくは来館者の気分を過度に害することがないようにとの配慮から、やわらかい文言で表記するものも増えてきた。口元に指をあてるピクトグラムだけの表示や、わかりやすいイラストを添えた子ども向けのものなどもある(たとえば、図9-10)。感染症対策と一体となったものも、よくみかけるようになった(図11-12)。

+

もちろん、「お静かに」の掲示がみあたらないからといって、油断をしてはならない。気を緩めて通常の声量で会話をしていると、どこからともなく監視員が素早く飛んできて、会話の音量を注意されるということもあるからだ。展示室の入り口で手渡されるパンフレットや出品リスト、チケットの裏面などに書かれた注意事項のなかに、よくみると、展示室内での会話に触れた項目が載っていることもしばしばある(図13-14)。また、ある美術館では、展示室内にいる監視員が、展示室内での会話の音量を注意するカードを手に持って来館者に注意を促している。団体客などが多い場合には効果があるのだと思われる。

あるいは、展示室内で携帯電話が鳴ってしまったという経験がある方も、おられるかもしれない(携帯電話が鳴ってしまった不運な来館者は、多くの場合、展示室の外に一時的に連れ出され、ほかの来館者たちから冷たいまなざしを向けられる)。さらに、監視員から声をかけられてしまいがちなもうひとつのパターンは、同伴の乳幼児が泣き出したり、ぐずったりするケースだろう。これも不運ではあるのだが、展示室から一度退出させられることがある。

こうしてミュージアム、わけても美術館では、来館者の声とふるまいが枠づけられる。声のあり方は監視され、大きすぎる音量での会話、度を越した感情の吐露が規制の対象となることも稀ではない。こうした監視や規制は、不自由で、窮屈なものだろうか。そうかもしれない。ただし、急いで言い添えておかなくてはならないのは、美術館でしばしば見受けられるこうした監視や規制は、他方で来館者に対するサービスという側面をもっているということだ。

図15は、現役の美術館監視員による4コママンガ作品『ミュージアムの女』(宇佐江みつこ著、2017年)からの引用である。ミュージアムに関する言説のほとんどが学芸員や大学の研究者、あるいは来館者や愛好家の手になる今日、美術館監視員という立場からの発信は貴重であり、それだけでも興味深いのだが、このなかに次のような独白がある。

よく誤解されますが 展示室でにぎやかに話していると怒るのは わたしたちではありません 他のお客様です。

これに続けてマンガのなかでは、年配の男性と思しき他の来館者からの無言の圧力で、猫の監視員がにぎやかな来館者グループに近寄り、話し声の音量を注意するという場面が描かれる。これは、多くの美術館の展示室で日常的に、しかも相当な頻度で見受けられる光景だといってもよいだろう。美術館というある種の権力装置が、一方的に、来館者のふるまいを監視し、規制しているのではない。来館者が来館者を監視する。そういうケースが少なからず存在している。あるいは、美術館が権力装置であるならば、その権力は来館者に互いに監視をさせるというかたちでも発動する。

静粛の求め

ところで、わたしたちをさらに困らせるのは、作品の前で自由に語りたいという欲求と、静かに鑑賞したいという欲求の双方に、それぞれ、一定の説得力があるという点だ。

確かにわたしたちは、誰に煩わされることもなく、ひとり孤独に作品と向き合うという経験を求めることがある。すぐに思いつくのは、たとえば、作品自体の性質が鑑賞者に沈黙を強いる場合である。作品のテーマや表現が悲痛なものであったり静謐なものであったりするとき、あるいは宗教的であったり崇高なものであったりするとき、わたしたちはしばしば言葉を失い、さらには我をも忘れて作品世界に没入する。

そのような見解や事例をいくつか引いてみる。

まず、場所の雰囲気に促されるかのように、居合わせたひとびとの大多数が自然と押し黙ってしまうという局面がある。少し古い事例になるが、作家・武者小路実篤がレンブラントの作品と出会ったときの情景は、そのような局面であったと考えてよい。武者小路がレンブラント作品をみたのは、1936年、初めてのヨーロッパの旅行の途上においてだった。このときのことは、まず、1940年の著書『湖畔の画商』に収められた随想「レムブラント其他」で語られている。レンブラントの《夜警》(武者小路の表記では「夜番」)が良い作品だということは、友人から「何度も」聞かされていた。そして、「自分は自分の想像がさうまちがつてゐるとは思はなかつた」。しかし、と武者小路は続ける。

しかし本物を見て、自分は先づその大作に驚いた。そしてその力の偉大さにおどろいた。とても想像どころではなかつた。見物の人はその威力に支配されて皆沈黙していた。時々ごく小声でしゃべる人もあるが、遠巻きにして見ている彼等の敬虔さに僕は先づおどろいた。

(武者小路、1956:123ページ)

展示室の静けさ。しかしそれは、誰かが「お静かに」などと命じているからではない。作品の力が、居合わせるひとびとを支配し、黙らせているのだ。声を発するひとでさえ、「ごく小声で」、ひそひそと会話をするしかないような、圧倒的な力。武者小路はこの後さらに、ベンチに一列に腰をかけたこの展示室の鑑賞者たちは、「沈黙して見ていて、誰もそれより近づくことを敢えてし得ないように見えた」(武者小路、1956:124ページ)とも記している。

レンブラントの《夜警》をみたときの感想は、さらに、武者小路の別の著作『滞欧旅行日記』でも繰り返される。こちらの文章は、タイトルの通り日記風の叙述になっていて、一日の出来事が順を追って記されていく。この文章では、次のように語られている。

その後、レムブラントの夜番[=《夜警》]のある美術館にゆき、レムブラントの傑作を五六点見、すつかり驚く。夜番の室には六七人の人がゐたが、しいんとして宗教的な尊敬をもつて人々が遠くから見てゐた。最高の宗教画を見るやうな気持ちで、人々はこの画を見てゐるやうだ。

(武者小路、1956:351ページ)

もちろん《夜警》は信仰の対象として描かれた作品ではない。武者小路も「画は決して宗教画ではない」(武者小路、1956:124ページ)と明確に断っている。が、そこには何かしら宗教的な雰囲気があり、室内には静けさがみなぎっていたと彼は言う。

あるいは、作品がもつ宗教的な雰囲気の前で、他者の声が明確に邪魔だと感じられることもあるかもしれない。画家として出発し、文筆でも人気を博すことになる木村荘八は、随筆「傑作を見る」(初出は1920年)において、法隆寺金堂での次のような出来事を報告している。東京で生まれ育ち、画壇で認められ始めたばかりの20代半ばの木村が、初めて奈良・法隆寺を訪れ、同寺の金堂壁画等を観覧したときのことである。壁画を前にして木村は、「文句も考えも理屈もない」、「自分は意識さえその瞬間には持っていたか無いかを疑う」というほどの「法悦」を経験する(木村、1921:291ページ)。しかしこの法悦にも似た境地は打ち破られる。邪魔をしてしまうのは、金堂の扉を開けてくれた法隆寺の「案内人」である。この「案内人」が、絵具箱をもっていた木村に対して、壁画の色に関する質問をしてしまうのだ。該当する箇所を引いてみる。

一つの壁の前で、案内人がこの色と隣りの色と違う、こっちはあとから塗ったらしいが貴君は如何思うか—僕は絵の具箱をさげていた—と聞いたが、不快を感じた。そんな事は如何でもいい。感心出来れば之れで満足だ。「如何だかわからない」と不愛憎に返事をしたが、然し成程或はそんな傾きもあるかしらんと、ある一面の本尊の衣服の色を見てそう思う。—案内人のやつ俺の法悦を破ったなと邪魔な意識が出て来て微かに不快を抱いたが、すぐに消えた。

(木村、1921:291ページ)

案内人の質問から始まるこの段落では、先ほどまでの法悦の状態がはっきりと中断させられている。少し前の箇所で、「文句も考えも理屈もない」として退けられていた通常の論理的思考が、ここで再び頭をもたげてくるのだ。そもそも案内人が発した質問からして、見た目の色合いが違うのは色を塗った時期に差があるからではないかという、推論的な思考に基づくものであった。それを受けて木村の文章にも、自分が色に関する質問を受けたのは「絵の具箱をさげていた」からだろうという理由づけが、挿入句として、入り込む。こうして非日常的なよろこびの境地は中座させられてしまう。文章のリズムは勢いを失い、「不快」という卑俗な感情が到来する。

さらに、木村荘八の随筆と同じ頃、1919年に発表された和辻哲郎の『古寺巡礼』でも、他者の存在に鑑賞を妨げられるくだりが登場する。このときの和辻哲郎は、古寺を中心に奈良をめぐっていくのだが、途中、当時の奈良帝室博物館を訪れたときに、他者に鑑賞を妨げられるという苦々しい経験をする。和辻はまず、次のような希望を表明するところから、博物館の話題へと入っていく。「博物館を午前中に見て了おうなどというのは無理な話である。一度にはせいぜい二体か三体ぐらい、それも静かに落ち着いた心持で、胸の奥に沁み込むまで眺めたい」(和辻、2012:59ページ)。「せいぜい二体や三体ぐらい」という言い方は、最初から、ほかでもない仏像が和辻のお目当てであることを示唆している。その仏像を一体ずつ、ゆっくりと時間をかけて、静かにながめることが彼の理想なのだ。しかし、この日は、そうした理想が叶わない。博物館の入口で、帰ろうとする知人のN君とすれ違い、見送ったあとのくだりである。

N君に別れて玄関の石段をのぼり切ると、正面の陳列壇のガラス戸があけてあって、檀上の聖林寺十一面観音の側には、洋服を着た若い男が、下にいる館員に向って「肉体美」を云々しつつ立っていた。ガラス戸のあいているのは有難かったが、何分にもこの若者のガサツな、思い上ったような面つきは邪魔になってならなかった。やがてこの男は得意そうに体をゆすぶりながら、ヒラリと床に飛び降りてはくれたが、直ぐ側でまた館員に「乳のあたりの肉体美」を説き始めたので、僕はますます不愉快になって、こんな奴に永くいられてはとても堪らないと思った。N君が渋面をつくって出て行ったわけも解った。

(和辻、2012:60ページ)

和辻は、面識のないこの若い男が、「邪魔になってならなかった」という。ガラス戸を開き、仏像が置かれている壇に上る。そのこと自体が現代のわたしたちからすれば驚きではあるのだが、館員も一緒にいたというから、おそらく何らかの許可が与えられていたのだろう。しかし和辻は、この見知らぬ男を邪魔だと感じる。その説明に「不愉快」になる。「得意そうに体をゆすぶりながら」という皮肉めいた描写をわざわざ差し挟んでさえいる。

ちなみに和辻は、「ガサツな、思い上ったような面つき」や「こんな奴に永くいられてはとても堪らない」といった初版での記述を、後の版では削除している。さすがに少し言い過ぎたと感じたか。

会話の楽しみ

ということで、歴史的な事例をいくつかばらばらと引用したが、このような事例はまだまだたくさんある。そして、現代のわたしたちも、これと似たような経験をすることがあるといってよいだろう。とりわけ、祈りのために設えられた宗教施設のような場所や、「ホワイトキューブ」とも呼ばれる、芸術作品をみるために特別にデザインされてきた近代的な美術館の展示室は、ときとしてひとを黙らせる力をもつ。こうした空間を充分に味わうためにはやはり静けさが必要なのだ、という主張にはうなずける部分が確かにある。

けれども他方でわたしたちは、作品の前での自由な語らいを求めることもある。このこともまた、否定のしにくい事実だと思われる。たとえば、友人とともに訪れた美術館の一室で、一枚の絵について感想を述べ合う。絵から受ける印象を語り合い、作品や作家についての知識を補い合い、場合によってはその絵画作品のよしあしをめぐって議論を交わす。友人のふとした発言によっていままで観ていたはずの作品が別の顔をみせはじめたり、誰かを説得するためのことばを探る過程で、自分自身、新たな発見に行き当たったりすることも稀ではない。

あるいは、より日常的なやりとりが、たまたま作品の前で交わされる場合はどうだろう。展示室で聴こえてくる会話に耳をすましてみよう。描かれている人物が近所の誰々さんに似ているとか、写真作品に映り込んでいる街並みが昔住んでいたあの街を想い起させて懐かしいなどといった類の会話は、実のところ、頻繁に耳にするものだ。さらに、作品とも作者とも縁がない、当のミュージアムにさえ関係のない話題が鑑賞者の口の端にのぼることも多い。真剣に作品を鑑賞しているひとにしてみれば迷惑な話かもしれない。しかし、こうした会話にまったく意味がないかといえば、決してそのようなことはない。博物館の来館経験を研究してきたジョン・E・フォークが明らかにしているとおり、こうした何気ない会話こそが来館という経験をより意味深いものにしたり、記憶に長く残るものにしたりすることもあるからだ(Falk, 2009:p99-100)。

つまるところわたしたちは、相応の理由があって、作品の前で語り、作品の前で沈黙するのである。誰かと一緒に作品を取り囲み、意見や感想の交換しながら作品理解を深めていくというケースがある一方で、他方では、他者の声をシャットアウトして、誰からも邪魔をされずに作品そのものと対峙するというケースもある。

そして、なんとも居心地が悪いことに、この二つのケースが現実の展示室のなかでしばしば対立してしまうのだ。

ミュージアムの公共性

ミュージアム、特に美術館という館種のミュージアムにおいて、「声」や「音」が争点になってしまうのはなぜか。その理由の一端は、ある意味では、極めて明快だ。つまり、ミュージアムが公共の場として成立しているからこそ、「声」や「音」が争点化されるのである。

美術館を含むミュージアムの歴史は、単純化して述べるならば、当初は一般に公開されていなかった個人のコレクションが、次第に、公衆に向けて開かれていくという流れを伴っている。西洋の場合であれば、中世の王侯や教会のコレクションも、16世紀以降に王や貴族や知識人たちが築いた収集室も、ひろく一般に向けて公開されるという性質のものではなかった。それが18世紀以降、次第にひらかれていくときに、近代的な意味でのミュージアムが誕生してくるのである。しかし、ここに、葛藤が生じる。作品をみるという出来事は、極めて私的な感性の領域に、根深く関わるものだ。にもかかわらず、近代以降に成立する美術館という制度は、私的な側面を多分にもつこの出来事を、公的に開くことをよしとする。あえてネガティブな言い方をすれば、私的な感性的経験を、他者に向かってさらしてしまう。ここにあるのはしたがって、作品鑑賞を公共的な舞台に上げようとする美術館的理想が、いわば内在的に含み持っている葛藤である。

たとえば、ある美術作品を所有している個人が、それを親しい友人たちに披露しているとする。そして鑑賞の場が、所有者の書斎や応接室だったとする。その場合、所有者自身が作品にべたべたと手を触れようが、大声で講釈を垂れようが、これを非難することは難しい。大声での講釈にうんざりするひとはいるかもしれないが、「お静かに!」などと命じてやめさせることは、現実的には無理だろう。重要であるのは、作品所有者のこうしたふるまいの是非ではない。肝心な点はむしろ、18世紀から19世紀にかけて、ミュージアムという近代的な装置が登場してくる以前には、このような私的な鑑賞の方がむしろ普通だったという点にある。絵の前は、かつては、公的な空間などではないことが多かった。

しかしながら、近代以降の美術館という制度のもとでは、そうはいかない。美術館等のミュージアムは、コレクションを、私的な所有物としてではなく、共有の財として分けもつことを前提とする近代的なシステムである。鑑賞を、私的な感性の領域で、あるいは仲間内の交流の場で完結する出来事から、公的な場で生じる公共的な出来事へと拡張しようとするのが、美術館である。つまるところ美術館は、無数の鑑賞者が抱えている無数の私的欲求を、ほどよく叶え、ほどよく抑えて、公共的空間をつくり出すという課題を負っている。

作品の前での会話が、わけても美術館の展示室において問題となるのは、まさしくこうした文脈においてである。美術館には、多様な来館者が多様な欲求を抱いてやって来る。語りたいひともいれば、語りたくないひともいる。あるいは、語りたいときもあれば、語りたくないときもある。これらの私的な欲求を適宜汲み取り、適宜切り捨てて、妥当な落としどころを探すことが不可欠である。さもなければ、鑑賞が立脚しているはずの私的な感性の領域と、この鑑賞を取り囲む公的な展示環境との間の摩擦が、否応なくあらわになってしまうだろう。

なぜ、美術館の声が問題なのか

美術館において、「声」や「音」が争点になってしまうのはなぜか。

それは、美術館が、作品の前を公共的な場に書き換える仕組みだからである。

しかしながら実のところ、このように答えたところでわたしたちは、先ほどの問いにまだ半分しか応答することができていない。先ほどの問いとはこうであった。ミュージアム、特に美術館という館種のミュージアムにおいて、「声」や「音」が争点になってしまうのはなぜか。つまり、もう少し立ち止まって考えなくてはならないのは、なぜ他の館種のミュージアムではなく特に美術館においてそうなのかという点、そして、なぜ「声」や「音」なのかという点である。

予め述べておけば、他の館種のミュージアムにおいても、観覧するひとたちの「声」や「音」が問題になることはある。美術館ほどの頻度ではないとしても。図16は歴史資料を中心的に扱う博物館で掲げられていた表示である。図17と18は、最も賑やかなミュージアムのひとつである動物園での表示だ(一般にはあまり認知されていないかもしれないが、動物園や水族館も、立派なミュージアムの仲間である)。ただし、動物園の場合は、静けさを求めることの理由がはっきりしている。飼育動物の福祉という理由である。多くのケースでは、子どもにもわかりやすい文言で説明文も添えられている。

ひるがえって、美術館で「声」や「音」が嫌われてきた理由ななんだろうか。確かに、近年の美術館は少しずつ、以前よりも賑やかな場所になりつつあることは確かである。対話型鑑賞などの試みも増え、声や音に対する許容範囲が、次第にひろがりつつあるようにもみえる。しかし、展示室内での静けさを求める表示物は、他の種類のミュージアム以上に多い(日本の公立・私立の美術館では特に)。

また、声だけでなく音もまた、美術館では嫌われることがある。たとえば、展示室内を静かで落ち着いたものにするために、靴音が響かないよう良質のカーペットを敷き詰める美術館もある。さらに、靴音が気になる来館者のために、スリッパを貸し出すというサービスを提供する館もある。どちらも、落ち着いた鑑賞経験を確保するためのサービスであり、工夫である。もちろん、このように言う筆者自身もときとしてこうした静けさの恩恵を受けているのだから、何も不平不満をぶつけたいわけではまったくない。しかし、それでも、疑問は残る。なぜ、美術館は、他のミュージアムとこれほどまでに違うのか。

ひとつのシンプルな回答は、美術館は視覚を中心とした鑑賞の場だから、聴覚による声や音は本来的に邪魔なのだ、というものだろう。そういう点は確かにあるかもしれない。ただ、同様のことは音楽や映画の鑑賞場面でもあてはまる。実業家であり、文章家でもあった大原総一郎は、展覧会と音楽会を比べながらこう記す。「生きた芸術家が前にいるかいないかの違いはあるが、静かであること、落ち着いて鑑賞ができることがよいことである点では、いずれの場合も変わりはない」(大原、1981年:213ページ)。それどころか、音楽会の方が来場者の行動を厳しく制限する面があるという。つまり、「音楽会は音を聞くのだから、静粛が要求されるのはあたりまえだが、通路をうろつくだけでも目ざわりだといって叱られる」(同上)と、大原は書くのである。

いずれにせよ、美術館を含むミュージアムが公共性を備えた場である以上、来館者個人の私的欲求が制限される側面があるということは、当然である。問題なのはむしろ、音や声に関する通念が、公共性が求める範囲としてどこまで共有されているかという点だ。たとえば現代のミュージアムは、後代の鑑賞者にも作品・資料へのアクセス権を保障しなくてはならないと考える。だからこそミュージアムでは、重要な資料・作品をガラスケースにおさめ、照射する紫外線量をコントロールし、監視員を配して盗難や接触から守っている。けれども、資料・作品を守るためのこうした施策が、来館者を不安に陥れたり、来館者同士を敵対させたりすることはほとんどないだろう。なぜなら、資料・作品を守らなくてはならないという認識は、多くの場合、社会的な合意を得ているからだ。資料・作品のためには、来館者の私的な欲求を抑えることも必要であると、大多数のひとが納得している。つまるところ、ミュージアム、特に美術館において「声」や「音」が問題になり、ときとして摩擦を生むのは、そのような社会的なコンセンサスが揺らいでいるからにほかならない。

美術館という館種

さらに議論をひろげよう。上述した問題はさらに、作品の価値を決めるのは誰かという問題にも大きく関わってくる。

美術館では、他の来館者の声は厭わしいもの、できれば避けたいものだという主張に出くわすことが少なくない。しかし同時に、少なからぬ来館者は、芸術作品に関する確かな情報や、権威づけられた評価を求めてもいるようである。顕著であるのは、書き言葉による情報に対する要求だ。解説パネルや解説シート、展覧会図録に掲載されている文章などを熱心に読み込もうとする来館者は、事実、かなり多い。

対話型鑑賞の第一人者アメリア・アレナスは、解説パネルやキャプションについて、皮肉を込めてこう語っている。「観客は作品自体よりも、それに関する具体的な情報のほうが大切だと思いこまされているらしく、ほとんどの人が美術館に行っても作品をみる前に律義に壁のラベルに目をやる。その様子はまるでルールを知らないゲームに引きこまれ、その遊び方はラベルに書いてあると信じているようにさえみえる」(アレナス、2001:106ページ)。子どもたちもまた、こうした「ゲーム」から容易には逃れられない。再びアレナスを引けば、「ニューヨーク、バルセロナ、東京のどこの美術館でも、小さな子どもたちが壁に貼られたラベルを、なんのことだかよくわかりもせずに一所懸命書き写す悲しい情景に出会う」というのである(アレナス、2001:118ページ)。

また、やや規模の大きな展覧会では、携帯端末や音声ガイドによる解説が用意されることも稀ではなくなった。これも、すでに権威の定まった見解を一方的に伝達する装置として機能する場合がある。少なくとも、学芸員や専門のライターが学術的な裏付けのある解説を書き、これが朗読されるというとき、オーディエンスが疑義や反論を試み、対話が発展していくという事態は想定されていないだろう。

解説パネルや音声ガイドによる案内は、確かに、ある種の安心感をもたらしてくれるに違いない。もとより、長らく美術館は、観るべきものを観るべき順序で並べ、価値を定めるという役割を果たしてきた。たとえば街のなかの画廊で作品をみるときと、美術館で作品をみるときとでは、鑑賞者の心持ちは若干異なってはいないだろうか。街なかの画廊で作品をみるとき、わたしたちは、どの作品が良い作品なのかを自分の眼で見定めようとする。とりわけ、財布を握っているとき、つまり作品を購入する可能性を伴って画廊に入る際には、批評的なまなざしを作品に向けてしかるべきだろう。これに対して美術館では、ほとんどの場合、作品の価値を美術館の側が保証してくれている。美術館の立派なエントランスや、真っ白な壁面や、磨かれたガラスケースや、調整された照明などが、作品の価値をいや増してくれている。美術館に展示されるということ、もしくは美術館にコレクションとして収蔵されるということは、その作品は優れている、価値があるという美術館からのメッセージなのである。

このことをダンカン・F・キャメロンは次のように表現する。「モノがミュージアムにあるのでなかったとき、我々は、それを承認するか否認するか、好むか好まないかを完全に自由に決定できた。しかしひとたびミュージアムに入ってしまえば、我々は、専門家がすでに「これは良い」「これは重要だ」「これは本物だ」などと述べているという事実を知ったうえで-その事実を恐れて、とまでは言わないまでも-、判断を下さなくてはならない。モノは神殿に収められて奉られたのだ。」(Cameron, 1971:p21)。

このように考えてみると、作品に関する確かな情報や、そのすでに定まった評価が書かれた解説が、美術館による権威づけの一助となっているということは明らかである。しかし、にもかかわらず来館者同士が交わす無秩序なおしゃべりは、美術館が約束してくれたはずの情報や評価を揺るがし、ひとを不安へと引き戻す。作品に対する好悪をあまりにも率直に表明する子どもの声。いかにもその道の専門家らしき人物が口にする作品の真贋についての疑問。作品とは無関係な話題に終始するグループの歓声。こうした発言は、良い意味でも、悪い意味でも、定まっているかに見えた権威にゆさぶりをかける。美術館がこれをどう扱うかという問題は、美術館とはどのような場であるべきなのかという通念に、深く関わっている。

美術作品という問い

さて、これだけでも充分に厄介なのだが、「お静かに」の要請は、さらに別の難問へとわたしたちを導いてしまう。美術/芸術作品とはそもそもどのようなものか、という問題である。

美術/芸術作品だと通常はみなされない対象について、少しだけ、考えてみよう。たとえば、誰かと一緒に、知らない場所を歩いているとする。その際、お互いに見つけたものを教え合うというような場面は、ごく日常的にありうるだろう。道端の花でも、夜空の星でも、すれちがった人物の横顔でもよい。同行者がその何かに気づき、教えてくれるとき、わたしたちは、自分ひとりでは見つけることのできなかった何かの存在に改めて注意を向けて視野を広げたり、対象の観方を深めたりする。あるいは、卑近な例を続けるならば、料理の場合にも似たようなことが起こりうる。同じ料理を食べていたひとが、ふと、この料理の隠し味はこれこれである、といった発言をしたとたんに、それまでは意識してもいなかった味が口のなかにひろがるといったことは、ないだろうか。まったく同じ料理であったとしても、誰かと美点を指摘し合うなかでその味わいがいっそう増してくるという経験、あるいは逆に、誰かが漏らした不満のために味わいがみるみる減退してしまうという経験は、とりたてて珍しいものではないはずだ。

無論、反対に、こうした事物をひとりで経験したいと感じることがあったとしても、特に奇異なことではないだろう。道端の花の可憐な美しさ、夜空の星の静かな光、あるいは気になる誰かの横顔を、いわば独占的に見つめていたいと感じる気分も、やはり無理なく理解できるものである。誰かが得意顔で披露する蘊蓄に辟易して、静かに食事をさせてくれと思うときがあったとしても、何もおかしなことではない。誰かの横顔に見惚れているとき、脇から訳知り顔で加えられる注釈や解説など、控えめに言っても不要であり、率直に言えば邪魔だろう。

つまり、芸術作品ではなくても、ある事物について語り合うことと沈黙することとが当然ありえるわけであり、のみならず、その語らいや沈黙が、少なくとも経験する当人にとっては何らかの意義をもっているという事態も、充分に想定しうるのである。

しかしながら、芸術作品の前での語らいと沈黙の場合には、ほかの事物の場合であったならば表面化してこないであろう問題が存在している。つまり、芸術作品の前で語るという態度と語らないという態度のどちらがより正当な、より優れた、より本来的な態度なのか、という問題が、深刻なものとして持ち上がってくるのである。こうした問いは、芸術作品ではない事物であったならば、さほど真剣な議論に発展することが少ないだろう。花を愛で、星を数え、実在する人物に見惚れるとき、語り合うことを望むか沈黙することを望むかは、ほとんど完全に個々人の自由に委ねられている。しかし、芸術作品の前では、そうとばかりも言っていられない。実際のところ、芸術作品の前での語らいと沈黙については、古今東西の多くの論者がどちらかに軍配をあげようとして意見を述べてきたのである。ここで論を尽くすことはできないが、いまはひとまず、作品の前での語らいと沈黙の間の優劣が真面目な議論の争点として持ち上がることがあるのだ、あるいは過去にそういうことが何度もあったのだということだけを、述べておこう。

同じ事態を逆から表現するならば、語らいと沈黙のどちらがよりよいアプローチのあり方なのか、ということが真剣に問われてしまう存在こそが、とりもなおさず芸術作品だったのだと言うこともできるかもしれない。芸術作品は真剣にみるものだ。芸術作品には、正しい見方、優れた見方、本来的な見方があるのだ。気軽に眺めたり、なんとなく聞き流したりすることができる日常と、真面目な美術・芸術作品とは断絶しているべきなのだ。そのような暗黙の前提が、「お静かに」をめぐる争いの背景にはある。

沈黙と静寂の価値

ここまで、わたしたちは、ミュージアムにおける静けさと賑やかさについて、とりとめもなく考えてきた。ただ、どちらのあり方がより正しいのか、より好ましいのかということを断じることが、このエッセイの目的なのではない。そうではなくて、些末にも思えるこの問題が、たとえば、美術館とはどのような場所であるべきか、美術/芸術作品とはどのような存在であるべきかといった大きな問題とも深くかかわっている、ということをここではひとまず述べておきたかったわけである。

ところで、私自身としてはもちろん、近年の、より賑やかになりつつあるミュージアムに真っ向から異議を唱えるつもりはない。かつて勤務していた美術館では、子どもたちを相手にした対話型鑑賞のプログラムにも参加していた。声と会話がひらいてくれる鑑賞の可能性を否定することはできない。

ただ、そうしたことは充分に念頭においたうえで、最後にあえて触れておきたいのは、声や対話とは相容れない孤独な鑑賞の意義についてである。鑑賞の究極的な孤独を語った言葉は、古今東西、実に多数にのぼる。2例だけ引いてみよう。

一人目は、作品のみならず独自の芸術論でも知られていた画家の岸田劉生である。たとえば、「展覧会の見方」という講演において劉生は、同時代の展覧会は、自らが理想とする鑑賞の境地をもたらしてくれないと論じている。劉生によれば、作品の鑑賞は「清玩」でなくてならない。しかし、「ザワザワとした汚いところ」に作品を並べ、競争させるような現状の展覧会では、清玩は台無しにされ、「しんみりと眺める」ことがかなわない(岸田、1979:393ページ)。「芸術は自分一人で楽しむといふことでなければなりません」(岸田、1979:394ページ)というのが、彼の説くところである。

では、展覧会に拠らないような、本来的な芸術の鑑賞はどのようなものなのか。それは、作品とのどこまでも孤独な交流だと劉生は説く。以下は、同じ劉生の「海鯛先生の清玩論」という別の一文からの引用である。

即ち美の鑑賞と云ひ美術の創作と云ひ、その最も深い処に於ては、「他の個人」と、交渉のなくなるものでなくてはならない。即ち最も深い美を掴むものは、その時に於て、他のあらゆる個人に見へないもの解りかねるものを識るので、その時は勿論一面に於て甚だしく淋しくなければならぬものである。そのかわり、それを掴んで人類にみせて、人類に一つの新しき深き知恵を与へるところの祝福を感ず可きである。

(岸田、1979:435-436ページ)

実に清玩とは読んで字の通り清く玩ぶ事である。この境では芸術品は神様ではなくなり一種の弄玩物となり、遊び友達となる。誠に芸術品の鑑賞の境地は其処が本当である。芸術品にしても、それが本望である。

(岸田、1979:441ページ)

作品と鑑賞者とのあいだで交わされる、ひそやかな交感。ここに他者は要らないだろう。淋しくも愉しい、作品鑑賞の究極であるともいえようか。

もうひとつの例は、評論家・亀井勝一郎が刊行した『大和古寺風物詩』である。先ほど引用した和辻哲郎の『古寺巡礼』と並んで、こちらも名著の誉れ高い著作だが、ここで亀井は、何度も沈黙の意味を語っている。亀井はまず、初めて法隆寺を訪れるよりも前の心境を、「正直なところ、私は仏像にどうしても親しみえなかったのである」(亀井、2015年:56ページ)と表現する。若き日の亀井が仏像に惹かれなかったのは、仏像には「人間を行為に誘う溌剌たる魅力にとぼしい」(同上)と、少なくとも当時の彼には思われたからだ。仏像は、「自らは語らず、私にのみ多くを語らせようと欲する」(亀井、2015年:57ページ)。仏像は、結局のところ、何も答えてはくれない。このことを彼は、仏像の「沈黙」と表現しながら、たとえば次のように述べている。「人間を無視したような腹だたしいまでの沈黙が私を疎遠にさせた」(同上)。あるいはその少し後では、仏像の「あまりの沈黙と静謐、膨大で奇怪な生命力」(同上)、これを自分は危惧したのだとも書いている。

しかし、奈良の諸仏が、亀井の仏像観を大きく変えていく。自らに大きな影響を与えた仏像のひとつ、法隆寺の百済観音像について、亀井は記す。

百済観音の前に立った刹那、深淵を彷徨うような不思議な旋律がよみがえってくる。仄暗い御堂の中に、白焔がゆらめき立ち昇って、それがそのまま永遠に凝結したような姿に接するとき、我々は沈黙する以外にないのだ。

(亀井、2015年:61-62ページ)

亀井は、確かにかつては、仏像が与える「沈黙」の印象を否定的にとらえていた。「人間を無視したような腹だたしいまでの沈黙」や、「あまりの沈黙と静謐」こそが、彼を仏像から遠ざける主たる要因だった。だが、ここでの「沈黙」は、決して否定的なものではない。「我々は沈黙する以外にない」というある種の諦念は、彼を仏像から遠ざけるどころか、かえって仏像へと引き付ける。『大和古寺風物詩』の後の箇所には、以下のような一文もある。

旅の前には様々の計画もたてるが、いざ大和へ行って古仏に接すると、美術の対象として詳に観察しようという慾など消えてしまって、ただ黙ってその前に礼拝してしまう。

(亀井、2015年:66ページ)

ミュージアムへの疑義

岸田劉生や亀井勝一郎の見解には、21世紀を生きるわたしたちにとっては、首肯しにくい部分もあるかもしれない。文人趣味や宗教心と混ざり合った鑑賞は、もはや我々が求める現代的な鑑賞ではないと切り捨てる人もいるかもしれない。しかし、彼らの主張には、今日の我々が向き合うべき問いがまだ含まれているように、わたしには思われる。

作品の前での声や会話は、多くの場合、経験を豊かにしてくれる。他者の見解を知ることは自分をひろげることにもつながりうる。しかし他方で、そのような語らいが何かを損なっている可能性があるとしたら、そのことは自覚しておく必要がある。それは、近代のミュージアムが奉じる公共性や鑑賞教育といった理念が、それ自体は充分によいものであるとしても、他方で信仰や愛のような個人的な価値と相容れない部分をもちうるということでもある。あるいは、保田與重郎の言い方を借りて、この信仰や愛を、理性でははかり知ることができない「芸術に対する業」(保田、1986:229ページ)と呼んでみてもよい。

上で引用した亀井勝一郎の著作にも、古寺の問題を離れ、博物館がもつネガティブな側面について論じている箇所がある。ここで亀井は、陶器蒐集家である友人のもとを訪ねる際のことを引き合いに出しながら、「一つの茶碗を熟愛し、この唯一つにいのちを傾けるだけの時間をもたぬ」近代人の姿を描き出す。近代人である自分たちは、一点の茶碗に時間をかけずに、必ず比較する。そして、「この比較癖が頑固な習性となって、僕らの信仰や愛情を知らず知らずの裡にゆがめているのではなかろうか」と亀井はいうのである(亀井、2015年:49ページ)。

対象を比較するこのような態度は、もちろん、ミュージアムが保証してくれる近代的な鑑賞の態度でもある。種々の博物館が便利だということは、亀井も否定していない。博物館のおかげで、「僅かの時間で尊い遺品の数々に接することが出来る」。だが、そこには、博物館以前の時代には知られていなかった新しい「不幸」もありはしないだろうかと彼はいう。

しかし僕らは博物館の中で、何かしら不幸ではないか。東京の国立博物館でも、奈良博物館でも、法隆寺宝蔵殿でも、ふっと空虚な淋しさを感ずることがある。病院の廊下を歩いているような淋しさだ。[中略]この空虚とは何か。淋しさとは何か。僕は近頃になって、それが愛情の分散であることにはっきり思い当たった。つまり博物館とは、愛情の分散を強いるようにつくられた近代の不幸なのではなかろうか。

(亀井、2015年:49ページ)

亀井がここでいう「空虚な淋しさ」とは、無論、館内に人が少ないことでも、そこに声が響いていないことでもない。公にひらかれた、ときには声が響き合う賑やかなミュージアムのなかにあってもなお、そこに何かが欠けているということを、亀井は訴えてみせるのである。

今村 信隆(北海道大学文学研究院)

【引用文献】

・アメリア・アレナス『みる・かんがえる・はなす 鑑賞教育へのヒント』、木下哲夫訳、淡交社、2001年

・宇佐江みつこ『ミュージアムの女』、KADOKAWA、2017年

・亀井勝一郎『大和古寺風物誌』、新潮文庫、2015年(新潮文庫としての初版は1953年)

・大原總一郎『大原總一郎随想全集4 社会・思想』、福武書店、1981年

・木村荘八『生活と美術』、洛陽堂、1921年

・岸田劉生『岸田劉生全集第三巻』、岩波書店、1979年

・武者小路実篤『武者小路実篤全集第二十巻』、新潮社、1951年

・保田與重郎『保田與重郎全集第十一巻』、講談社、1986年

・和辻哲郎『初版 古寺巡礼』、ちくま学芸文庫、2012年

・Duncan F. Cameron, “The Museum, a Temple or the Forum”, Curator:The Museums Journal, Volume14, Issue1, 1971, pp11-24

・John H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience, Routledge, 2009

s-730x410.jpg)