1 はじめに

近年、ロボットの日常生活への浸透は著しいものがある。人工知能や仮想現実への関心の高まりもあり、その加速度は増してきているようにも映る。本稿で紹介する特別展「生誕100年|ロボットと芸術〜越境するヒューマノイド」1(苫小牧市美術博物館、2020年/以下、「ロボットと芸術展」または「本展」と表記、fig.01)は、「ロボット」という言葉の誕生100年を機に開催したものである。

開催より1年以上の時を経た本展であるが、この度、予期せぬことに執筆の機会をいただく運びとなった。企画に携わった担当者の視点による述懐ということもあり、主観的な部分が散見されることはご容赦いただくとして、貴重な機会でもあるので、本展について改めて振り返ってみたい。

※ デザイン:大森記詩

ロボット受容の黎明期からその変容、美術史への展開、そして大衆文化への浸透さらにはロボティクスの現在など、5つのセクションによって構成される本展は、北海道内外の公立館、私立館、企業、大学、作家、個人など述べ24件の借用先より65点の作品・資料、そしてロボットの実機をお借りして開催する運びとなった 2。なお、本編の出品作品や構成については、主として、2010年に青森県立美術館、静岡県立美術館、島根県立石見美術館の3館で開催された企画展「ロボットと美術-機械×身体のビジュアルイメージ」の内容を参照した次第である3。ただし、予算規模や展示スペースなど当館の実情に起因して大きく編集するとともに、北海道に関連した研究者や文学者など地域性にも焦点を当てたことから、その内容は大きく異なるものとなった。また、当館で開催したロボットと芸術展を実際にご覧になった方であればお気づきの方も多かったのではないかと思われるが、展覧会名に「ロボット」と付されていながらも、決してその実機のバリエーションが豊富であったとは言い切れず、また、最新のテクノロジーを応用したロボティクス研究の現在地点やその未来を示す展示にまでは至らなかった。さらに追い打ちをかけるように、新型コロナウィルス感染拡大の影響で継続的な交渉が難航したこともあり、実現しなかったプランもいくつかあったことを付記しておきたい。

コロナ禍の最中の企画でありながらも、多大なるご理解とご協力を得て、北海道内のみならず関東や青森など道外からも貴重な作品や資料を拝借できたが、実状を語ると綱渡りに近い感覚であった。そうしたなか、既成の作品や資料では語りきれなかった部分を現代作家の手による新作が補い、その現代の時代感覚とでもいうべきリアリティをまとった創造性によって、膠着しがちな展示構成に新鮮な感覚と相乗効果をもたらしたことは本展にとって大きな救いであった。

上述の状況を踏まえ、本稿では展覧会自体の構成の順に従いつつ、ロボット黎明期においてその普及に尽力した北海道ゆかりの研究者や詩人について冒頭で触れたのちに、本展にあわせて新作を発表していただいた、伊藤隆介、津田光太郎、西尾康之、大森記詩という4人の現代作家の作品を軸に論考を進めることで、その出品の意義や展覧会全体へ与えた影響や効能について改めて焦点を当てる機会としたい。

2 北のロボット伝播者たち|西村真琴、相澤次郎、小熊秀雄

そもそも、「ロボット(Robot)」という言葉が初めて登場したのは、チェコの文学者カレル・チャペック(Karel Čapek, 1890−1938)の戯曲『R.U.R. (Rossum’s Universal Robots)』(1920年)の作中であった。その言葉は、同作においてチェコ語の「賦役/労働」を意味する「robota」を語源として生み出され、労働力としての「人造人間」を指していた。

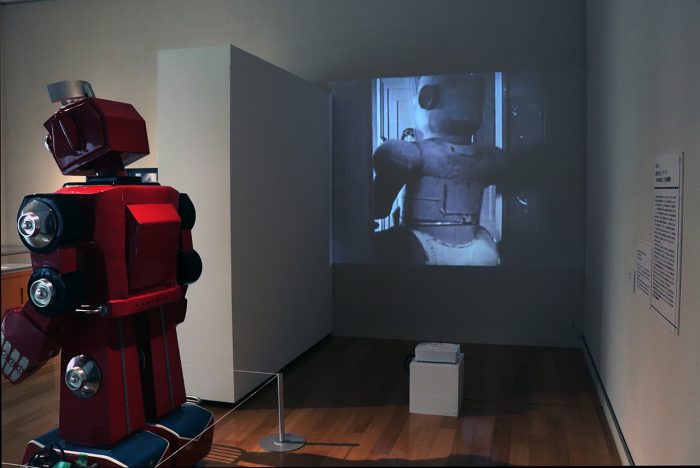

本展で着目した人間の身体を模したロボット「ヒューマノイド」は、美術をはじめ諸芸術において、機械と身体を組み合わせた独自性の高い表現を生み出す素地にもなっており、科学技術と芸術表現の関係性や現代社会について再考を促す格好のモティーフといえる。本展では、そうした人間の探求心や夢、そして欲望など、時代の精神が色濃く投影されたヒューマノイドと、それを取り巻く社会状況について改めて考察する機会を設け、科学・美術・文学・歴史といった境界を超えて人々を魅了するロボットと人間の関係性について再考を促すことをねらった。最初のセクションでは、「第1幕 ロボットの黎明期~ヒューマノイドの誕生と受容」と称し、チャペックの『R.U.R.』に関連する資料をはじめ、北海道帝国大学(現・北海道大学)教授を退官後、東洋初の人型ロボット「學天則」(fig.05)を制作した西村眞琴(1883−1956)の資料のほか、「ロボット博士」と呼ばれた夕張出身の相澤次郎(1903−1996)が手掛けたガイドロボット等を展示した(fig.02−03)。

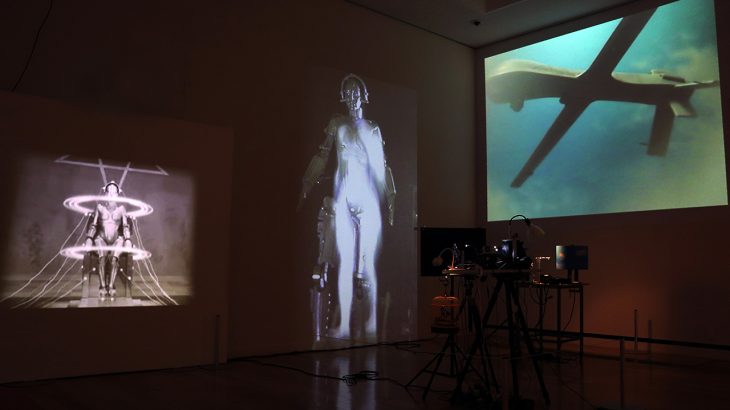

チャペックの戯曲『R.U.R.』の発表後まもなく、同戯曲は世界各国で翻訳されたが、わが国では『人造人間』という題のもと、築地小劇場において上演されている。本展ではその感動をいち早く伝えた、小樽出身で旭川にもゆかりの深い詩人・小熊秀雄(1901−1940)が旭川新聞に寄稿したエッセイや、『人造人間』(fig.04)の上演の様子の複写を紹介した。これらは当時の受容の活況が垣間見られる貴重な資料となっている。

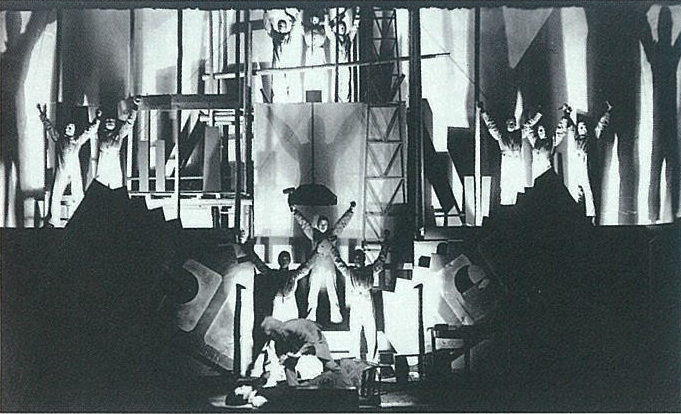

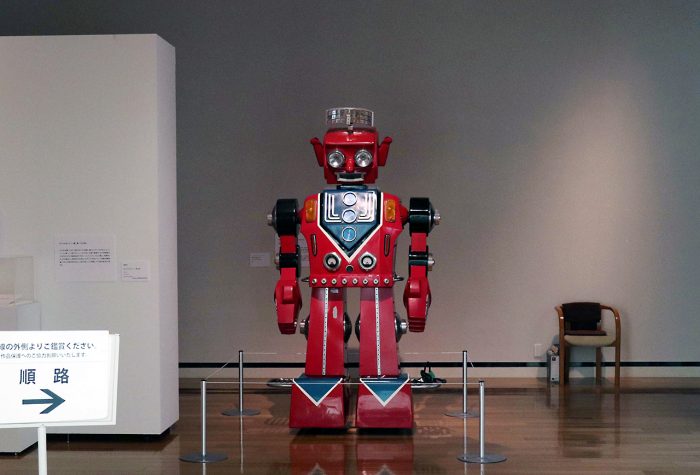

展示室に入ってすぐに、観覧者を出迎えるかのようにたたずむ相澤の《ガイドロボット「一郎君」》(1959年、fig.05)は、ブリキの玩具を巨大化したような風体であり、時を超えてその役割を果たそうとする使者のような風貌と哀愁を漂わせる。「ヒューマノイド」というヒト型ロボットが本来的に兼ね備えている「賦役/労働」というラディカルな役割をそこはかとなく感じさせる。この「相澤ロボット」の有するボディのフォルムは、次のセクションの導入でも紹介した「人間タンク」と呼応するかのようであり、箱型ロボットの一つの典型というべきありようを私たちの眼前に示してくれる。

ロボットの元祖とも言えるチャペックの戯曲においてその姿は、「人間そっくり」に描かれていたのに対して、ロボット誕生前夜に製作された映画『人間タンク』(fig.06)に登場する人造人間は、あたかも金属製のよろいをまとうかのような姿をしており、自らの内部に機械を内包していることを暗示するかのような外観であった4。一方で、現代のロボットは、その技術の発展によって、むしろ人間の似姿として製造されることが多くなってきていることから、箱型のロボットは郷愁すら誘う存在へとなりかわってきている5。そうした事実は、人間に酷似したロボットが登場するチャペックの戯曲の設定が、いかに時代を先取りしていたかということを示しているようでもある。

また、同セクションでは、學天則の制作で知られる西村(fig.07)が北海道帝国大学時代に手がけた芸術同人雑誌『さとぽろ』(fig.08)の表紙絵となった版画作品も資料として紹介した。予算上の制限もあり、學天則のレプリカの借用には至らなかったものの、これまであまり紹介されてこなかった西村の象徴主義的ともとれる芸術的な感性の一端を紹介できたことは、少なからず意義のあることではなかっただろうか。

3 変容するヒューマノイド|伊藤隆介、津田光太郎

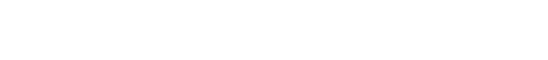

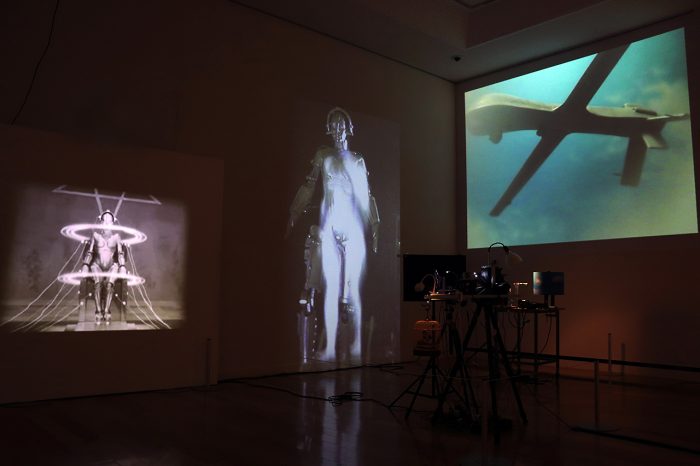

一転して暗い空間が展開した、2つ目のセクション「第2幕 変容するヒューマノイド~時代の象徴としての自動機械」では、以後のSF映画やデザインの領域にも大きな影響を与えたフリッツ・ラングの(Friedrich Christian Anton “Fritz” Lang,1890−1976)映画『メトロポリス』(Metropolis、1926年製作、1927年発表、fig.09-10)をはじめ、模型と映像装置を組み合わせた作品を展開する伊藤隆介(1967− )の手がける、同作に登場する女性ロボット「マリア」のイメージに着想を得た新作インスタレーションを紹介した。さらに、鮮やかな色彩と細密描写によりユーモアやペーソスを込めた画風を展開する津田光太郎(1995− )のロボットを作中に取り入れた絵画作品などを主として展示することにより、人間の想像力によって変容を遂げてきたヒューマノイドのイメージの変容について現代的な視座から回顧する試みとした。

左から…フリッツ・ラング『メトロポリス』1926年製作、1927年発表/伊藤隆介《Mは、マーチ(行進)のM》2020年、作家蔵/伊藤隆介《Realistic Virtuality (Flying Nobody)》2013年、作家蔵

本展にあわせて伊藤隆介が制作した《Mは、マーチ(行進)のM》6(2020年、fig.06-07)は、映画『メトロポリス』へのオマージュ作品であり、歩行を繰り返す機械仕掛けの「マリア」の行進する姿と、19世紀イギリスの写真家エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge,1830−1904)の手がけた生身の女性像の引用による連続写真の組み合わせにより構成されている。伊藤自ら手がけたという「マリア」の小型の自動人形と、マイブリッジの写した裸婦像の双方がハーフミラー越しに設置された小型のCCDカメラにより、両者がリアルタイムに撮影されることで、行進を繰り返すマリアに対し、亡霊のように浮かびあがっては消える生身の女性像がダブルイメージとしてオーバーラップすることとなる(fig.11)。

-700x520.jpg)

映画の黎明期に製作された映像装置「キノーラ」と小型カメラの組み合わせによる構成となる本作において展開する両者の行進は、果たしてテクノロジーと近代史に対する批評精神が重ねられている。また、19世紀産業革命の成果物である「キノーラ」と、20世紀における「ロボット」の対比は、二つの時代の回顧を促すと同時に、人間と機械の歩みそのものを象徴する機能を有しているように映る。

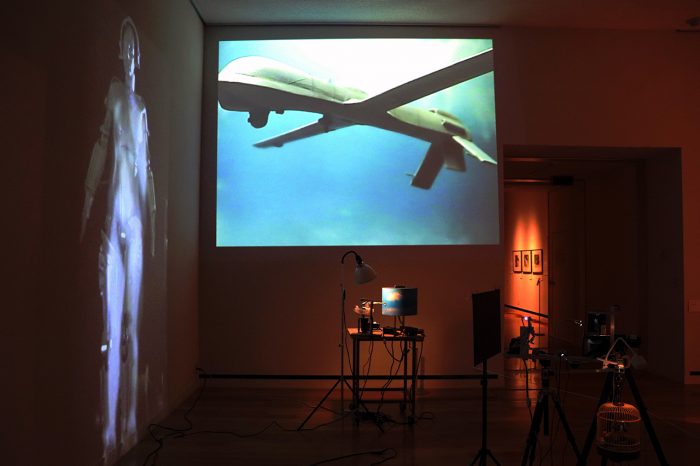

映画『メトロポリス』においては、産業革命により工場に閉じ込められた労働者たちの姿が描かれており、まるで彼らは、機械のために使役されるかのようであった。そこにおいて「マリア」は、人々を扇動し惑わせるロボットとして描かれている。一方、伊藤の作品においては、産業革命の象徴ともいえるアナログ写真や映画、そして、それを撮影するCCDカメラ、さらには殺戮兵器としてのロボットの行きつく先ともいえる無人爆撃機といった世紀をまたぐ題材が内包されており、それらが現代のプロジェクターによって投射される。そうした空間構成全体を鑑みたとき、産業革命から現代に至るまでの人間と機械の歩みそのものを投影したインスタレーションとしても解釈できよう。

こうした視点を敷衍したとき、ターゲットを延々と狙い続けるかのように空を旋回する無人爆撃機(ドローン)を映し出す伊藤の《Realistic Virtuality (Flying Nobody)》(2002年、fig.12)は、まさに戦争の機械化の象徴としての極致であり、ロボットはもはや単なる驚嘆や娯楽のための道具であるばかりでなく、人間を制圧し、やがて死の恐怖へと至らしめる装置へと変容していった時代精神の変容を、伊藤の一連のインスタレーションに読み解くことができる。7

産業革命がもたらした科学技術の発展は、私たちに大いなる恩恵をもたらす一方で、その変革は人類を戦争の時代へと歩を進めさせる結果にも繋がってきた。本作からは、そうした時代を超えて問われてきた「人間/芸術」と「機械/科学」の関係性に対する、作者の懐古的なまなざしを垣間見ることができるのではないだろうか。

伊藤隆介《Realistic Virtuality (Flying Nobody)》2002年、作家蔵 ※画面中央

一方、本セクションでは津田光太郎のロボットを題材とする一連の絵画作品(fig.13)についても紹介した。なかでも、ヒエロニムス・ボス(Hieronymus Bosch, 1450−1516)やパブロ・ピカソ(Pablo Ruiz Picasso, 1881−1973)らの伝統絵画を未来風にリバイバルするという構想のもと制作された作品についても取り上げた。

その時々のニュースや身近な出来事など、自らの関心事を対象として扱いながらイメージを膨らませ、ときに現代社会や自己に潜在するオブセッションを画面に投影させるかのような作風を展開する津田であるが、その色彩感覚はウィーン幻想派を彷彿とさせるエキセントリックな色使いが特徴といえる。どことなくノスタルジックな雰囲気の漂うSF映画を連想させるその作風の根底には、「人間とは何か」という一貫したテーマが共通して存在している。

本展開催にあたり、新作の出品の依頼をするに際して、当初、津田にはロボットの100年を絵画によって回顧してほしいという無理難題をもちかけた経緯があったが、最終的にはロボットと人間の関係に言及しつつも、自らの作中に登場してきたロボットたちを再登場させるという力わざにより、自身の世界観を提示する意欲的な新作《PLEASE GO FORWARD》(fig.14)が出品されることとなった。

同作の画中には「工事中」「前へ」「未来へ」といったフレーズがネオンサインとして踊っており、ロボットの一群が列をなして誘導を受けている。先導している作業員の相貌には、どことなく画家自身の面影が認められなくもないが、果たしてロボットの一行はそこで行われている工事が一体何なのか気に留めないまま平然と通り過ぎているように映る。しかしながら、その行き先が背景に描かれている廃品処理場であることは想像に難くない。津田自身、「命令ひとつで黙々と行動し、ボタンひとつですべて忘れることができるロボットと比べ、私たちは何が優れていて、何が劣っているのでしょうか」と語るように、そこには、思考することを怠った人間と、命令に従うだけのロボットの間に果たして大差はあるのかという、両者をめぐる根源的なテーマが突きつけられている。

一方、《PLEASE GO FORWARD》の背景に描かれた廃品処理場において暗躍するロボットの源泉を示す《放浪の旅人メカ》(2019年、fig.15)は、ヒエロニムス・ボスの《放浪の旅人》(1516年)の翻案となっている。その主題については、父から与えられた財産を自らの放蕩により散財した息子が、大飢饉を機に悔い改め、父のもとへ謝罪のために帰還し、赦しを請うという『新約聖書』に由来するキリストの説話『放蕩息子のたとえ話』を源泉としている。ボッシュの作品から、放蕩と帰還の二者択一のうちに揺れる息子の姿を想像した津田は、そのありようから、半永久的に観測を続ける人工衛星や宇宙探査機を連想したという。赦しを求めて観測を続ける人間ないし機械という構図が本作の創作の動機となっているが、美術史上の巨匠の図像を現代風にアレンジすることによるユニークな印象は、時代の垣根を越えて見る者の目を楽しませる。

本セクションのテーマとして構想していた「変容するヒューマノイド」という側面からすると、やはり予算面の制約などもあり、当初想定していたようなバリエーションの多彩さを示すには至らなかった。しかしながら、北海道にゆかりのある伊藤と津田という二人の現代作家の作品は、観覧者の想像力を喚起し、ロボットというモティーフのもつ奥深さを示す結果となったのではなかろうか。とりわけ、伊藤の新作は、会期終了後に「イメージフォーラム2020」へ巡回するなど、その反響の大きさをうかがわせる展開を見せた。

4 機械的身体に宿るフェティシズム|西尾康之、中村宏

「ロボット」という言葉が誕生した20世紀初頭は、科学技術の発展によって社会や価値観が大幅に刷新される時代の転換期でもあった。機械の美を称賛した未来派をはじめ、人工の身体をモティーフにその解体と再構成によるフェティッシュな表現を展開したシュルレアリスムなど、前衛芸術の騎手たちによって、機械と身体を組み合わせた表現が多数産出されていく。

セクション3では「第3幕 機械×身体~美術史にみる想像と創造」(fig.16-18)と称して、機械と身体をかけ合わせた表現に着目し、20世紀の新興芸術運動の影響を受けた作家の作品に見られる機械と身体とをかけ合わせたイメージを紹介した。同セクションの前半部分では、矢部友衛(1892−1981)の人工的で無機質な身体が近未来的な一幕を彷彿とさせるタブローをはじめ、鷹山宇一(1908−1999)のシュルレアリスムの影響を受けていた時代の稀少な版画、反芸術の騎手としてグロテスクにも映る身体表現の中に同時代に対する鋭い批判精神をこめた工藤哲巳(1935−1990)の人間と機械が渾然一体となった立体作品、そして、機械的な構造をもつ身体のイメージを手掛けた村岡三郎(1928−2013)の断片化された彫刻などが一堂に会する展示は、全体として稠密な空間として成立していたように思われる。

左から…ワシリー・カンディンスキー《オレンジ》1923年、青森県立美術館蔵/鷹山宇一《失題》1946年、鷹山宇一《機械と虫》1930年、鷹山宇一《機械と鳥》1930年頃 ※いずれも七戸町立鷹山宇一記念美術館蔵/矢部友衛《裸婦》1923−24年 早稲田大学會津八一記念博物館蔵

村岡三郎《あやとり》1960年/1978年再制作、東京都現代美術館蔵 ※画面中央

シュルレアリスムの傍系としても位置付けられる画家・中村宏(1932−)は、1960年代に自らの内面に潜在する欲望の対象物である、セーラー服、汽車、飛行機といったモティーフを組み合わせた絵画を制作。それらを「呪物」として据え置き、機械と身体のイメージに介在する人間の欲望を炙り出す作風を展開した。個の占有する「呪物」があってこそ、はじめてテクノロジーも幻想も革命的にわれわれのものになるという信念のもと、「機械」を生命的な無機物として捉えた中村は、「呪物」の創造の重要性を提唱し、現代におけるフェティシズムの回復を推進していった。本展では青森県立美術館及び練馬区立美術館の2館よりセーラー服を纏う女性像と航空機の残骸、列車などと機械を組み合わせた作品を拝借のうえ展示した(fig.19)。

一方、婦人用のロングブーツの群れが、歩行ロボットの脚に装着される順番を待つという奇抜なイメージを具現化した美術家・西尾康之(1967− )の新作インスタレーション《Traces of legs》8(2020年、fig20−22)からは、自らのフェティシズムの対象を普遍的な美へと昇華しようとする精神が垣間見られた。黒いレギンスを纏う女性像の歩行の動きをフェティッシュに再現したロボットは上半身が省略されており、その脚には赤いブーツが装着されている。観覧者がその側を通るとセンサによって歩行を開始するという仕組みが仕掛けられ、展示会場はリアリスティックな歩行の動作の再現と、ロボットならではの動作音とあいまって妖艶な雰囲気に包まれる。一方、周囲に配置された無数のブーツは、作者の西尾自身が収集したものであるというが、いずれも使用済みの中古品であり、それぞれの収集時期やサイズ、特徴などが判別できるイラスト入りの札がつけられている。西尾によると、身体に対する密着度が高いブーツは、そこにあるはずのかつての使用者の不在の身体を想起しやすい側面をもつという。身体や物質、機械への偏愛にも通ずる西尾の本インスタレーションは、生命のない物質に命を吹き込もうとする根源的欲求が投影されているようであり、その欲望は純然たる美意識とそれに基づく確固たる創造性によってしか昇華しえない美の領域にまで到達しているように映る。

また、西尾作品に隣接する壁面には、四谷シモン(1944−)の両性具有的な機械仕掛けの人形や、北海道ゆかりの人形劇師で演出家の沢則行(1967−)の人形作品などと対峙するかたちで、立石紘一(1941−1998)の《共同社会》(1963年/1993年再制作、fig.23)を紹介した。幅5.4メートル、高さ2.7メートルという巨大な作品の画面上には、機械文明の象徴ともいえるロボットをはじめとする飛行機や乗用車などのブリキの玩具やゼンマイなどが無数に貼り付けてある。白を背景とするそれらのパネルとは対照的に、衰退した自然物の象徴なのか、密集する流木が貼り付けられた茶色のパネルが交互に配置されている。その物量や大きさに見る者を圧倒させられるが、同時に「現在」という地平からそれらを眺めたとき、それらは時代に取り残された遺品のようにも映る。

その巨大な作品を背景にブーツを履いたロボットが歩行する様相は、先の伊藤の世紀をまたいで歩行する「マリア」のイメージとも重なり、時代背景と共に歩を進めるロボットといった複合的な意味が生じてくるようにも感じられるのではないだろうか。

このほか、本展の最後のセクションとなる「第5章 拡張するテクノロジー〜ロボティクスの現在」では、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社のご協力により、初音ミクのライブ映像等を紹介したが、初音ミクのような、いわゆるプラットフォーム上のバーチャルの存在に対して抱く、特別な感情移入といった関係性は、機械に対するフェティシズムと類似するものがあり、展覧会全体の根底にあるテーマでもあった、欲望の対象としてのロボットに通ずるものがある。今後、アフター・コロナの時代を想定したとき、さらなるバーチャルリアリティの拡張が予見されるなかで、ロボットという実体を介して自らをデジタル環境へ分身として没入させる「アバター」9、あるいはヘッドセットや3D眼鏡などのデバイスを利用した完全没入型VRなど、仮想空間を取り巻く状況は、さらに重要かつ身近な要素になってくることであろう。

5 越境/横断するヒューマノイド|成田亨×大森記詩

セクション4「第4幕 キャラクターとしてのロボット~大衆文化への浸透」では、戦後日本の大衆文化においてキャラクター化され普及していったロボット・イメージについて、ロボット玩具のほか、ウルトラシリーズのデザインでも知られる彫刻家・成田亨(1929−2002)の《キングジョー初稿》と共に、同作に着想を得た大森記詩(1990− )のプラモデルを素材とする作品等を展示した(fig.24)。 彫刻家として活躍する一方で、映画『ゴジラ』を皮切りに特撮美術の分野で活動をはじめた成田亨は、『ウルトラQ』、『ウルトラマン』、『ウルトラセブン』という、いわゆるウルトラシリーズ初期3作において、ヒーロー、怪獣、宇宙人、メカなどのデザインを手がけ、その造形的な基礎を作り上げたことで知られる。なかでも、本展で紹介した『ウルトラセブン』に登場する「キングジョー」は、日本初の合体・変形ロボットとして今もなお、コアなファンを獲得している。本展では、顔の表情がうかがわれ、よりヒューマノイドらしさを感じ取れる《キングジョー初稿》(1967年、fig.25)を青森県立美術館より拝借のうえ展示した。

世代は異なるが同じく彫刻家の大森記詩は、自らが幼少期から慣れ親しんできたというプラスティックモデルのパーツを素材とするシリーズ〈Training Day〉を発表し続けている。戦後から現在に至るまで、極東の地である日本において独自の発展を遂げてきたプラモデルの「プロダクト/メディア」としての特異性に着目する大森は、これを「架空の断片」として位置付け、アサンブラージュの手法を駆使した彫刻作品としての提示を試みている。

彫刻家としての力量を発揮することで「怪獣=バケモノ」という固定観念を覆し、大衆文化と純粋芸術の境界を超えて影響を与え続けた成田亨。一方、成田の手掛けた数々の作品が持つ象徴性に触発されてきたという大森は、本展を機に「キングジョー」へのオマージュ作品として、プラモデルの集合体による彫刻《Training Day -Patchwork Super Robot-》(2020年、fig.25)を制作した。両者の芸術は双方ともに大衆文化と純粋芸術の領域を横断するような特性を持つものであり、果たして、幅広い世代の鑑賞者に直接的な感動を与える作品といえるだろう。

プラモデルの集積がもたらす大森の驚異的な造形は、展示会場を超えてSNSでも話題となるなど、本展の見どころの一つとなった。世代を超えて実現した彫刻家のコラボレーションは、その閉幕後、成田の故郷に位置する青森県立美術館でも果たされる結果となった。

本展の開催にあたり大森には、ここでふれた「キングジョー」のほか、西村真琴の「學天則」、そして『メトロポリス』の「マリア」をシルエット化したうえで、それらをパターン化したデザインを手がけていただいた(fig.01)。本展にとって重要なモティーフとなるこれらのロボットをフライヤーやポスター、チケットそして記録集などに活用することで、ヴィジュアル・イメージの統一を図りその発信と浸透に努めた。さらに、アイザック・アシモフ(Isaac Asimov、1920−1992)のSF小説『わたしはロボット』(原題:I, Robot)の作中に登場する「ロボット三原則」10の「Robot」の部分を空欄にした英訳テキストを小さく刷り込むことで、人間とロボットの関係性を問いかけるようなコンセプチュアルな仕上がりとなった。このように出品作家が広報物のデザインも同時に手がけることは、比較的、類例の少ないものと思われるが、展覧会自体の間口を広げると同時に、展示内容への導入として奥行きを与えてくれた。

6 おわりに

これまで本稿において現代作家の作品展示に焦点を当てつつ振り返りを試みた、ロボットと芸術展では、ロボットが日常生活に浸透しつつある現代の視座から、改めてその存在やイメージの変遷に焦点を当てる機会を設けた。科学や美術のみならず、文学、舞台、映画、そして大衆文化へとジャンルの境界を超えて拡がりを見せた、ロボットという存在について再考することは、20世紀から現代にかけての時代自体の検証にもつながるものと考えられる。 「ロボット」という言葉が誕生した20世紀初頭は、戦車や爆撃機、巨大戦艦といった「機械」を殺戮の手段、すなわち兵器として導入した初の第一次世界大戦と同時期であり、犠牲者の身体の欠損やそれを補うための義手や義足の流通、さらには人工の身体であるマネキンの都市部での流行など、身体が「オブジェ」として認識される時代でもあった。そうした時代に生まれたロボットは、シュルレアリスムの傍系にあたる中村宏や西尾康之の作品に見たフェティシズムにも通底する呪術性からもわかるように、生命を持たない物の中に生物の息吹を表そうとする側面をもちうることを類推させる。一方で、ロボットの開発が本格化し、便利な機械として活躍し始める20世紀より以前は、単なる機械仕掛けの道具というだけでなく、尊敬や畏怖を感じさせる超越的存在として受けとめられてきた。他方、産業革命以降、特に「ロボット」という呼称が生まれたのちは、労働という使役の対象へと変容を遂げてきたことも、その位置づけの多義性に拍車をかけている。

ここで、いまいちど本稿で見てきた作品を振り返ってみると、ロボットと人間の関係性そのものを問いかける、津田光太郎の《PLEASE GO FORWARD》(fig.14)の画中において誘導されるロボット一行の行き先が廃品処理場でしかないことは、肥大化した資本主義の一側面を皮肉とともに暗示しているようにも映り、私たち人間の姿にも重なって見えなくもない。一方で、大森記詩のプラモデルを用いた〈Training Day〉(fig.25)は、大量生産され、大衆に流布する玩具であり、同時に作者自身が幼少期より傾倒してきた愛着ある既製品を「架空の断片」と位置づけ、それらを集合体として具現化することで、純粋芸術の領域にまで昇華する試みともいえる。その実験的な彫刻は、現代人の潜在的な欲望の投影のありようについて、別の側面から照射してくれたようでもある。

また、伊藤隆介の《Mは、マーチ(行進)のM》(fig.09-11)における機械仕掛けの「マリア」と、西尾康之の《Traces of Legs》(fig.20-22)における女性ロボットが共通して「行進」という歩行の動作を示したことは、果たしてその根底にあるのが、人間の生命体としてのエネルギーの再現自体の探求であり、同時にロボットという存在自体が継続して人類と共に歩を進めてきている存在であることをも示唆しているようであった。こうした現代作家の作品どうしの予期せぬ共鳴は、既成の作品との相乗効果も含め、しばしば起こりうる事象といえるが、とりわけ本展においては現代における時代精神を体現する展示として功を奏したのではないかと思われる。

美術批評家中原佑介が、「〈自動人形〉というのは、いつの時代でも、その人間観と結びついている」11と、かつて指摘したように、人間の夢や欲望の映し鏡ともいえるロボットは、その時代の人間観とともに地域、分野等と結びつきながら浸透し続けている。一方で、新型コロナウィルスの感染拡大を経て「アバター」としてロボットやVRを介したコミュニケーションが改めて重宝されるなど、社会におけるその役割はまさに過渡期にあるといえよう。本展ではそうしたテクノロジーとアートの未来という側面までは言及できなかったが、その開催が科学や芸術の豊かさとその多様性にふれる機会となると同時に、人間やそれを取り巻く時代のありようについて、改めて再考する一つのきっかけとなったことを願うばかりである。

左より…「Orihime(写真パネル)」2015年 画像提供:株式会社オリィ研究所/「AIプログラムにより『ロボットと芸術展』から得られた俳句:ロボットの 蛍の歴史 川開き」(AI:江守拓哉、ジェプカ・ラファウ、荒木健治)2020年 北海道大学大学院情報科学研究院言語メディア学研究室/「用無し」HWヴイストン株式会社(AI:シューベルグ・ヨーナス)2008年/「ロボビー」(HW:ヴイストン株式会社、SW:北海道大学大学院情報科学研究院HCI研究室)2008年 北海道大学大学院情報科学研究院HCI研究蔵

最後に展覧会そのものの運営の実情について、簡単に以下にふれて本稿を締めくくりたい。当館のような地方における小規模館では、本展のような借用先が多数となるような比較的規模の大きい企画展となると、準備段階の煩雑さから、学術的研究にまで至らない難しさがある。このことから、冒頭で述べたように、他館で実施の企画展をベースにしつつ、それを再編集させていただくような手法をとってきた内情がある。そうした背景もあり、かねてより本展の開催については、折をみて遂行できればと考えていたものの、ロボットという言葉の登場から100年を経た現在という地点から、ロボットというテクノロジーの象徴ともいえる存在を俯瞰的に芸術との関係性からたどるという展覧会を前に、脚踏みをしていたところであった。そうしたときに、出産育児休暇の代替職員として、当時、当館に勤務していた大谷明子氏の手がけた企画原案が開催を後押しするかたちとなった。展覧会自体の仕上がりとしては、筆者の力不足によるところが大きく、当初のプランに及ばなかったものの本稿で挙げたように収穫も多い展示内容になったように思われる。

また、「ロボットと美術」展の企画に携わった青森県立美術館の工藤健志学芸員には、企画に際して多くのご助言をいただくと共に、一部、解説文の原稿執筆にもご尽力をいただいた。さらに、本展の開催にあたっては、多くの方々のご協力を得ることで開催に至ることができた。ここに記して、本稿で紹介した4名の現代作家をはじめとする関係各位に謝意を示したい。 筆者の所属する苫小牧市美術博物館は、博物と美術の複合施設であり、今回の「ロボットと芸術展」のような複合館ならではの多彩な展示を開催していくことが可能である。今後の展覧会活動の見通しを立てようとしたときに、館内の学芸員同士の連携はもちろんのこと、内外の学芸員同士との交流や連携も視野に入れながら、今後も魅力的かつ充実した内容の展覧会の企画に携わることができればと考える。

細矢久人(苫小牧市美術博物館)

脚注

- 本展開催にあたっては、青森県立美術館の工藤健志学芸員に多くのご助言をいただくと共に、解説文の原稿執筆にもご尽力をいただいた。なお、本展の詳細については、以下URLに記録集をPDFファイルにより紹介しているので、そちらをご参照いただきたい。 https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00054900/00054926/20211030154427.pdf

- 本編のほかに導入部分では「工業都市とロボット|苫小牧・室蘭」と称して、地域とロボットの関係について紹介する関連展示も小規模ながら実施した。同展示の出品資料なども加味すると、借用先の述べ件数は30を超えることとなる

- 既成の企画展を参照しながら、それを解体・編集し、当館の規模感に落とし込む手法は、当館で開催した「Art and Air〜空と飛行機をめぐる、芸術と科学の物語」(2017)でも同様の手法を実施しており、本展と同様、青森県立美術館の工藤健志学芸員によるご協力、ご助言を得ての開催となった。

- 両者を比較すると、「相澤ロボット」が親しげで愛嬌があるのに映るのに対して、『人間タンク』の人造人間を見ると、得体の知れない存在であったことが伝わってくる。ロボットに対する日本と西洋の捉え方が異なる一例ともいえる。

- 本展では予算の都合もあり紹介しきれなかったが、「箱型ロボット」の主要な事例として、アメリカのウエスティングハウスの技師ウェンズリーガ1927年に製作した「テレボックス(Televox)」、スイスのアウグスト・フーバーによって1928年に第一号が製造された「サボール(Sabor)」などが挙げられる。

- 作品名にある”M”とは、”Modern, Military, Movie, Metropolis, Muybridge”を語源とする。以下に参考までに同作を紹介した動画のURLを記しておく。 https://www.youtube.com/watch?v=NIVTzuEluh4 https://www.youtube.com/watch?v=d57oIFq5ZUs

- 伊藤の《Mは、マーチのM》に添えられた、手を叩くとその音に反応してさえずる鳥籠に入った鳥型のロボットが思いがけず観覧者の人気を博した。何気なく添えられた小鳥のロボットであるが、その背景には模型を巨大かつリアリスティックに投影した《Realistic Vertuality(Flying Nobody)》のドローン(無人殺戮機)の映像が流されており、玩具と兵器という、相対する両者の対比が生み出す光景は、変容するロボットのありようを端的に示すようにも映った。

- 西尾康之の《Traces of legs》の動態展示の様子は、以下URLよりご覧いただける。 https://www.facebook.com/tomakomai.museum/videos/583288879017834/

- 本展ではインターネットを介して操作可能なロボットの一例として「Orihime」の写真を展示した。オリィ研究所の開発した「Orihime」は、自らの「分身」のように、ロボットに内蔵されたカメラを通して外の景色を見たり、遠隔から身振り手振りや音声を伝達したりできるロボットであり、距離や身体的理由により困難であったコミュニケーションを実現可能とし、社会参加の拡大を図るに至っている。

- ここでいうアシモフの「ロボット三原則」とは次のとおり。「1.ロボットは人間に危害を加えてはならない。また何も手を下さずに人間が危害を受けるのを黙視していてはならない。2.ロボットは人間の命令に従わなくてはならない。ただし第一原則に反する命令はその限りではない。3.ロボットは自らの存在を護らなくてはならない。ただしそれは第一、第二原則に違反しない場合に限る。ロボット工学教科書 第五十六版 紀元2058」 ※引用元:アイザック・アシモフ著 伊藤哲訳『わたしはロボット』東京創元社1976年(原著は1950年刊行)

- 中原佑介『中原佑介美術批評 選集 第九巻 大発明物語−芸術と科学的思考』現代企画室+BankART出版発行、p.57